かんとこうブログ

2025.04.08

日本車の現在地・・アメリカに工場を建設する余地はあるのか?

再びトランプ関税に関しての話題です。日本の対米輸出の3割、関連製品を含めれば半数近くは自動車関係であり、今回のトランプ関税で最も影響をうける分野と言われています。そこで、日系メーカーの自動車生産の現状とアメリカ市場でのシェアなどについて調べてみましたのご紹介します。

少し古いデータ(2023年)で恐縮ですが、日系メーカーの自動車の世界各国、地域での生産台数から見ていきたいと思います。以下生産に関するデータは、ほぼ(一社)日本自動車工業会のサイト(下記接続先)から引用しています。

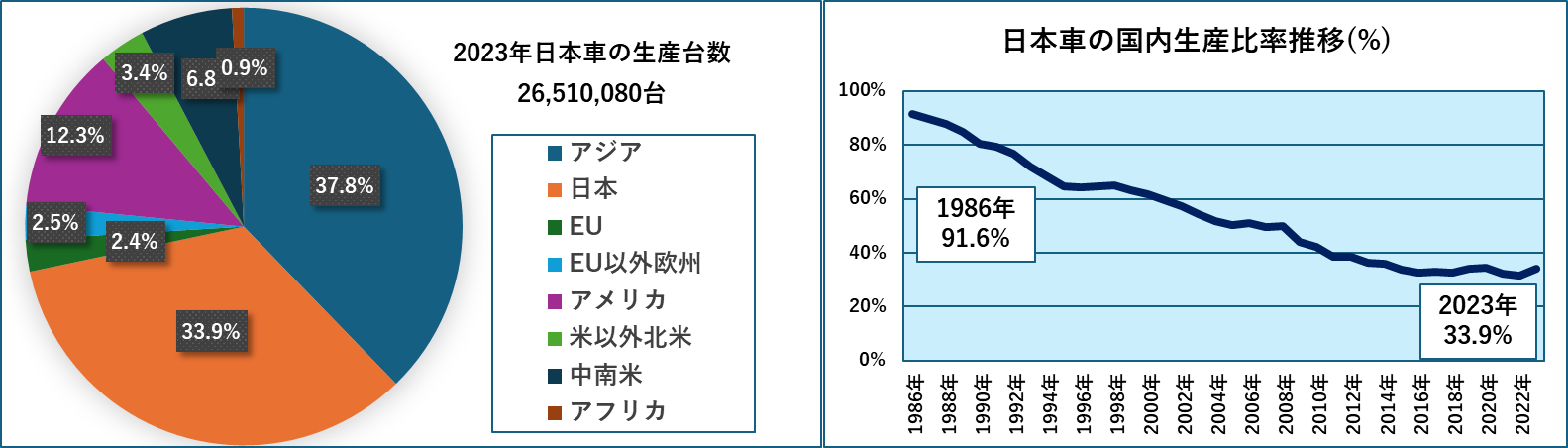

2023年(暦年)の世界の生産台数の内訳は下図のようになります。全体で2650万台のうちアジアが最も多く、ついで日本、アメリカを含む北米の順になっています。全体的には1986年には91.6%もあった国内生産比率が、この37年ほどの中でどんどん減少し、30%近くにまで減ってきています。

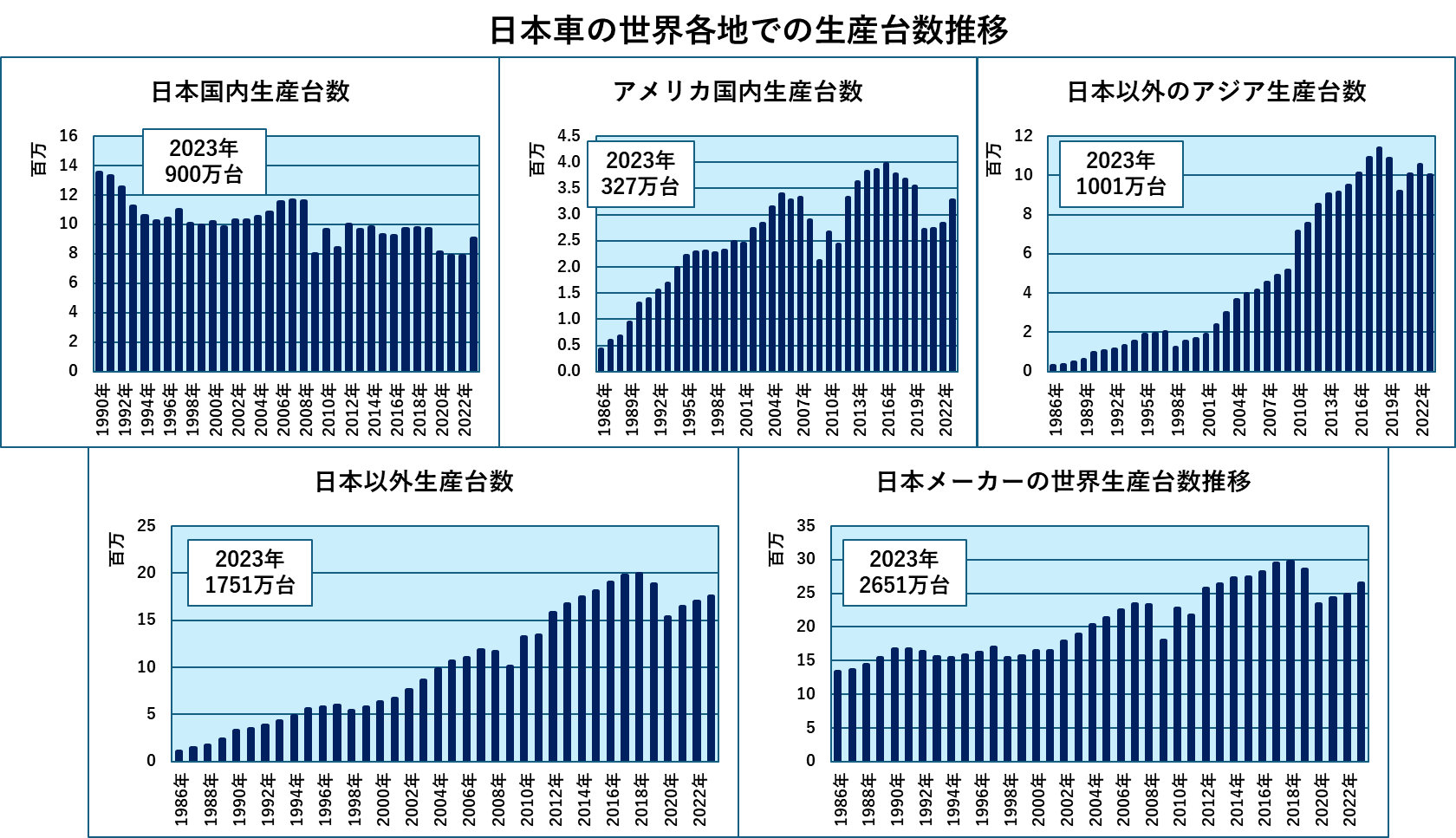

世界の主要地域での生産台数の推移をみると興味深いことがわかります。

日本の国内生産は減少傾向にありますが、これは海外展開に伴い生産拠点を海外に移し続けてきたためです。興味深いのはアメリカとアジアの生産台数の推移で、アメリカでは1980~1990年代に急激に日本車の生産が増えました。一方アジアは2000年以降特にリーマンショックを境に急激に増えたように見えます。下段左の日本以外全体での増え方はほぼ一定のように見えますが、急増した時期は地域によって差があるということです。

トランプ関税に関する報道で、今回のトランプ関税はレーガン大統領と中曽根首相のロンヤス時代の成功体験、レーガン大統領が関税をちらつかせて中曽根首相に迫ったところ、瞬く間に日本車の工場が急増した事例に倣ったものであるというコメントがありました。アメリカの日本車生産のグラフを見ると2000年代以降は伸び悩み感がないでもないので、再び拍車をかけたいということなのかもしれません。

また普段報道されることがないので気づきませんでしたが、日本車全体では、なかなか健闘していて世界では2650万台もの日本車が生産されているということはすごいことであると思います。コロナ禍前は3000万台に迫っていました。

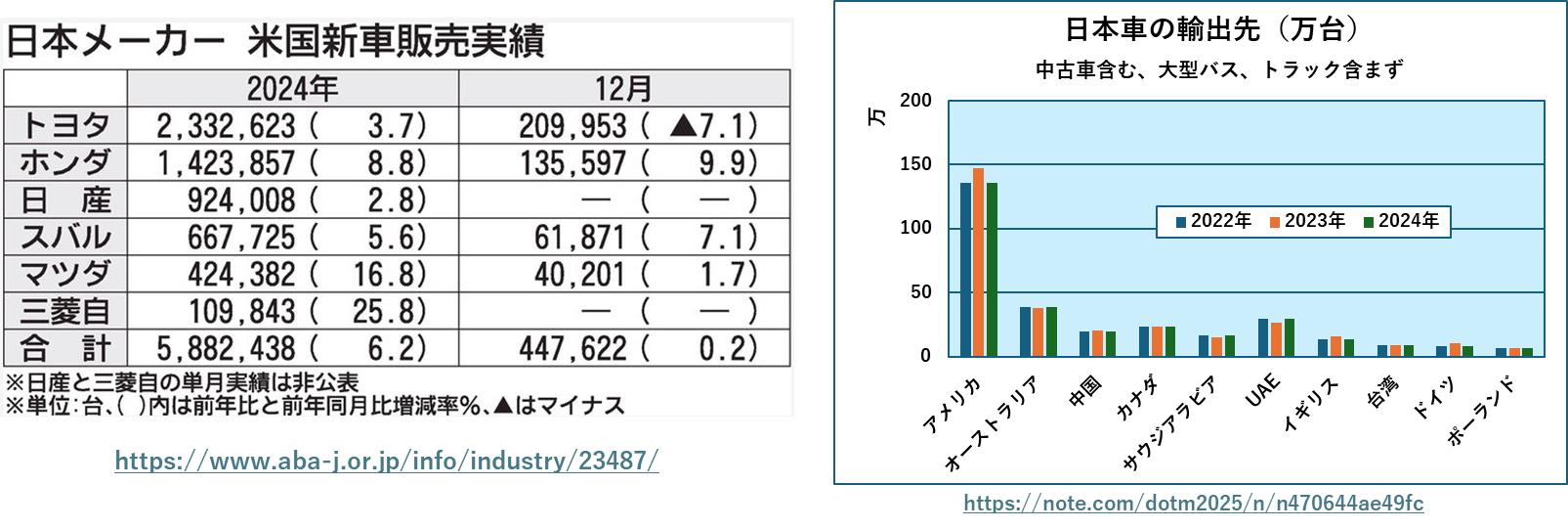

ところで、アメリカにおける日本車の販売台数を調べてみました。自動車会議所というサイトに載っていたものをそのまま引用させてもらいました。2024年で588万台という数字がありました。一方で日本での生産車のうち輸出台数については、dotMというサイトのデータを引用させてもらいグラフにしました。ここでは中古車含む、大型バスとトラック含まずという条件ですが、ここ最近の3年間で135万台から140万台というデータでした。

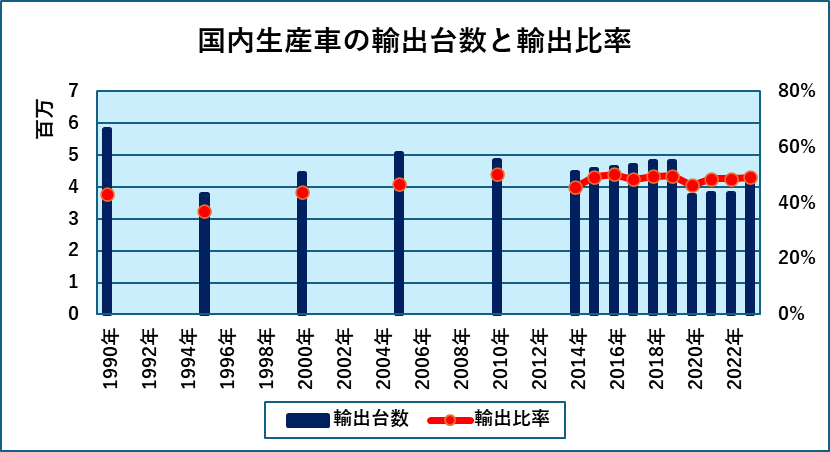

因みに国内生産車の輸出台数と輸出比率は下図のようになります。2013年以前のデータは5年おきしかありませんので空白部分がわかりませんが、概して輸出比率(生産した車のうち輸出された車の比率)は50%程度で一定であることがわかります。

ここでアメリカ市場についてまとめてみます。(データの年が同じではないのですがご容赦ください。あくまで概算です)アメリカ市場では、日本車が588万台売れています。現地生産は327万台でした。一方日本からアメリカへの輸出は140万台程度あります。ただしこれだと勘定があいません。588万台から327万台を引くと261万台がのこります。日本からの輸入140万台を引くとまだ121万台が残ります。実はこの121万台はメキシコ、カナダの日本車工場からアメリカに輸入されている分と思われます。(2025年1月17日の本ブログで文芸春秋2月号に「メキシコから70万台、カナダから40万台日本車がアメリカに輸入されている」という記述あります)

ということは、トランプ大統領が目論む日本車の米国での新工場建設の余地は日本から輸出している140万台分しかないことになります。アメリカで販売されている日本車の24%程度です。ほとんどが日本産であった1980年代とは事情が違います。上のグラフで国内生産車の輸出比率がほぼ一定であったことに理由があるとすれば、80年代から90年代にかけて起こった建設ラッシュが再現することは非常に難しいのではないかという気もします。トランプ大統領はこのあたりを十分理解したうえで関税を設定し、投資をしてもらえると期待しているのでしょうか?彼の論理は「自動車も半導体もかつてはすべてアメリカが作り、世界に販売していた。いつの間にか不公平な条件での競争により他国がそれらを生産するようになった。公平な条件にするために関税をかけて、アメリカの製造業を復活させる」であるように聞こます。

先週の金曜、昨日と日本では株価が大きく下落しました。アメリカでも3日続けて大暴落です。自国本位の強権発動により世界経済を棄損することは、世界のリーダーたる国が行うべきことではありません。

コメント

- 2025.10.21 15:07

- 4865