かんとこうブログ

2025.05.09

5月3日のあしかがフラワーパーク

連休中にあしかがファミリーパークに行ってきました。お目当てはあまりにも有名な大藤です。「あしかがフラワーパーク」のホームぺージ(下記接続先)によれば、大藤は4本あり、日本の女性樹木医第一号である塚本こなみ氏によって移植され、大藤(当時樹齢130年)の移植は前例がなく常識を超えた移植プロジェクトに全国から注目を集め、日本で初めての成功例となたそうです。

この4本の内訳は 野田九尺藤 3本、八重黒龍藤 1本であり、白藤のトンネルとともに栃木県の特別天然記念物に指定されているそうです。大藤の移動は、フラワーパークの前身である早川農園の郊外移転に伴い行われたもので、1994年から藤棚のサイズを2段階にわたり縮小し、運搬用トレーラーで運べるサイズに縮小して大移動が行われたそうです。移植された大藤4本は、移植当時の10倍以上の枝張りに生育し、棚の広さが畳600枚を超えました。

「あしかがフラワーパーク」の見ものはしかしながら、看板の大藤だけではありません。園内には様々な花があふれています。今回撮影した場所と花の種類を「あしかがフラワーパーク」の園内図をお借りして示します。

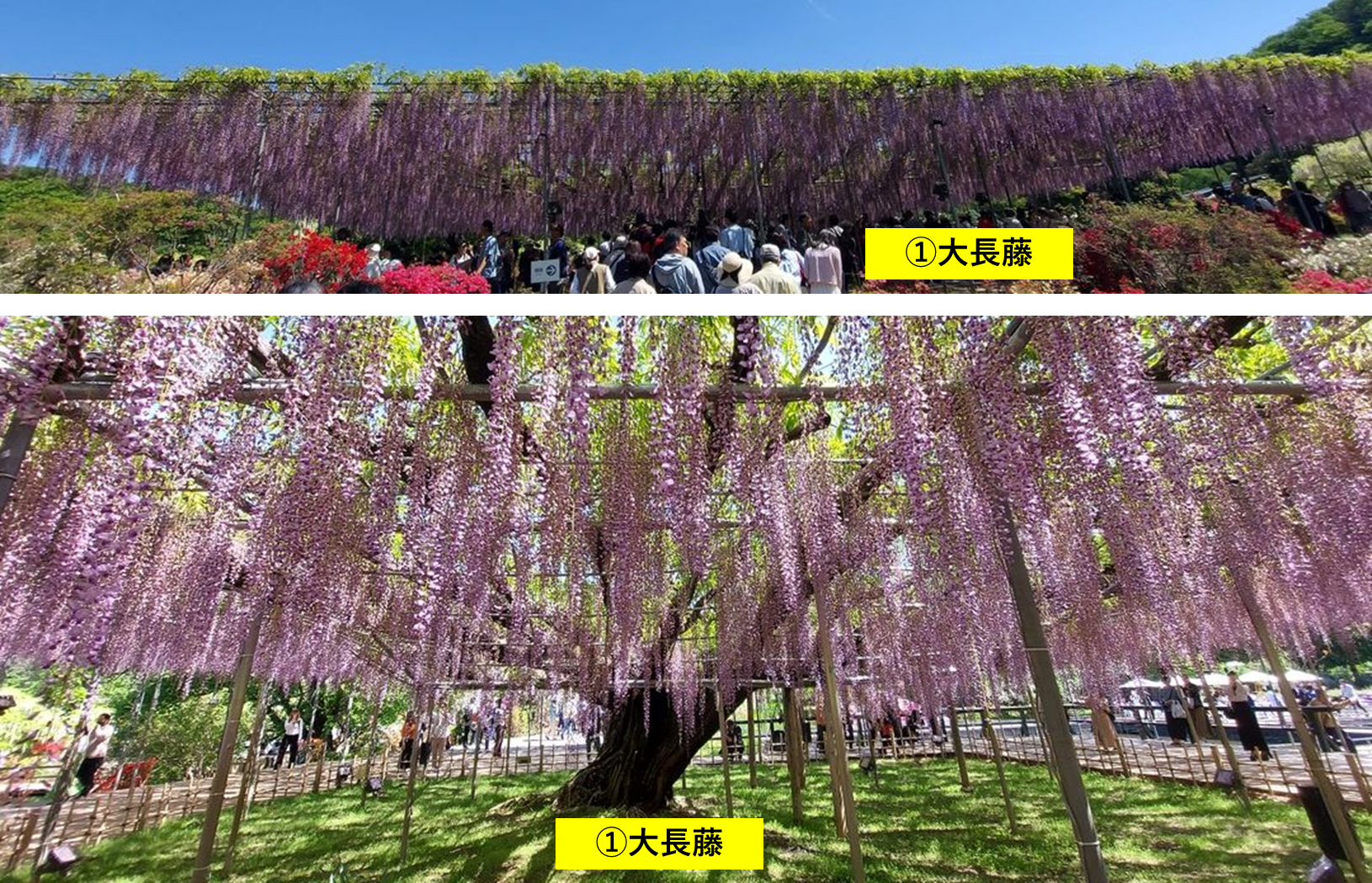

今回は西ゲートから入場しましたが、すぐにあるのが①の「大長藤」の藤棚です。これが1本目の大藤です。棚の大きさは600畳以上ですからおおよそ1000平米弱もありますので、一辺が約31.5Mの正方形を思い浮かべていただければよいでしょう。

満開のピークは過ぎたようで少し色が薄いのが残念でしたが、その威容は揺らぐことはありません。

大長藤を過ぎて左側へ進むと白い壁が出現します。これが②の「白藤の滝」です。

夜はライトアップされてさぞかしきれいであろうと思われます。この「白藤の滝」を過ぎると③の2本目の大藤、「八重藤」が見えてきます。この「八重藤」の英語の表記が「Double Flower Wisteria」でした。右下の写真では少しわかりにくいかもしれませんが、藤色の花の列と白色の花の列が交互に並び花の印象をより清楚にしています。これも大藤ですので、600畳敷の広さがあると推定されます。

八重藤を過ぎると④の「うす紅藤」の棚がある橋に来ます。これは橋の上に「うす紅藤」の棚が作られているものです。この「うす紅藤」は開花時期が早いようで、5月3日の時点では、本来の色よりはむしろクリーム色という感じに見えました。

このうす紅藤橋を過ぎるといよいよ2本の大藤が一体化した⑤の巨大な藤棚にきます。初めからこうなることを意図していたのかわかりませんが、2本の大藤がおおよそ60Mほどの距離をおいて植えられているのですが、いまはその境界がわからず完全に一体化しています。全体の広さが1200畳敷きと言いますので、約1980平米、2本が等しく枝を伸ばしたと仮定すれば、31.5M×63M程度の巨大な藤棚ということになります。バスケットボールのコートは28M×15Mですので、軽く4面は取れるという大きさです。

この2本が一体化した大藤の横には、大藤と並んで栃木県の特別天然記念物に指定されている⑥の「白藤のトンネル」があります。

全長80Mのトンネルは人が絶えず大盛況でした。この白藤のトンネルの横には⑦の「うす紅藤棚」があり、下には椅子が置かれていて休憩スペースになっていました。もう1時間以上写真を撮り続けていたので、休憩することにして、食べたいと思っていた藤色のソフトクリームを食べながらしばし休憩しました。

とここで、⑧の「きばな藤」を見逃していたことに気づき戻ることにしました。

実は見逃したのには理由があって、きばな藤は開花が遅いため、遠くから認識できるほどには花が咲いていなかったのです。最も開花が進んだところでも下の写真の状況でした。満開時にはさぞや華やかであろうと思われました。

以上が藤の花です。園内にはここにご紹介した以外にもかなり大きな藤の花(特に白藤)がまだまだたくさんありました。さらにフラワーパークの名に恥じず園内には花があふれており、特にツツジの海と呼ばれたエリアが見事な咲きぶりでした。「燃えるような赤」という表現は、このツツジのためにあるのかと思われたほどでした。

以上あしかがフラワーパークの5月3日を再現すべくほんの一部を写真でご覧いただきました。最後に交通規制についての情報を一つご紹介して終わりたいと思います。連休など混雑時には、常設の駐車場が開場前に一杯になってしまうため、フラワーパークの裏側に大きな臨時駐車場が開設されます。ただし、この臨時駐車場は、通常のアクセス道路ではなく、大きく迂回しないといけないのですが、この迂回情報がなかなかわかりませんでした。通常のアクセス道路が通行止めになることはわかりましたが、どうしたらよいのかがネット情報ではわかりませんでした。結局現地の看板を見て理解したのですが、この看板も字が小さく遠くからでは読めませんでした。×印が通常アクセスできるであろう道路ですが、すべて通行止めになっていました。赤い線が迂回路ですが、あらかじめ知っていないとたどり着きません。

もう少しわかりやすく迂回路の情報を出していただければと思いました。