かんとこうブログ

2025.07.09

賃上げ率と物価上昇率

昨日の続きで賃上げ率と物価上昇率について長期データで考えてみたいと思います。

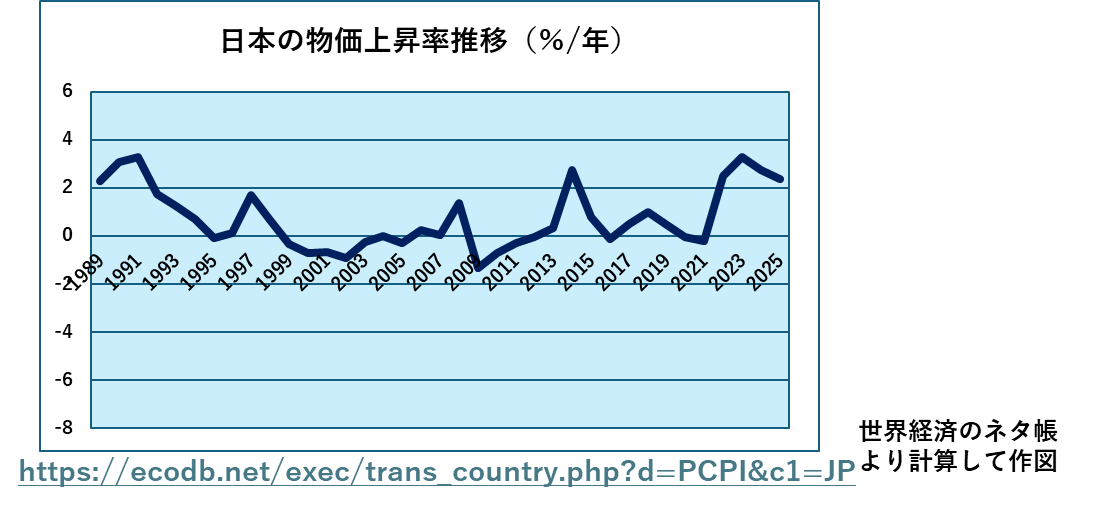

1989年の賃上げ率は昨日示した通りですが、物価上昇率はどのようになっていたでしょうか?よくデフレの時代と言われていましたが、正確にはバブル期以降の物価上昇率は細かに変動しています。(下図)

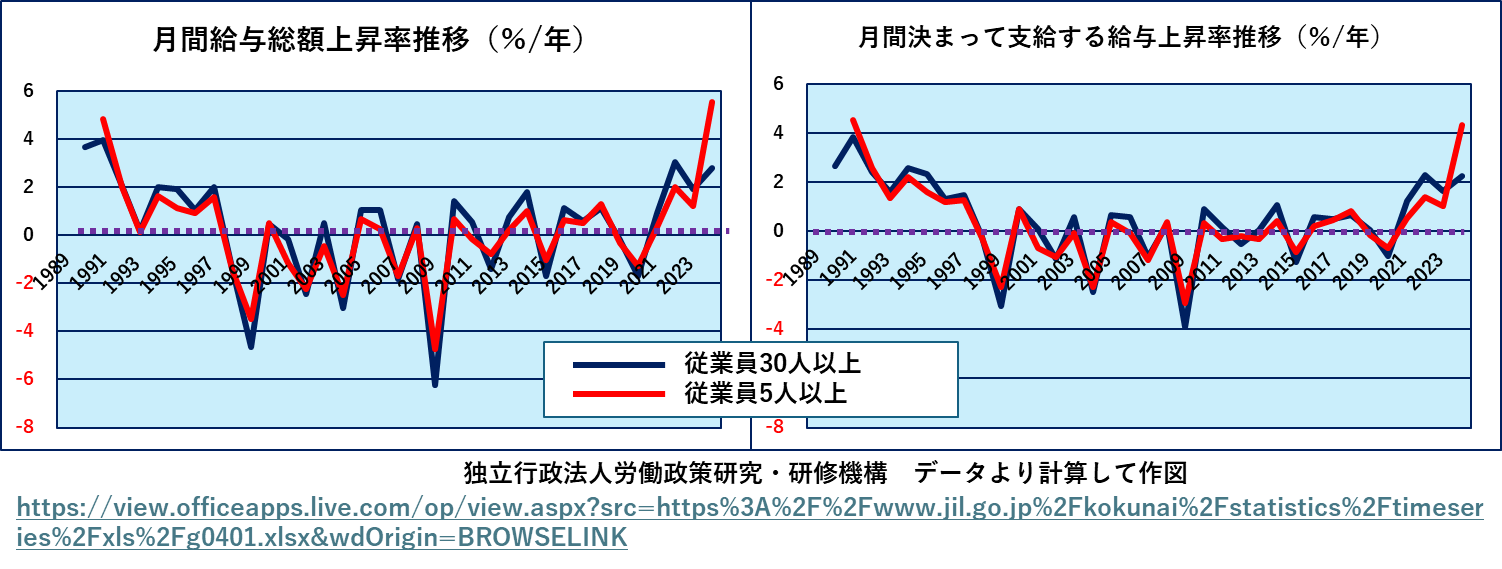

一方で賃上げ率ですが、実際には毎月の給料以外の賞与なども収入になりますので、昨日の連合の賃上げ率だけでは少し不十分かと思い、資料を探したところ、独立行政法人 労働政策研究・研修機構に固定給と賞与を含むと思われるデータがありましたので、その平均額の推移から、毎年の上昇率(年によってはマイナスもあります)を計算してみました。データは従業員5人以上と30人以上の2種類がありましたので両方で計算しています。

左が賞与も含めた場合の月間給与総額、右が毎月の固定給です。比べてみると、上昇率がプラスの場合は両者は似たような数値ですが、マイナスになると賞与も含めた総額の方が落ち込みが大きいことがわかります。つまり、固定給は減らしにくいが、賞与は減らさざるを得ないというところでしょうか?

物価上昇率と比較してみると、さほど大きくは違わないように見えます。ただ、物価上昇率は、ところどころプラス側にピーク(2009年、2014年など)があるのに対し、給与の方はそうしたプラス側のピークがありません。つまり給料は上がらないが、物価が上がった年があったということになります。

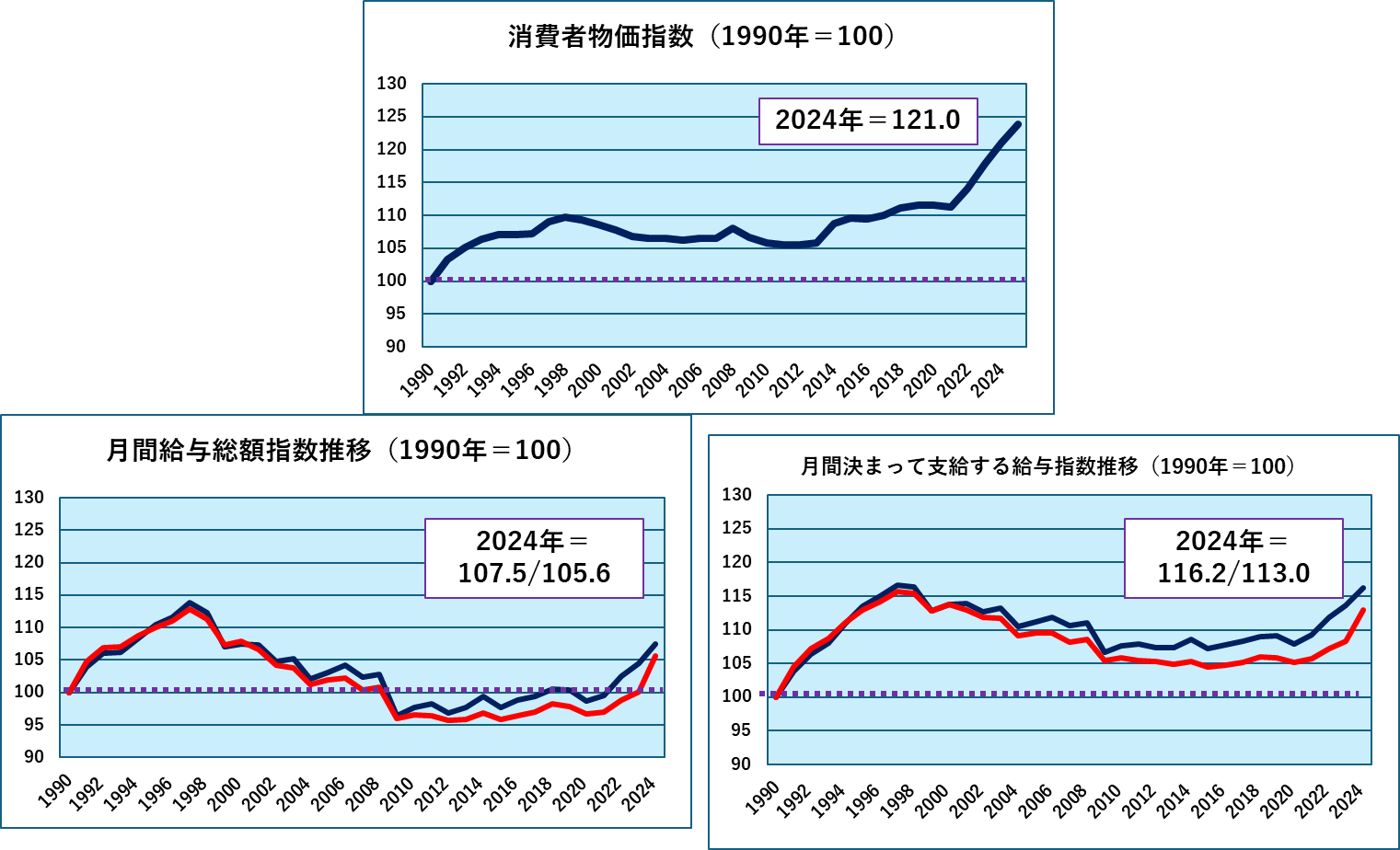

そこで両者を同じ尺度で評価するために、1990年を100として指数での推移を計算しました。毎年の上昇率を累積していくのです。結果は下図のようになりました。

まず消費者物価指数ですが、1990年を100とすると2024年は121となりました。2024年の月間給与指数は、賞与含む方が107.5/105.6(30人以上/5人以上)、固定給の方が116.2/113.0(30人以上/5人以上)となり、2024年では物価上昇率に引き離されていることがわかります。

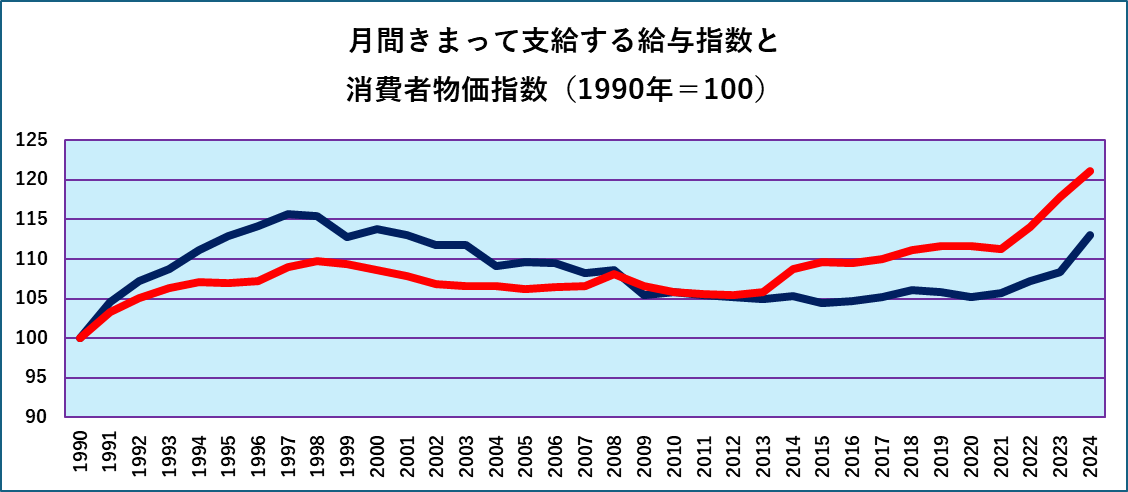

物価上昇率指数推移(赤線)と固定給の上昇率指数推移(従業員5人以上:青線)を同じ図に重ねて書いてみました。

大変興味深い図になりました。バブル期からリーマンショックまでは、固定給の上昇指数が消費者物価指数を上回っていましたが、リーマンショック以降逆転し、消費者物価指数が固定給指数を上回るようになりました。近年生活が苦しくなったと感じる人が多いのも当然です。

平均給与額を使って計算するとこのような結果になりました。一方経営者側からすると「毎年給料を上げているではないか?」との反論が出そうです。それはどういうことかと言えば、一人の個人でみれば毎年給料は上がっているからです。平均給与から計算した賃金上昇率がマイナスとなった年でも連合の調査した賃上げ率はおおよそ2%程度であり、マイナスになった年はありませんでした。連合の方は、あくまで賃上げ金額と率だけを集計しており、多くの企業ではベースアップはしなくても定期昇給は実施しているからです。

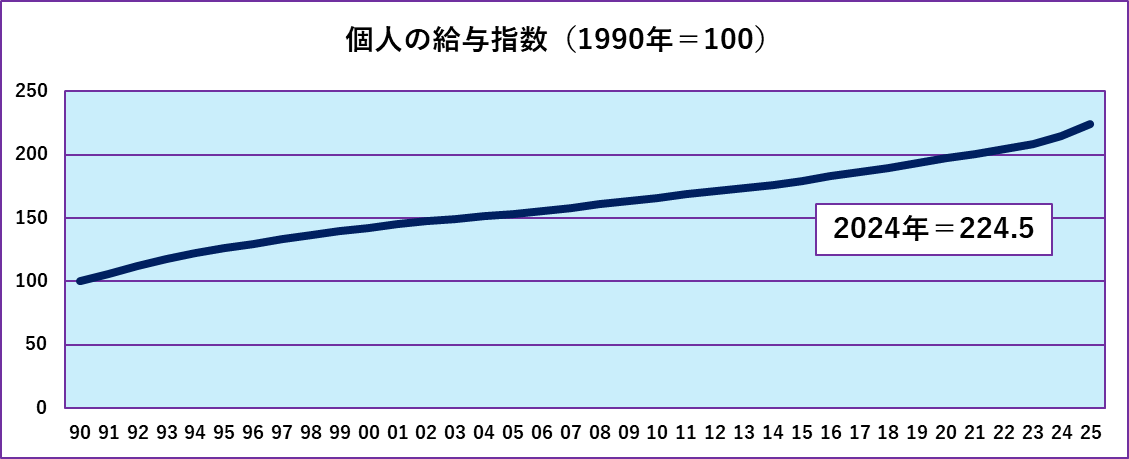

個人べースで給与指数を計算してみました。1990年に入社して現在まで務めた人の給与が1990年の何倍になっているかという計算です。連合が発表している中小企業の賃上げ率を使って計算した結果は以下のようになりました。

勤続35年で初任給の2.25倍になりました。因みに勤続35年で試算すると、毎年2%の上昇では2.00倍、毎年3%では2.81倍、毎年4%では、3.94倍になりました。したがって実際の賃上げ率で計算した35年後の指数は、毎年2%の賃上げと仮定したときをやや上回る程度であるということになります。

個人では確かに昇給はしているのですが、その人の1歳年長の人の1年前の給与に追いついていなければ、全体として消費は維持、拡大できません。したがって、賃上げ率ではなく、平均給与の増減、より好ましくは定点測定年齢の給与の増減の方がGDPにとってより重要な要因ではないと思われます。

今回の参議院議員選挙で自公の与党側は、物価を上回る大幅賃上げを!と言っているようで、それは確かにその通りでしょうが、それを実現するために何をするかが問われています。106万円の壁を多少引き上げた程度でどの程度可処分所得が増加し、GDP支出の6割を占める個人消費が増えるのか?その効果が問われていると思われます。