かんとこうブログ

2025.10.07

二酸化炭素排出量の推移、2030年度の目標は達成できるか?

IEA(国際エネルギー機関)のサイトに世界主要国の二酸化排出量の推移のデータが掲載されています。日本のデータについては何度か見ており大体承知していますが、世界はどうなっているか気になったので比較してみました。

大枠で言えば、世界の二酸化炭素排出量の推移は、先進国で減少、途上国で増加、全体としてはほぼ拮抗という状態と理解していますので、全体として減少させていくためには、先進国の減少が途上国の増加を上回らなければなりません。そうした意味で先進国の減少は必ず守らなければならないミッションとも言えます。

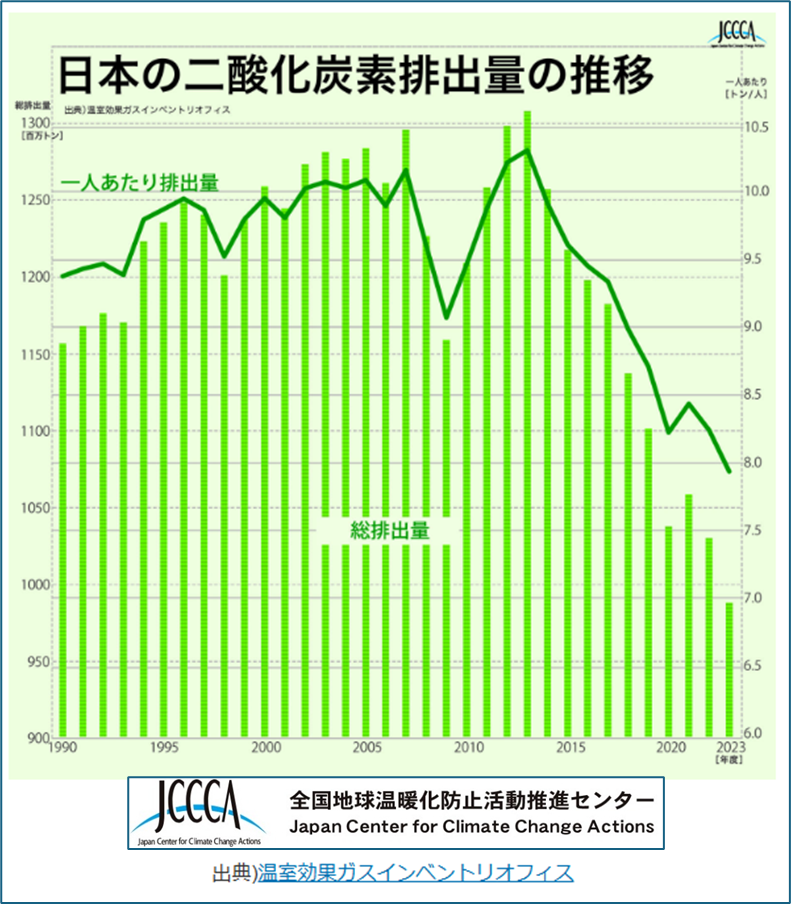

普段目にする二酸化炭素の推移のデータはJCCCA(全国地球温暖化防止活動推進センター)の下図です。

総排出量もひとりあたり排出量も、2013年をピークとして急激に減少し始めたという印象をうけるグラフです。

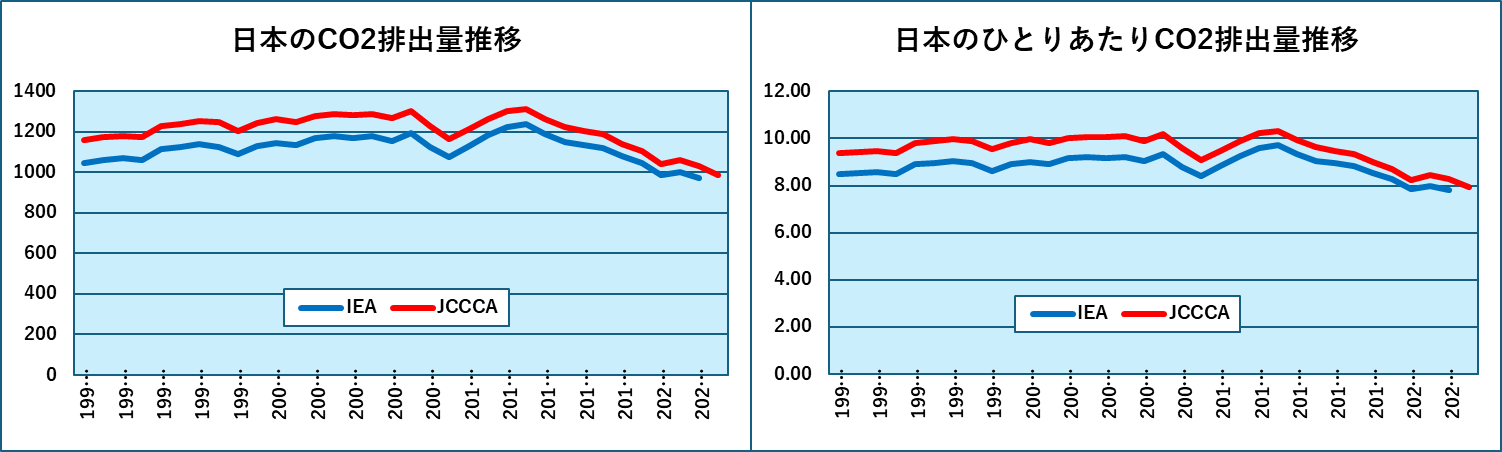

これに比べべるとIEAのデータではそれほど急激に減少しているとは見えません。そこでJCCCAとIEAのデータを同じグラフに描いてみました。左が総排出量、右がひとりあたり排出量の推移です。

IEAデータとJCCCAデータとではむしろ常にIEAデータの方が小さくなっています。カウントしている対象がJCCCAの方が広いのかもしれません。いずれにせよこのグラフでは総排出量もひとりあたり排出量も、2013年以降の減少はさほど急激であるようには見えず、また1990年と比べてそれほど大きく減少しているようには見えません。

冒頭のJCCCAのグラフとの差がどこにあるかと言えば縦軸です。上のグラフでは、変化をよりわかりやすくするために、左右の縦軸とも始点がゼロではありません。下のグラフでは、長期的な全体傾向を俯瞰しやすくするために、始点をゼロにしています。当然下のグラフの方が変化幅は小さく見えます。これが両者の印象の差になります。

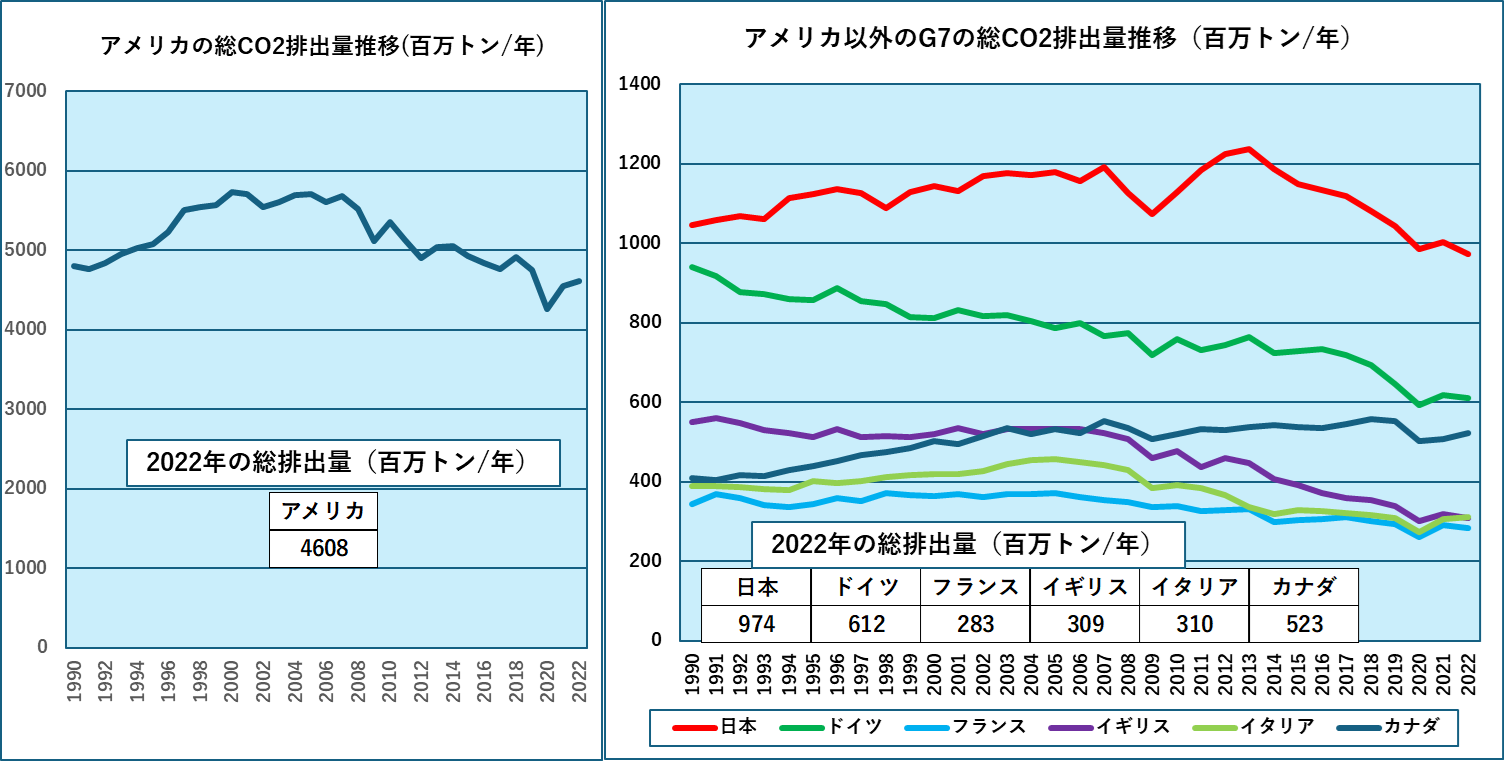

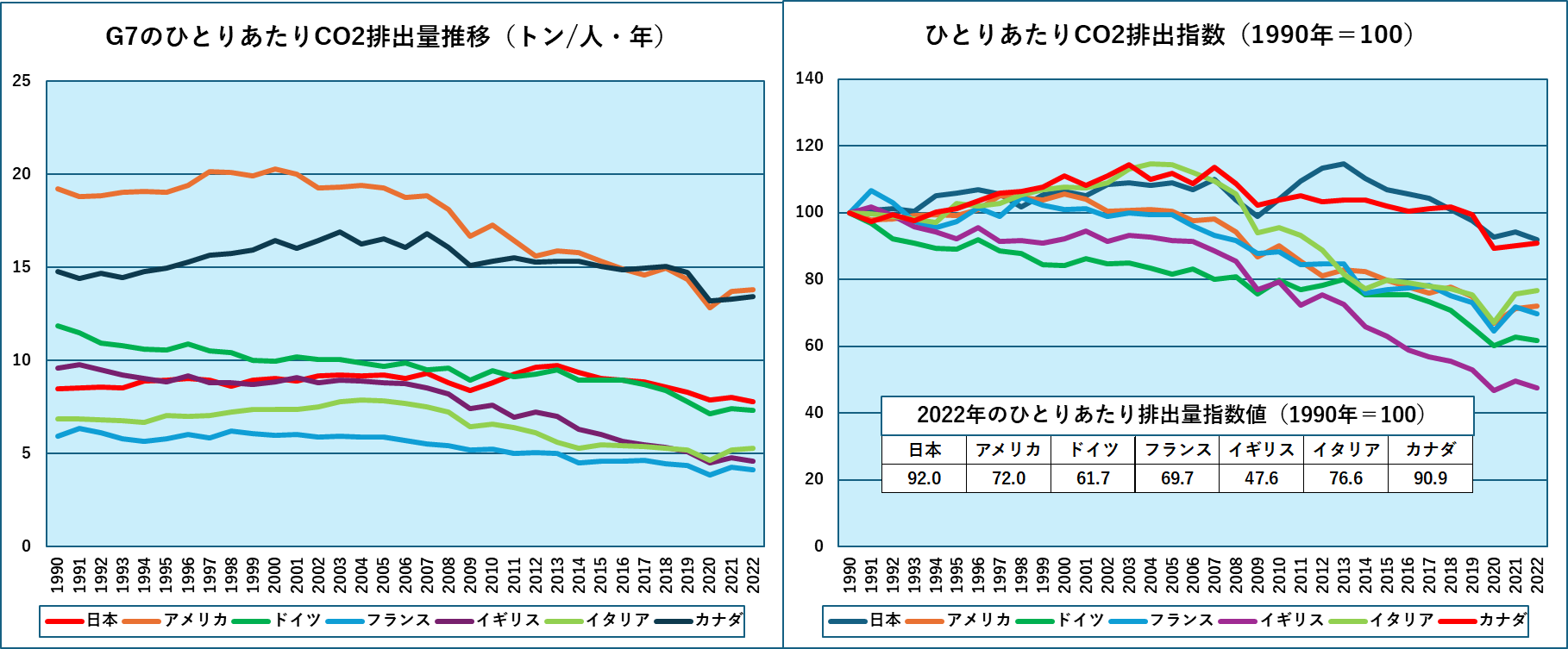

いずれにせよ日本の二酸化炭素排出量は先進国としてはどのような位置にあるのか改めて気になりましたので、G7各国と比較してみました。

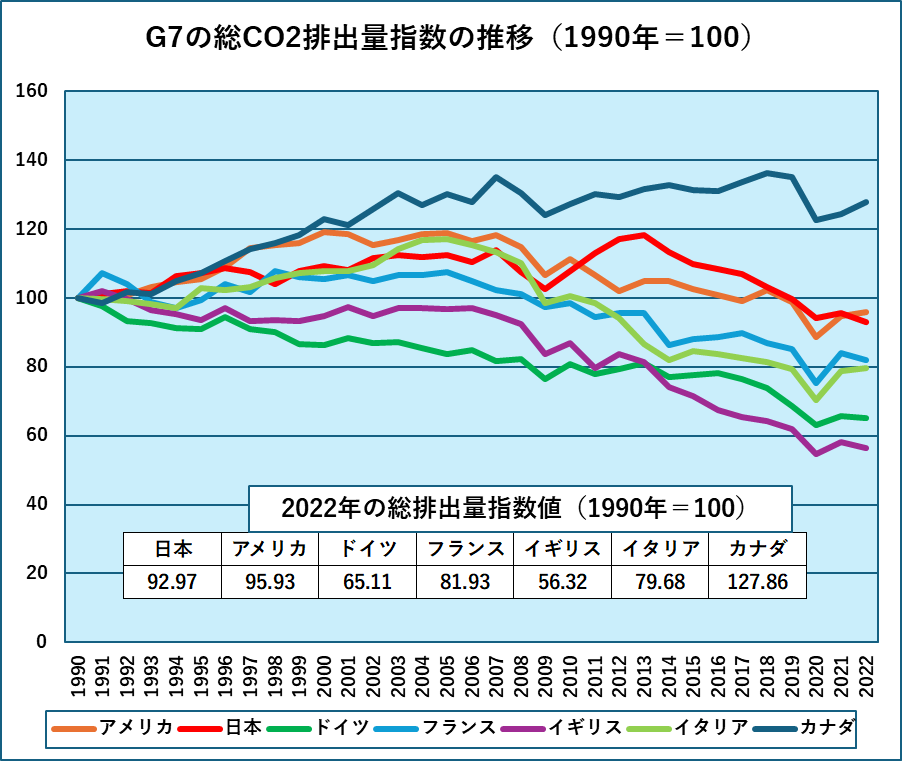

どうも日本の減少の仕方は芳しくありません。もう少しはっきりさせるために1990年を100とした指数値でグラフを描くと下図のようになります。

単純に2022年における指数値で見ると、日本は92.97であり、1990年から7%ほどしか減少していません。ピークだった2013年を100とした時の2022年の指数値は80.0となり、ヨーロッパ主要国の指数値とくらべてもまずまずの数値になりますが、一方で日本の当面の目標は2030年度に2013年度比で46%減少することになっています。2022年までの9年間で20%しか減少できなかったわけですが、目標達成のためにはここからの8年で26%減少する必要があります。

ひとりあたり排出量についても同様な状況です。1990年=100とした指数では日本はカナダと並んで最も減少ペースが遅い国となっています。

こちらも2013年を100として指数を計算すると2022年は80.2となります。やはり2030年度までに2013年度の46%減とするためには、これから2030年度までに大幅に減少する必要があり、その先の道のりはさらに難しい削減が待っていることになります。

ここで書いてきて日本、アメリカ以外で印象的だった国があります。それはフランスです。フランスは総排出量に関してもひとりあたり排出量に関しても指数値で見ればG7の中でも最も大きく排出量を減少した国です。そうなっている大きな要因は同国の発電の6割を占める原子力発電です。廃棄物の処理に関することはともかく、こと二酸化炭素について言えば、原子力発電はカーボンニュートラルです。この先の困難な道のりを考えると原子力発電の利用再拡大は不可避であると思う一方で、最終処分場はじめ諸課題が未解決のままであることも気になります。

2030年を5年後に控え、当面の目標である「2030年度までに2013年度の46%減」を達成し、さらにその先への道程どうするかについて、具体的な青写真を示し国民の協力を要請する時期にきているのではないかと思われます。