かんとこうブログ

2025.10.08

魚をねかせる話 その1

先週組合の会合で「魚をねかせる」話がでました。「魚をねかせる」というのは、釣り上げた魚を適切に処理し、適切な条件で熟成するとよりおいしく食べられるようになるということですが、果たして科学的にはどのような現象が起きているのだろうかということで、調べてみることにしました。魚のうまみ成分として知られる「イノシン酸」が増えるからだというのはよく耳にしますが、同時に処理の難しさや熟成条件もいろいろあるようでした。今日から3日間で、「魚のうまみ」を皮切りに、魚が釣りあげられてから体の中で起きること、魚の熟成に関する学術論文までご紹介したいと思います。ただしどうしたらうまく熟成できるかということは私の興味の外なので、ひたすら熟成中にイノシン酸と他のアミノ酸の量がどのように変化するのかをおいかけますので最初にお断りしておきます。

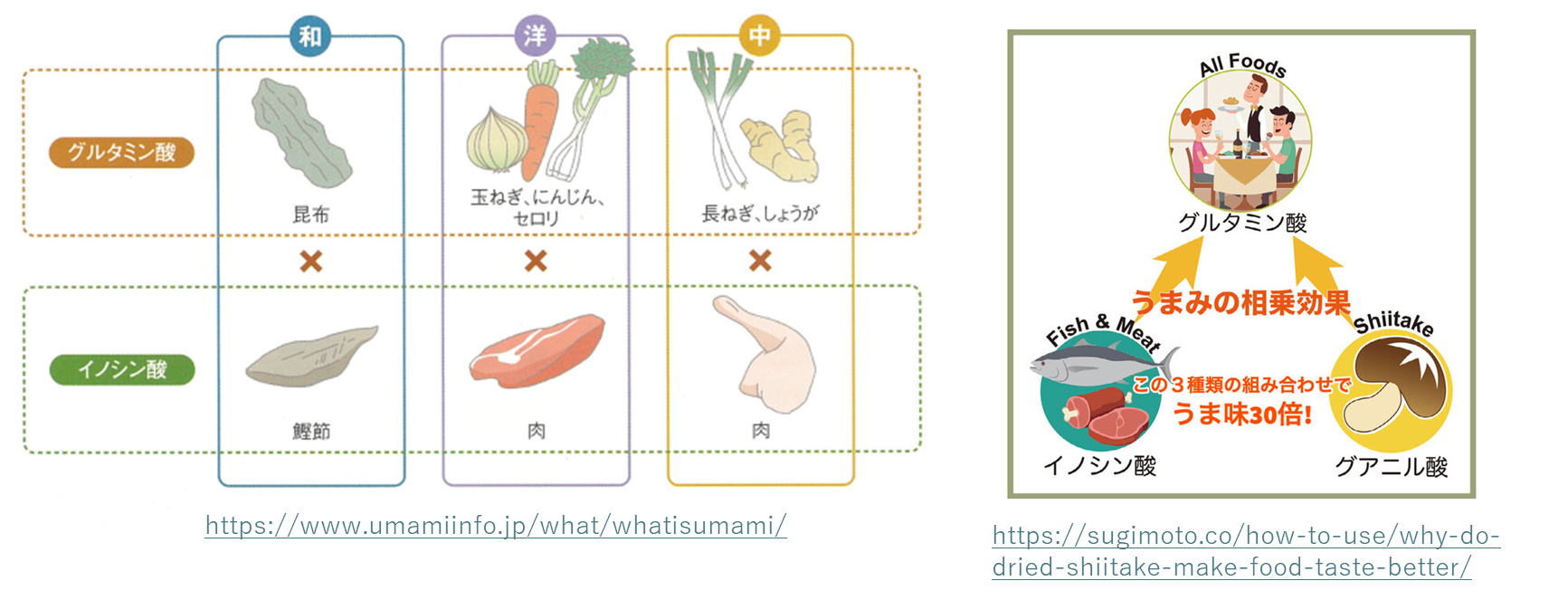

まず初めに「うまみ」を感じさせる物質は何でしょうか?これはご存知の方が多いと思いますが、アミノ酸です。その代表格はグルタミン酸とイノシン酸で、この二つが組み合わさると個々のアミノ酸の7倍ものうまみを感じさせることができると言われています。さらにこの二つにグアニル酸が加わるとなんと30倍ものうまみを感じるとも言われています。(下図)

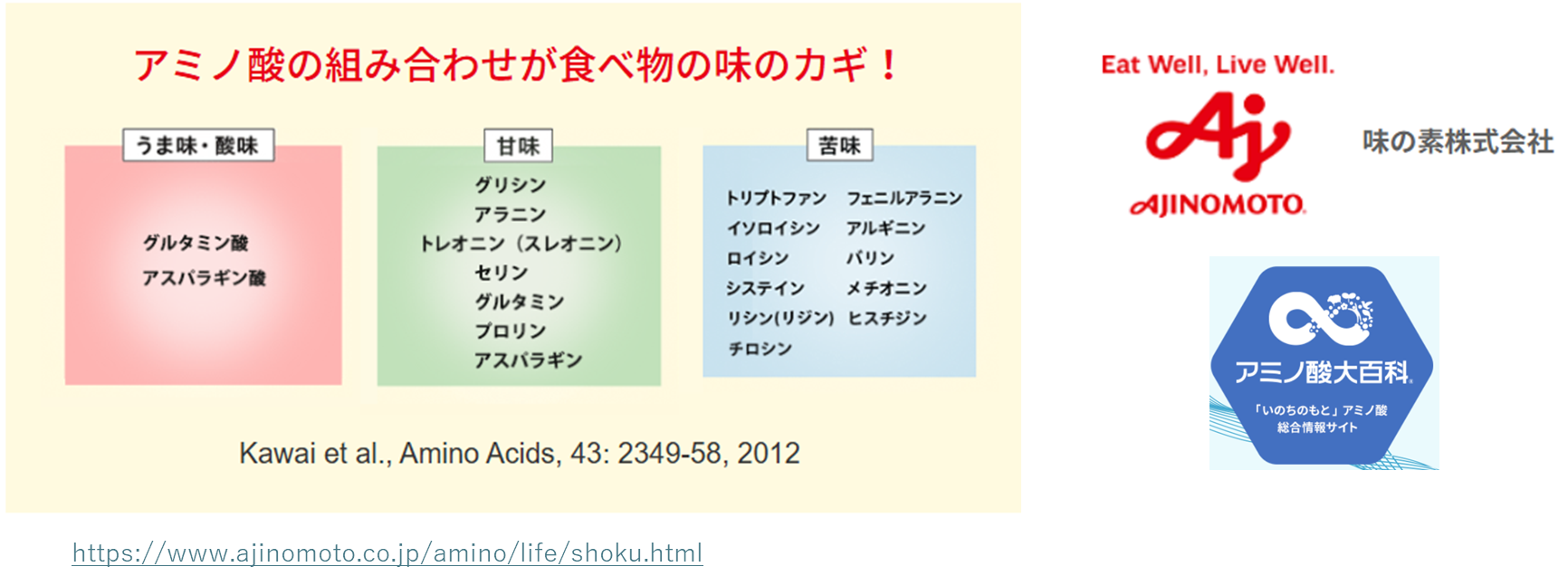

人間の体はタンパク質などからできていますが、タンパク質を構成するアミノ酸は20種類しかありません。その20種類のアミノ酸の中で、うまみに深くかかわっているのはもっと少なくなります。20種類のアミノ酸がうまみや甘味、苦みにどうかかわっているかの一覧表を示します。この情報は、アミノ酸といえばグルタミンの発見者池田菊苗博士が想起されますが、その池田博士の味の素のホームページから引用させてもらいました。(下図)

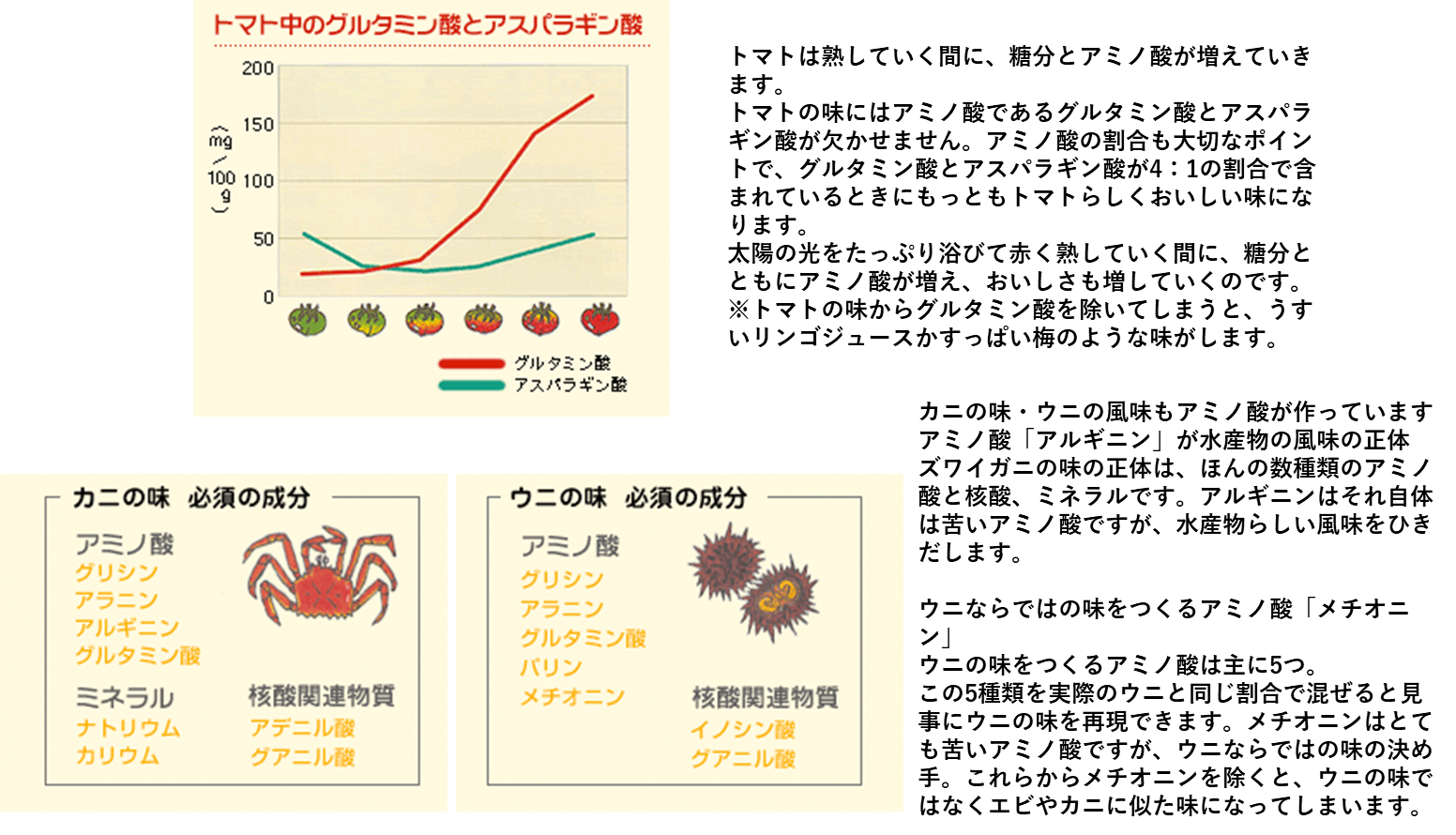

うま味はグルタミン酸とアスパラギン酸、甘味はグリシン、アラニン、スレオニン、セリンなど、苦味はトリプトファン、イソロイシン、ロイシン、システインなどです。アミノ酸の量と食味について、トマトの成長に伴うアミノ酸量の変化、カニやウニの風味とアミノ酸の関係も大変興味のある話でしたので、下図に引用させてもらいました。

トマトについてはグルタミン酸とアスパラギン酸(ともにうま味成分)の比率が4:1の時が一番おいしいとか、ウニの味を作っているアミノ酸は5種類で、このアミノ5種類をウニと同じ比率で混ぜるとウニの味になるとか、大変面白い話です。

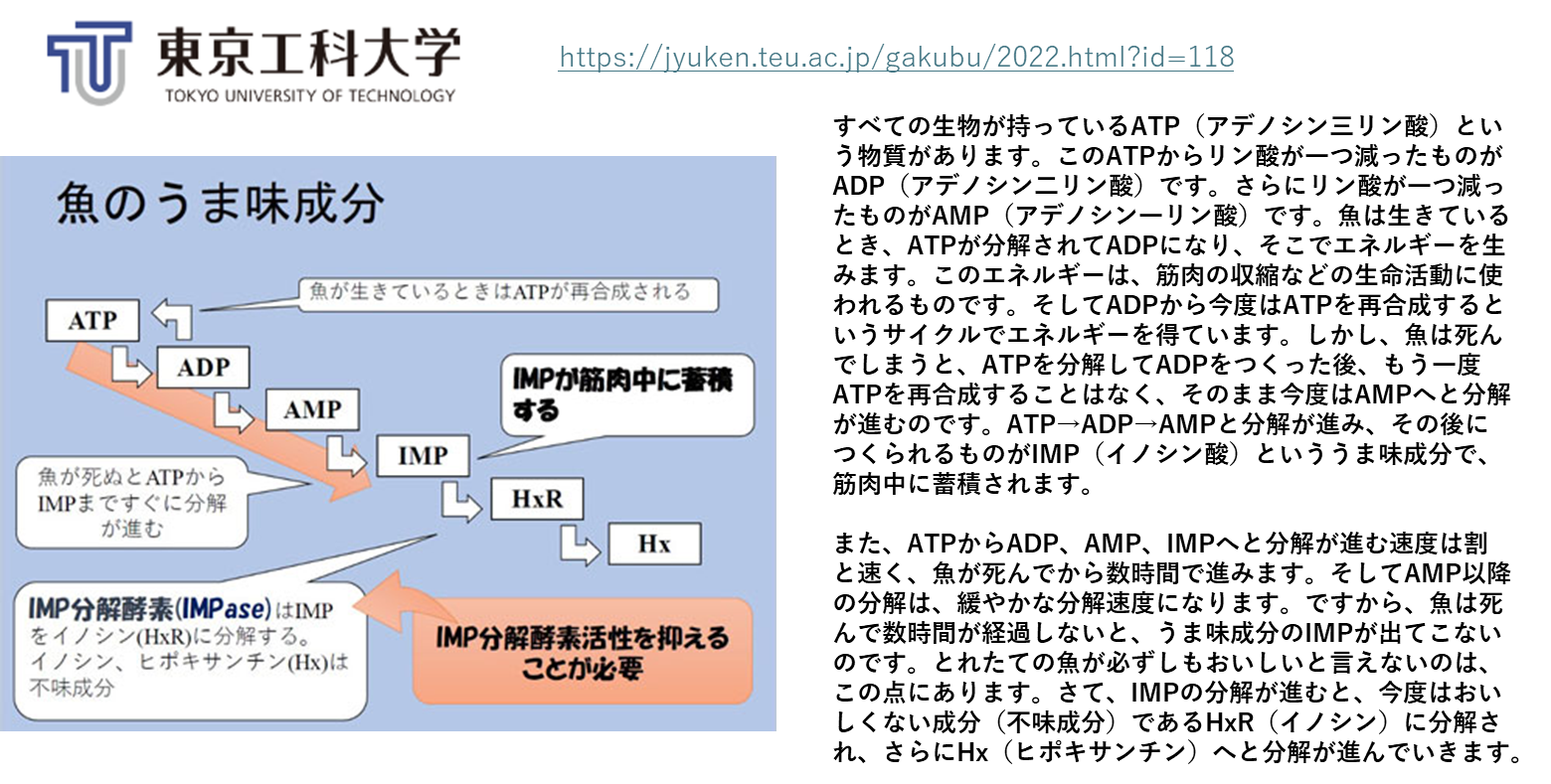

さて冒頭ご紹介した代表的な魚のうま味成分であるイノシン酸は核酸系アミノ酸とも呼ばれ細胞の中に存在するATP(アデノシン三リン酸)と呼ばれる物質が分解されてできるもので、魚が生きているうちには体内に存在しません。魚が生きているときは、このATPを使って筋肉を動かして活動し、この際にできるADP(アデノシン二リン酸)を体内で合成して再びATPを作りだし、エネルギーに使用します。この仕組みは人間も同じです。

魚が死んだあとこのATPが、魚の体内でどのような変化を辿るのか、今度は東京工科大学のサイトから引用させてもらいます。

魚が死ぬと、上図の左上から右下方向へ分解が進みます。リン酸がひとつづつ外れてAMP(アデノシンモノリン酸)になりアミノ基が脱離してIMP(イノシン酸) になります。このままIMP酸が蓄積されたままになっていればよいのですが、このIMPもATPやADPほど速くはありませんが分解していきます。IMPが分解されてHxR(イノシン)とかHx(ヒポキサンチン)という物質ができてしまい、この二つはとてもまずく魚の鮮度を下げてしまいます。鮮度を示すK値はこのATP関連物質(ATPを出発してできているすべての物質)の中のHxRとHxの合計量の割合で基準値が決められていますので、HxRとHxが増えれば、そのままK値が上昇し鮮度が悪いと判定されてします。

すなわちうまみ成分であるIMPが分解してできる物質は、ますいだけでなく鮮度低下の象徴物質なのです。もしIMPを分解されずにそのまま維持できればずっとおいしいままで保存ができることになりますので、東京工科大学ではなんとかIMPが分解されないように、IMP分解酵素の活性を阻害する研究をしているそうです。

さてここまでが、魚のうまみ成分イノシン酸がどうやって体内にでき、そして貯蔵が進むとまずくなっていくのかが分かったところで、魚の熟成に関する学術論文をご紹介していきます。なぜ学術論文かというと、アミノ酸の定量分析をするためには、精密な分析装置が必要で、大学や研究機関でないとそうした装置を自由に使用して研究することができないからです。

巷にあふれる魚の熟成情報は、もっぱら官能試験(味見)に頼っているため、定量的なアミノ酸の挙動に関する情報がありません。となると熟成がうまくいったとしてもそれが果たしてイノシン酸が増えて維持されているからなのかを判定できないことになります。

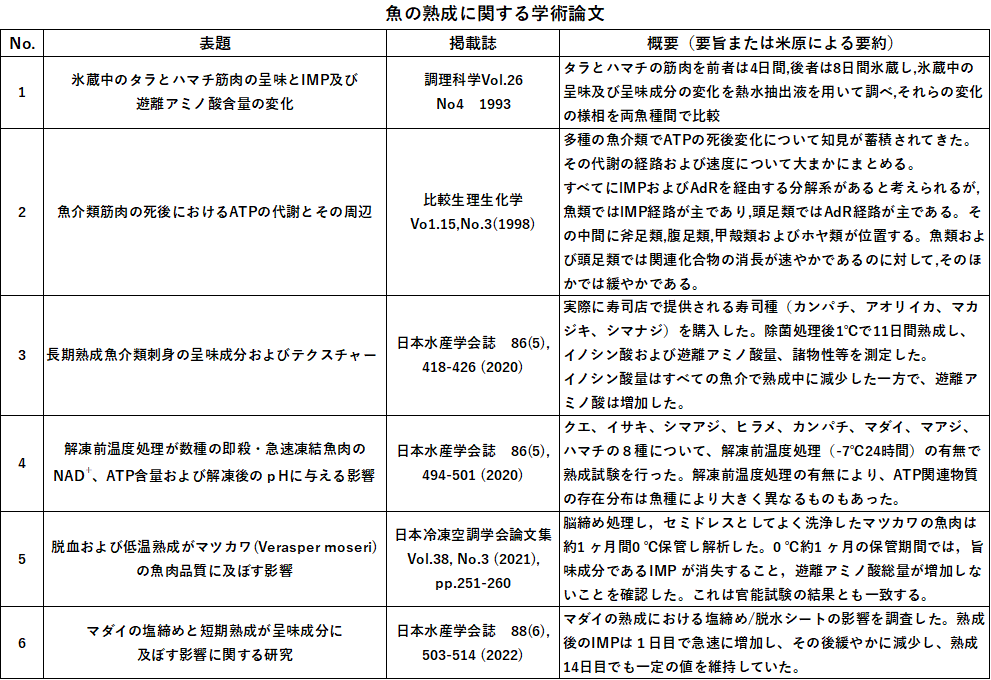

ネットで探した魚の熟成に関する学術論文の一覧表です。これらの論文はすべてが食味改善を目的としたものばかりではなく、むしろ保存における食品衛生上観点から書かれているものが多いのですが、いずれにしても熟成中のアミノ酸量に関するデータが掲載されています。

今日は結構長くなりましたので、論文のご紹介は明日以降にいたします。明日もどうかご覧くださいますようお願い申し上げます。

コメント

東京工科大学さんの「IMP(イノシン酸)が分解されないように、IMP分解酵素の活性を阻害する研究をしている」に興味を持ち、「https://jyuken.teu.ac.jp/gakubu/2022.html?id=118」のページの「IMP分解酵素の抑制」のところも覗いてみました。

昔ながらの干物(塩漬け)やみりん干し(糖等)も、塩や糖によるIMP分解酵素の活性を抑制する効果を利用したものだったのですね。

両者とも脱水・乾燥による旨み成分の濃縮や、腐敗防止のための食品の水分活性低下、またみりん干しは味付けのため・・・ぐらいの認識しかなく、ともに塩または糖によるイノシン酸の旨み保持効果もあったとは、知りませんでした。

さて(丁度、今 表層魚と深海魚のことを調べていたので)、あじのような表層魚の干物とキンメのような深海魚の干物とのイノシン酸生成量の違い、それだけではないであろう深海魚特有の脂肪の旨さ等々も想像し、あらためて食べ比べる機会があれば・・・と思って、よだれが。。。

「かんとうこうブログ」、引き続き 面白い話をよろしくお願いいたします。

- 2025.10.12 14:23

- A.S.