かんとこうブログ

2025.10.09

魚をねかせる話 その2

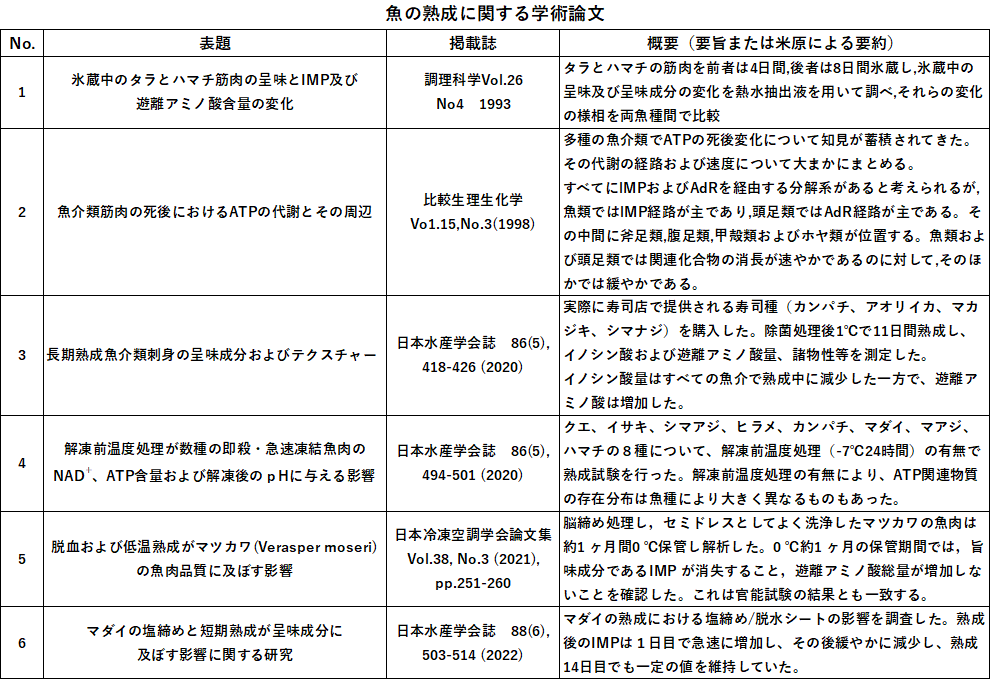

今日は学術論文のご紹介です。昨日お見せした学術論文の一覧表を再度示します。

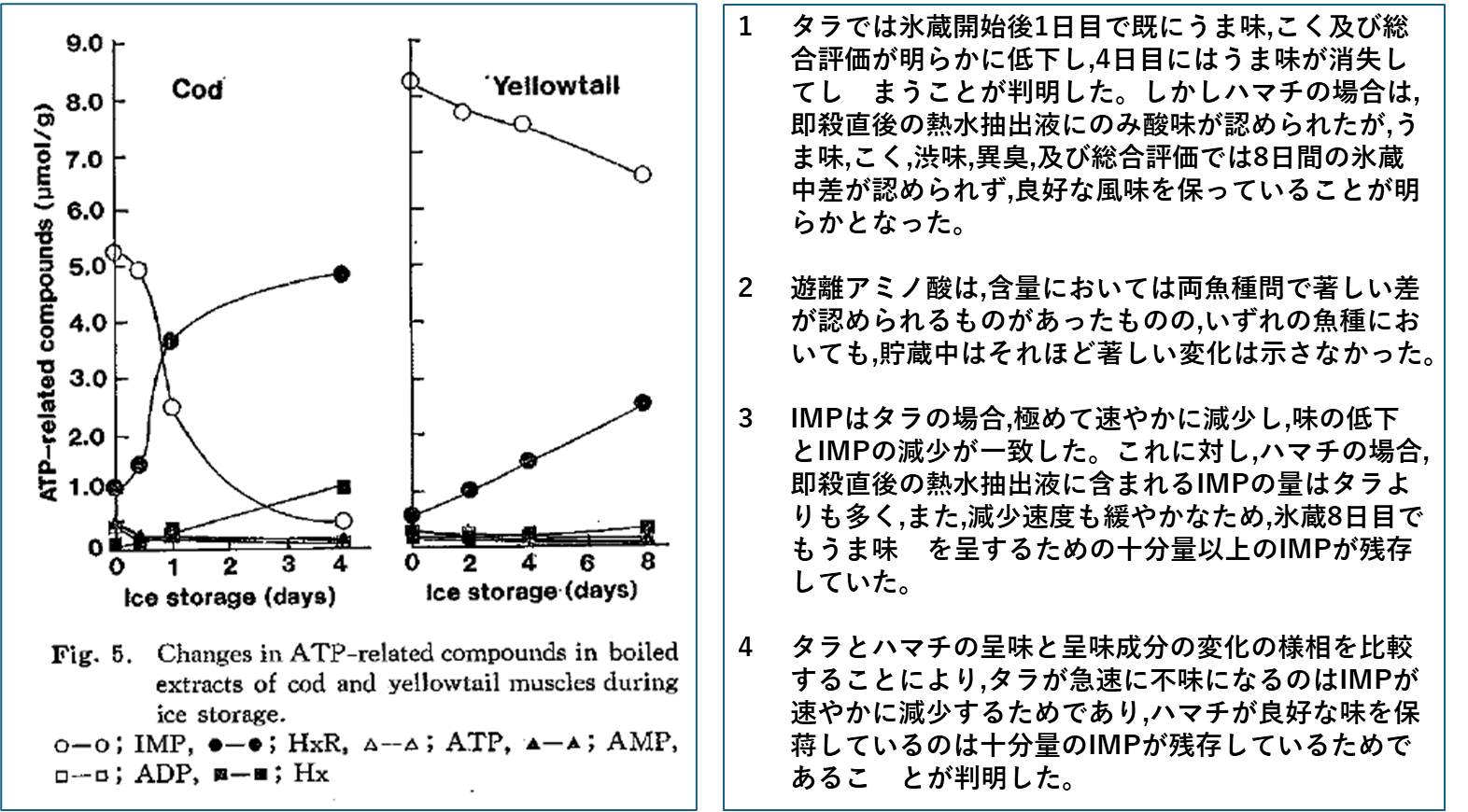

最初の論文はタラとハマチについて、熟成中のイノシン酸などATP関連物質(一連のATP分解物すべて)の推移です。うまみ成分であるイノシン酸の氷水中熟成における変化を下図に示します。白抜き丸がイノシン酸量、黒丸がその劣化物質であるHxRです。タラは一日目ですでにIMPが減少し、HxRが増加しています。ハマチの方は経過時間とともにIMPが緩やかに減少しますが、8日目までおいしく食すことができたとされています。

さてこんな具合に学術論文をご紹介していきたいと思っています。続いて2番目です。

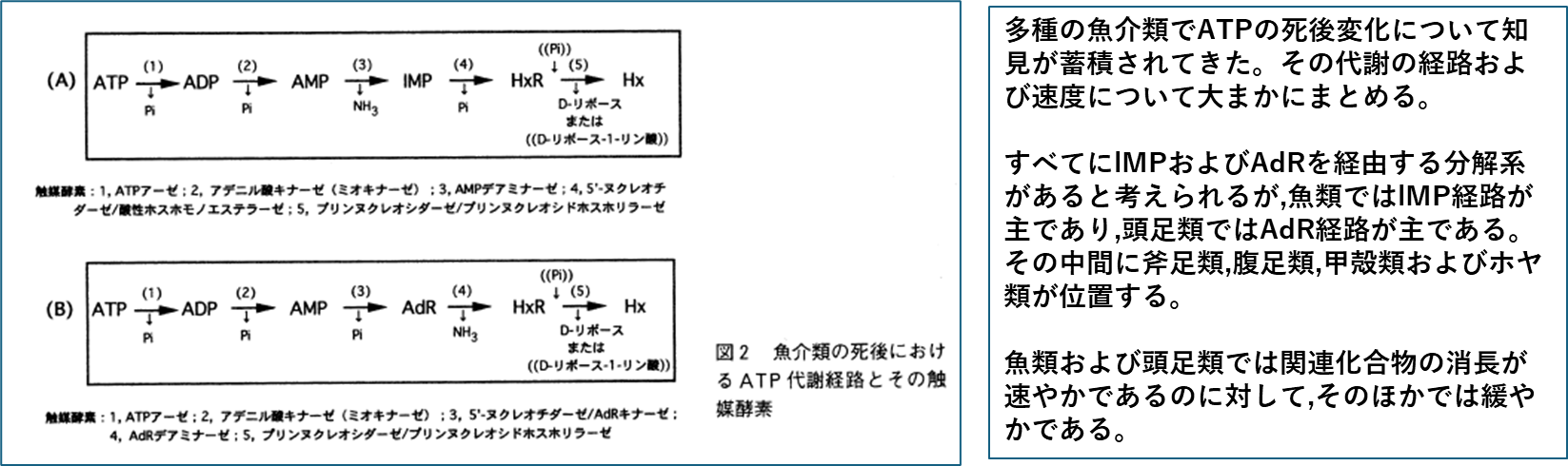

実はこの2番目の論文は熟成中のアミノ酸量のデータがありません。しかし大変重要な情報を提供してくれました。その情報とはATPについて、魚介類のすべてでATPの分解過程でIMPを経由するものではないということです。下図をご覧ください。

左側にATPを出発物質とする分解過程が書かれています。上のAの分解過程はこれまで見てきたようにAMPの後にはIMP(イノシン酸)ができます。しかしBの過程では、AMPのあとはAdR(アデノシン)となっています。アデノシンはリン酸基を持ちませんのでイノシン酸とは全く異なる物質です。

頭足類とはタコやイカの類です。タコやイカはATPからIMPが生じないということです。また釜足類は二枚貝類、腹足類は巻貝、甲殻類は海老やカニを指しますが、これらもATPの分解過程ですべてがIMPを生じるわけではありません。魚以外のうま味はATPの分解によってできるイノシン酸以外のアミノ酸によるものもあるということになります。

これからご紹介する文献で出てくるように、熟成中にはタンパク質が分解され遊離アミノ酸が出てきます。そして昨日ご紹介したように分解して生成するアミノ酸はうま味、甘味、苦みと言って味覚刺激成分となりうるのです。

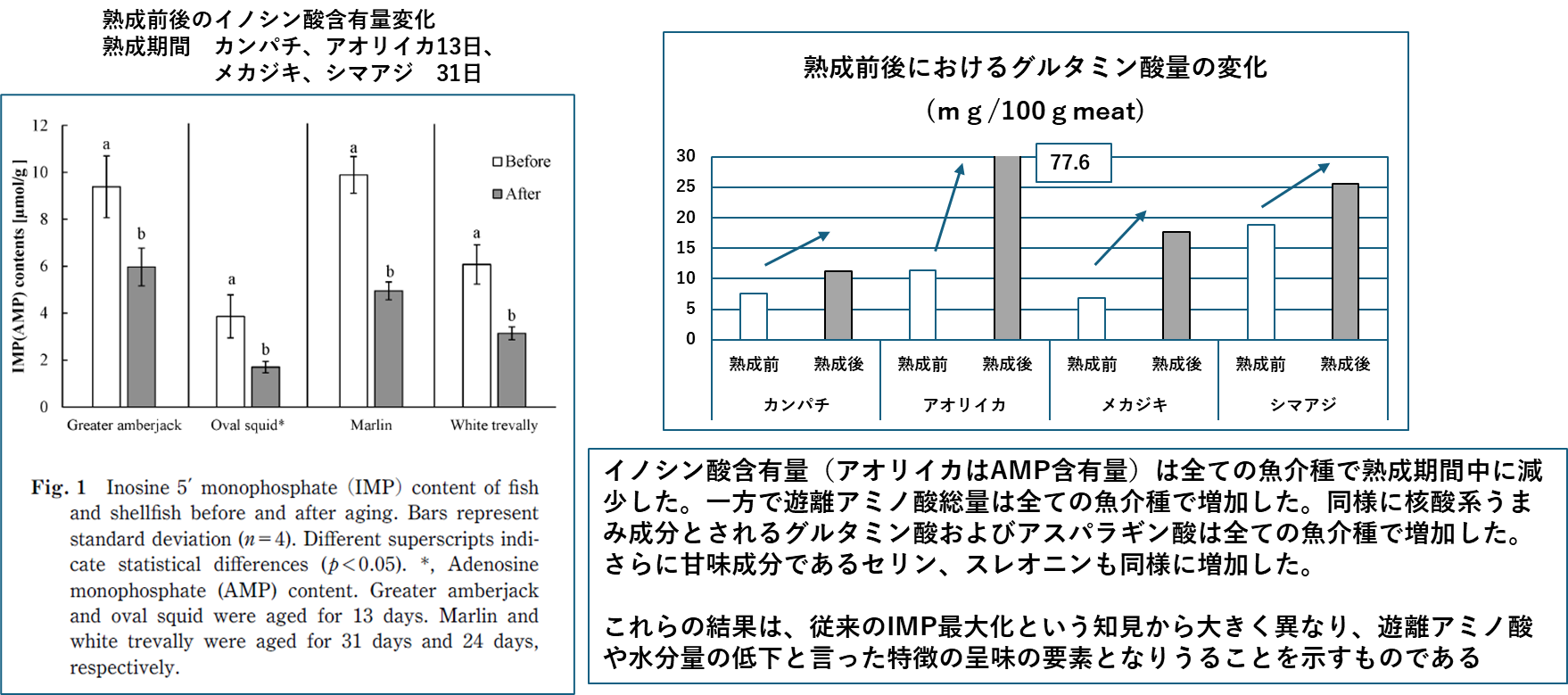

3番目の論文は、寿司種を材料として11日間熟成した場合のアミノ酸量を計測していますが、アオリイカは上述にようにIMPを経由しないため代わりにそのひとつ前段階のAMRで計測しています。

熟成期間が長すぎるためかいずれのケースも熟成前後でイノシン酸量が減少しています。寿司種になった時点ですでに十分な量のイノシン酸が生成していたと考えられますので、これは当然の結果と思います。ただ、タンパク質から分解されてくる他のアミノ酸については、グルタミン酸を始めとして、食味性アミノ酸のアスパラギン酸、セリン、スレオニンも増加していたとされています。つまりイノシン酸は減少して、他のアミノ酸は増加したということです。ただ肝心の食味については調べられていないようなので、このアミノ酸増加の効果については不明としておきます。

これで半分の論文をご紹介しました。続きは明日ご紹介します。