かんとこうブログ

2025.10.10

魚をねかせる話 その3

魚をねかせる話の最終日です。もう一度文献の一覧表を示します。

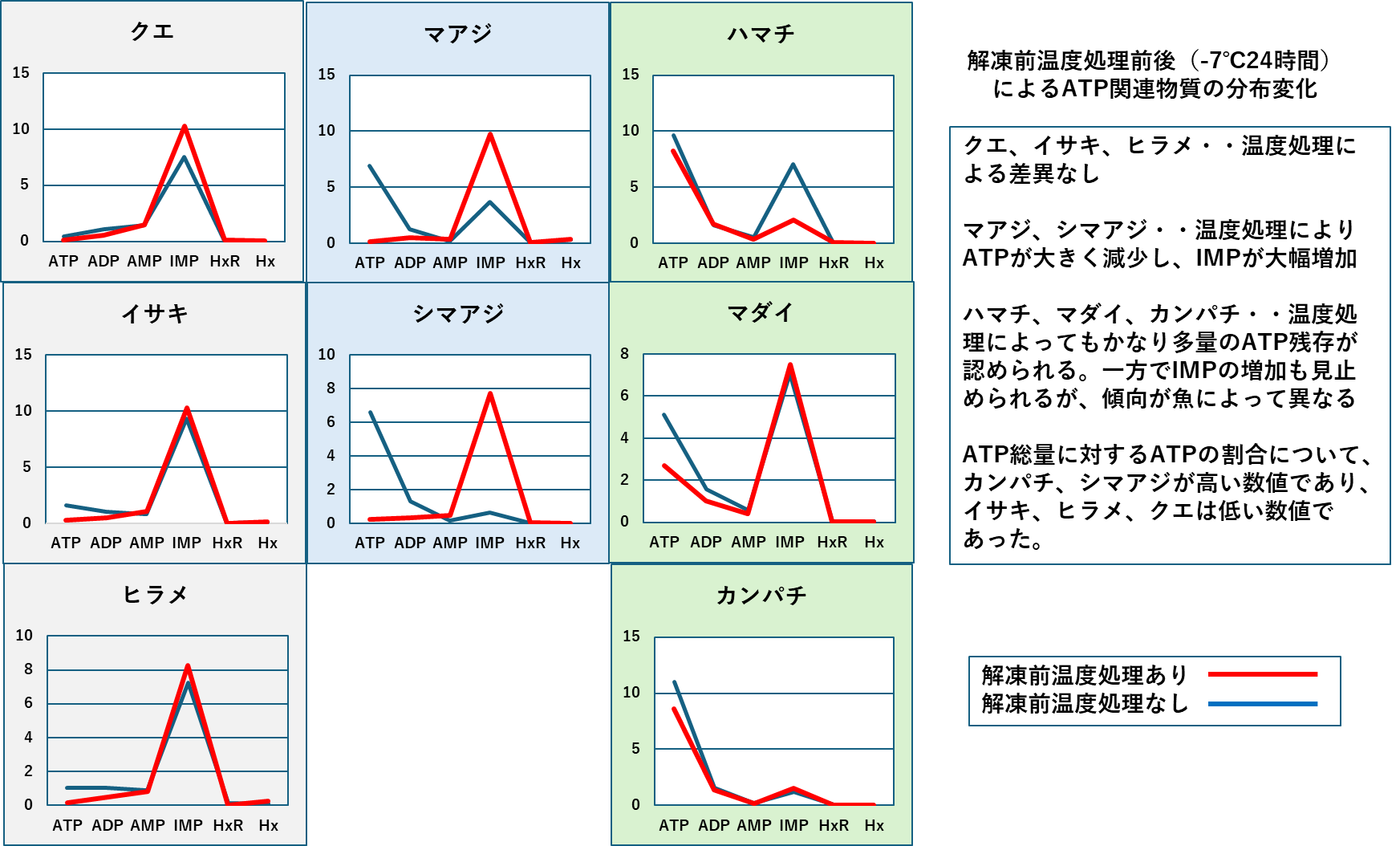

4番目の論文です。

この論文では、-50℃で冷凍した8種の魚介について、解凍~熟成後のATP分解過程(ATP~ADP~AMP~IMP~HxR~Hx)の生成物ひとつひとつの分布を調べており、実験の目的としては解凍前の低温処理(-7度24時間)の効果を調べています。熟成条件は10℃24時間と短いこともあり多くの試料で十分なイノシン酸が観察されています。まだATPの分解が行われていないと思われるのはカンパチくらいでしょうか?解凍前に処理による効果が顕著なのは中列のマアジとシマアジで、解凍前温度処理を行った方が速やかに分解が進み多量のイノシン酸が生成しています。ATPの残存量から判断して、ATPの分解が速いものはクエ、イサキ、ヒラメ、解凍前温度処理で分解が加速されるのはマアジとシマアジ、分解が遅いのがハマチとマダイ、カンパチとなります。

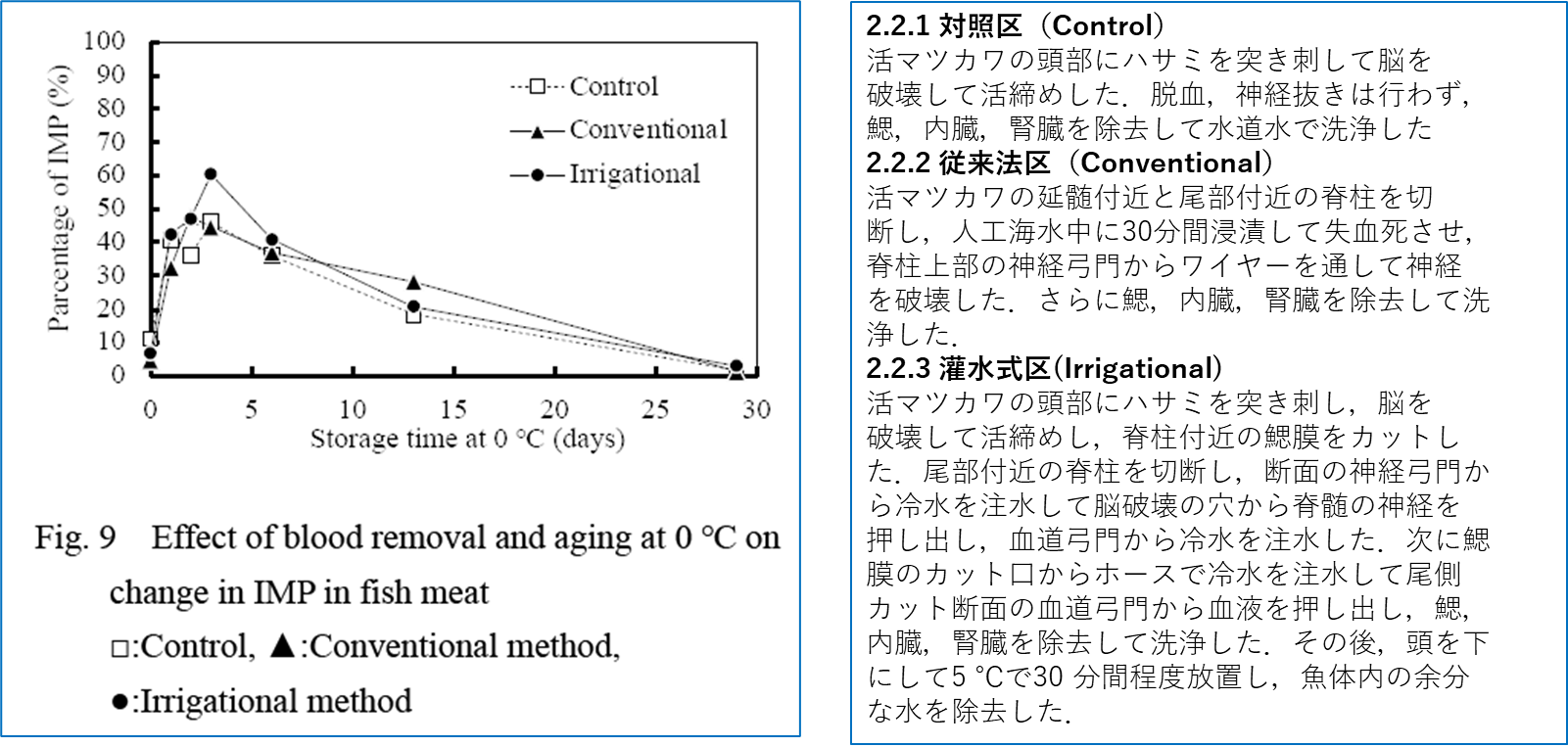

5番目の論文です。マツカワ(高級魚カレイの仲間)を0℃で1カ月熟成した場合のイノシン酸量の推移が示されています。

マツカワの魚体処理方法を3通り行って試験していますが、いずれも大きな差はありません。0~3日目までが最も多く、その後緩やかに減少していきます。1カ月ではイノシン酸が消滅し、食味もなしとの結果でした。また他のアミノ酸も増加しない」との記述もありました。

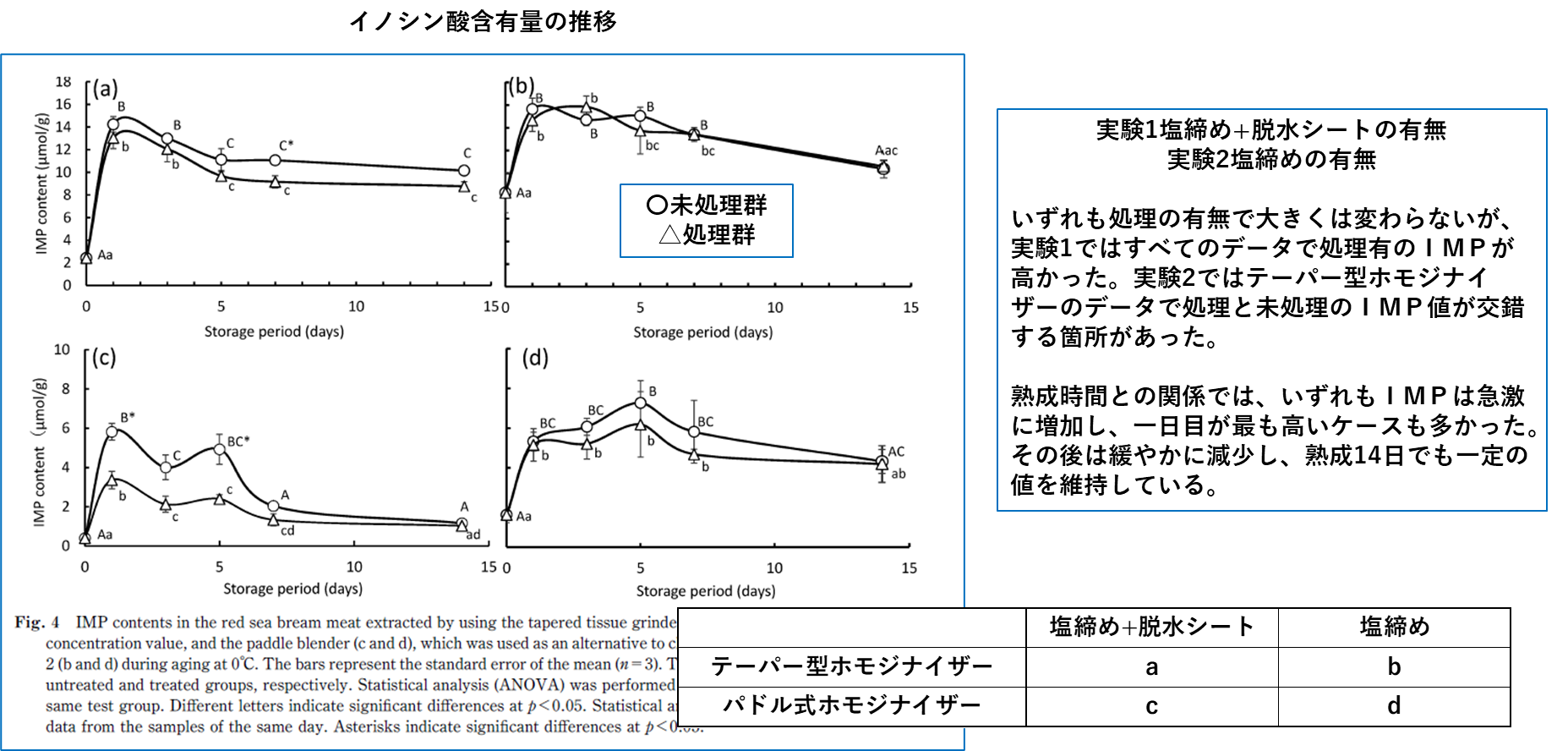

最後の文献です。マダイについて熟成中のイノシン酸量の経過時間変化を調べています。

この実験の主目的は塩締めと試料の処理と器具テーパー型ホモジナイザーとパドル型ホモジナイザーの差異を確認すること思われますが、全体的にみれば、塩締めと脱水シートの使用はイノシン酸維持に効果あり、試料採取器具としてはテーパー型ホモジナイザーの方が良好であるということになります。

2週間にわたりかなりのイノシン酸が保持されていますが、虚心坦懐に見ればイノシン酸の最大値は熟成1日目であり、イノシン酸量だけをみれば、長く熟成すべきではないと思われます。

ここまで6件の学術論文をみてきました。熟成時のイノシン酸および他のアミノ酸量について以下にまとめたいと思います。

1. 魚の種類によってATPからHxに至る分解過程の速さはかなり異なると思われる。文献1、文献4

2. 熟成時におけるIMP(イノシン酸)の生成は、魚の種類にもよるものの、ATPからIMPまでの分解過程は高速で進行し、比較的短期(熟成期間1日前後)にIMPが最大値に達しその後緩やかに減少するケースが多い。文献1,文献3、文献5、文献6

3. イノシン酸以外の遊離アミノ酸量は、熟成時間とともに増加する傾向にあるが、うま味への影響については必ずしも明らかではない。文献3

4. 魚介類と言ってもATPの分解過程はさまざまであり、魚は主にIMP経由であるが、タコやイカではAdR(アデノシン)経路が主である。二枚貝、巻貝類、甲殻類およびホヤ類はその中間的な経由をとる。 文献2

なお魚の処理方法の影響はさほど大きくないのではないかという印象でした。文献数が少なく十分ではありませんが、今回の調査はこれまでとします。