かんとこうブログ

2025.10.15

北川進博士の業績について・・若干の紹介

今年のノーベル化学賞は、MOF:金属有機構造体(Metal–Organic Frameworks) の研究に対して北川進博士を含む3人の化学者に贈られることになりました。連日報道されているので、業績の概要はすでに理解されているとは思いますが、化学者のはしくれとしては蛇足気味ではありますが、すこしだけ書かせていただこうかと思っています。

最初はあちこちからネタを拾って解説じみたものを書こうと思いましたが、すでにChem Station(下記接続先)で詳細でわかりやすい解説が公開されていました。こちらを読んでいただく方がよほど時間の無駄がないと思います。MOFの詳細を知りたい方は是非こちらをご覧ください。

2025年ノーベル化学賞は、「新しいタイプの結晶構造ーMOFの開発」へ | Chem-Station (ケムステ)

上記サイトでは、今回受賞された3人についてそれぞれの業績も詳しく解説しているのですが、北川博士の業績に関する説明がとても興味深く感じられました。以下引用します。

自然界の原理として「真空は嫌われる」――つまり、空間があるとそこに何かが入り込もうとする――ため、空洞を保ったまま安定な固体を得ることは当時きわめて難しかったのです。そこで北川博士は建築における「ほぞとほぞ穴」のように、金属イオンと有機配位子が噛み合う構造を設計するという新しい発想で新しい構造体を報告しました。」

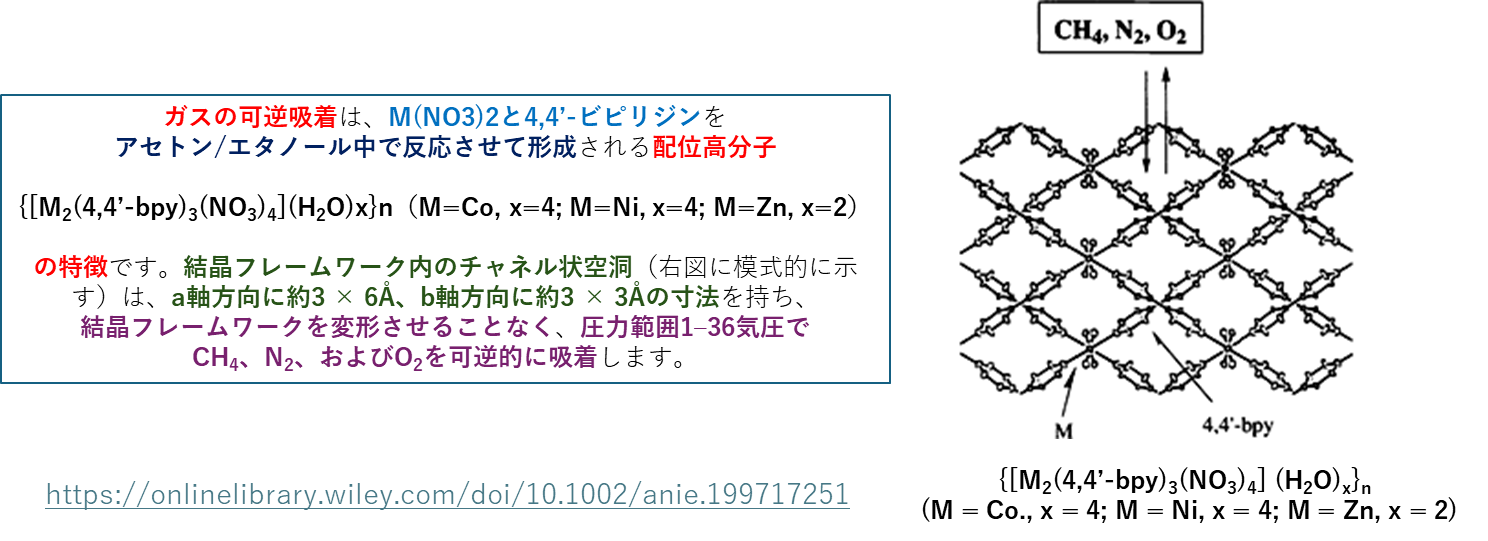

そしてその代表的論文として以下の図が引用されています。

Kondo, M.; Yoshitomi, T.; Matsuzaka, H.; Kitagawa, S.; Seki, K. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1997, 36, 1725–1727. DOI: 10.1002/anie.199717251

詳しいことはともかく、試みの意図は見るだけで伝わってくるような気がします。上記表題の末尾をクリックしたところ、この論文の要約が出てきました。より具体的な化学構造がわかりましたので、下にご紹介します。

正直なところ意外に単純な構造で驚きました。金属の硝酸塩をビピリジン配位子が繋いでいるだけです。金属の種類や配位子を変えることでチャンネル構造を自在に変えるこができるというのもすばらしいところだと思います。そしてこの配位高分子は、広い圧力範囲において、メタン、窒素、酸素を可逆的に吸着できると説明されています。

となると今や人類にとって最大の課題ともいえる二酸化炭素問題で大活躍してくれそうな予感がします。この先の研究の進展に期待したいところです。