かんとこうブログ

2025.11.27

消費動向調査、景気ウオッチャー調査と給与額

久しぶりに消費動向調査と景気ウオッチャー調査を覗いてみました。(下記接続先)

消費動向調査 結果の概要(令和7年10月)

令和7年10月調査結果(抜粋):景気ウォッチャー調査 - 内閣府

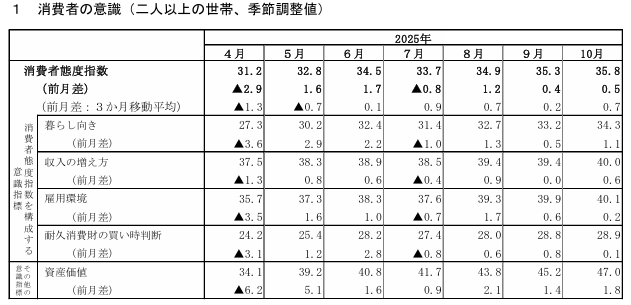

消費動向調査は、対象が消費者であり、その結果は下表のとおりで、ここ半年では概ね改善傾向です。

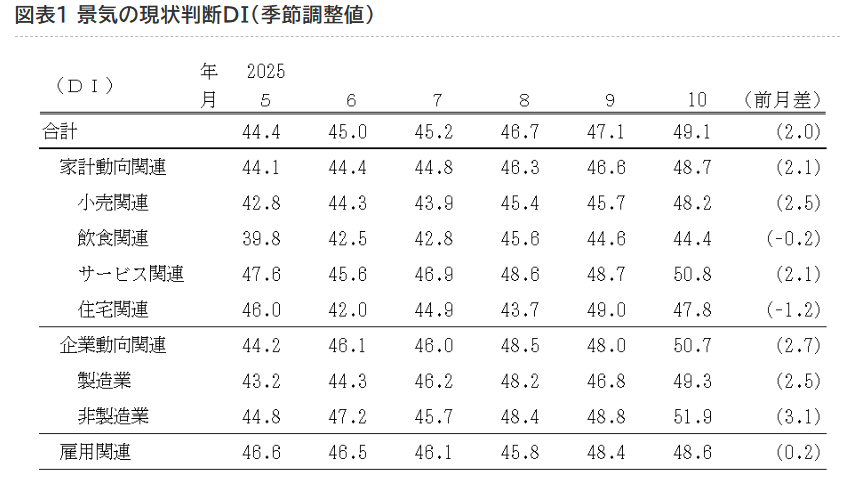

一方、景気ウオッチャー調査の方は、調査対象が生産したり販売する側であり、結果は下表のとおりです。ここ半年では連続的に改善傾向にあります。

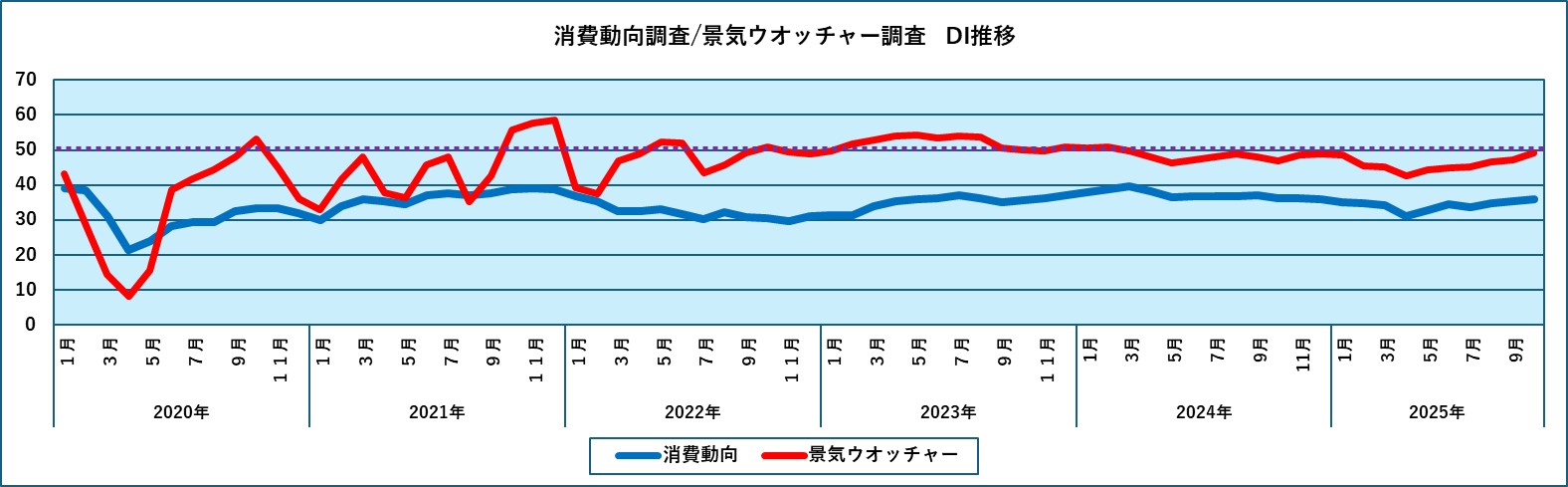

この二つの調査は、ほぼ同じ質問の形式で質問しており、良いと悪いが同じである場合には、ともにDI値(良いという答えから悪いという答えを差し引いたもの)は50になります。

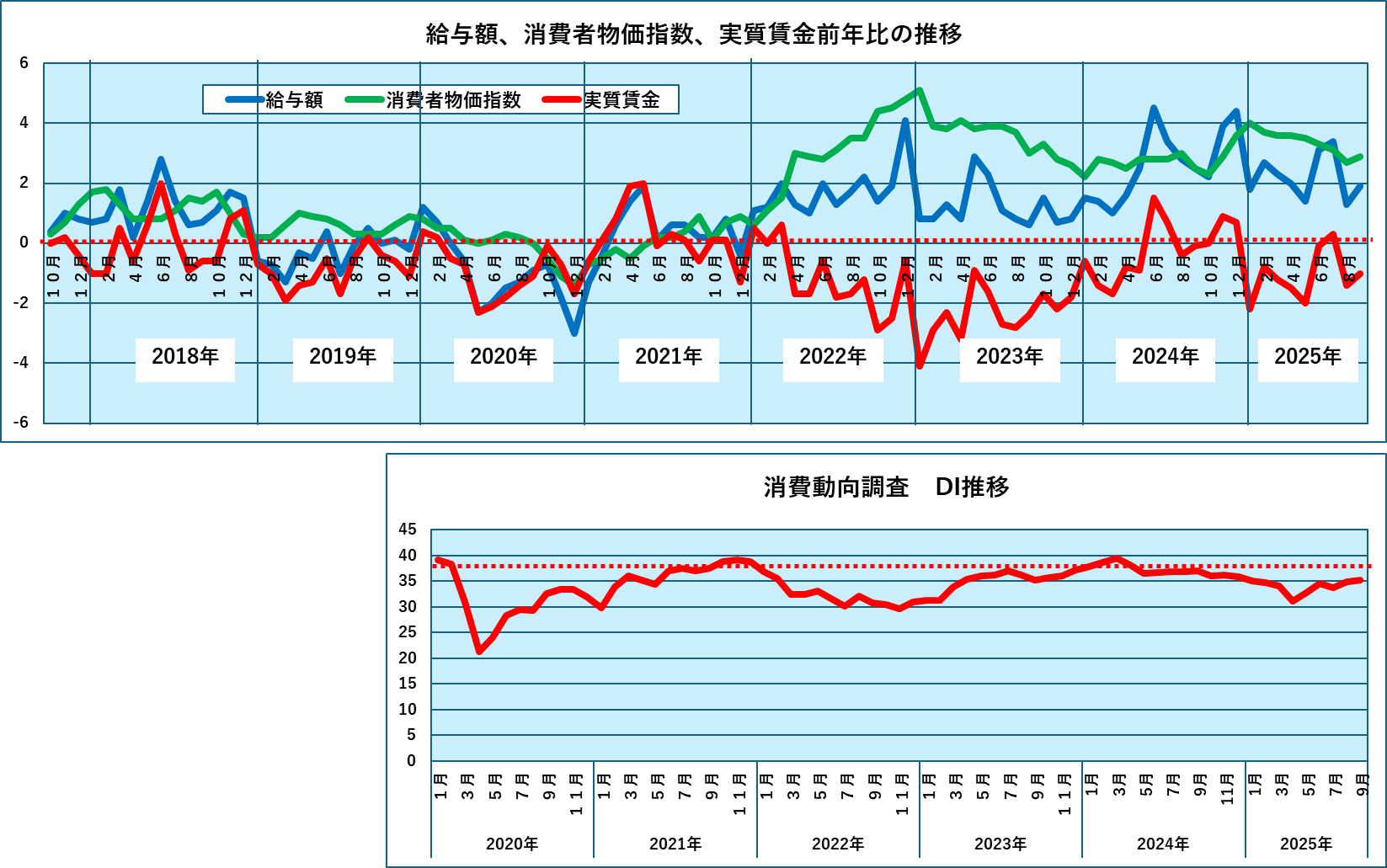

ここ6年近くのDI値を比較すると下図のようになります。傾向として、景気ウオッチャーのDI値が消費動向調査よりも10程高いのが常で、それは売る側と買う側の感覚の差であると私は考えています。

さてここでこうした景気動向を左右する要因が一体何なのか?ということについて考えてみました。景気がよいとは、ものが売れる、給料があがる、収入が増える、暮らし向きがよくなる・・というようなことになるのでしょうか?

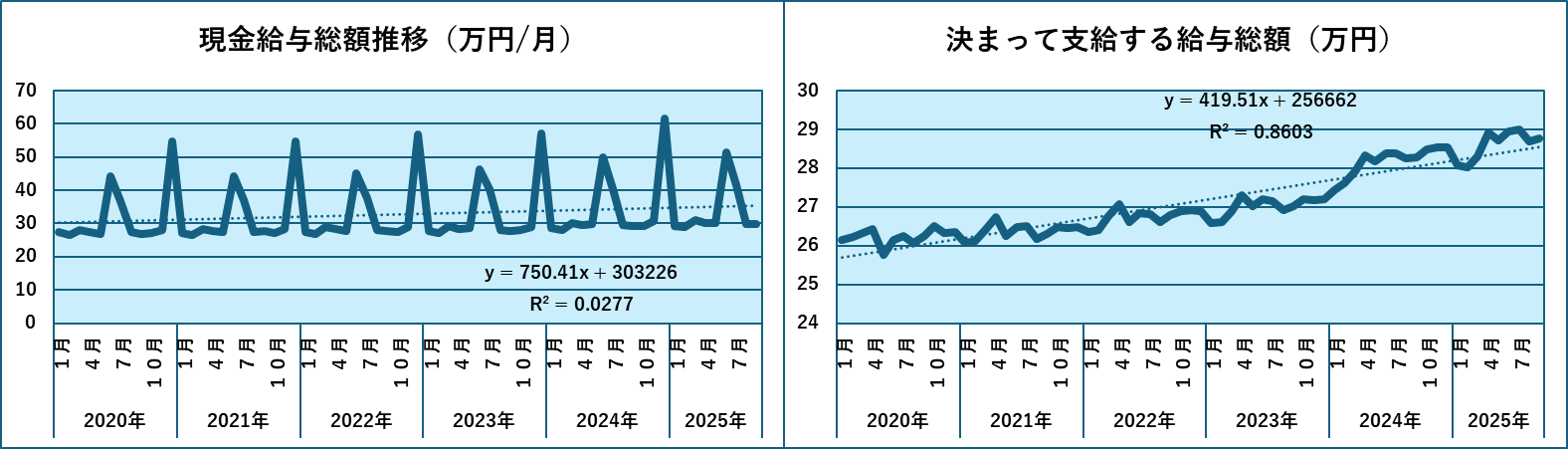

一方で毎月の給与については、先週の月曜日にご紹介したように、実質賃金が今年に入り連続してマイナスとなっていますが、その数値はあくまで前年比であり絶対値ではありませんでしたので、実際の給与額の推移を調べてみました。

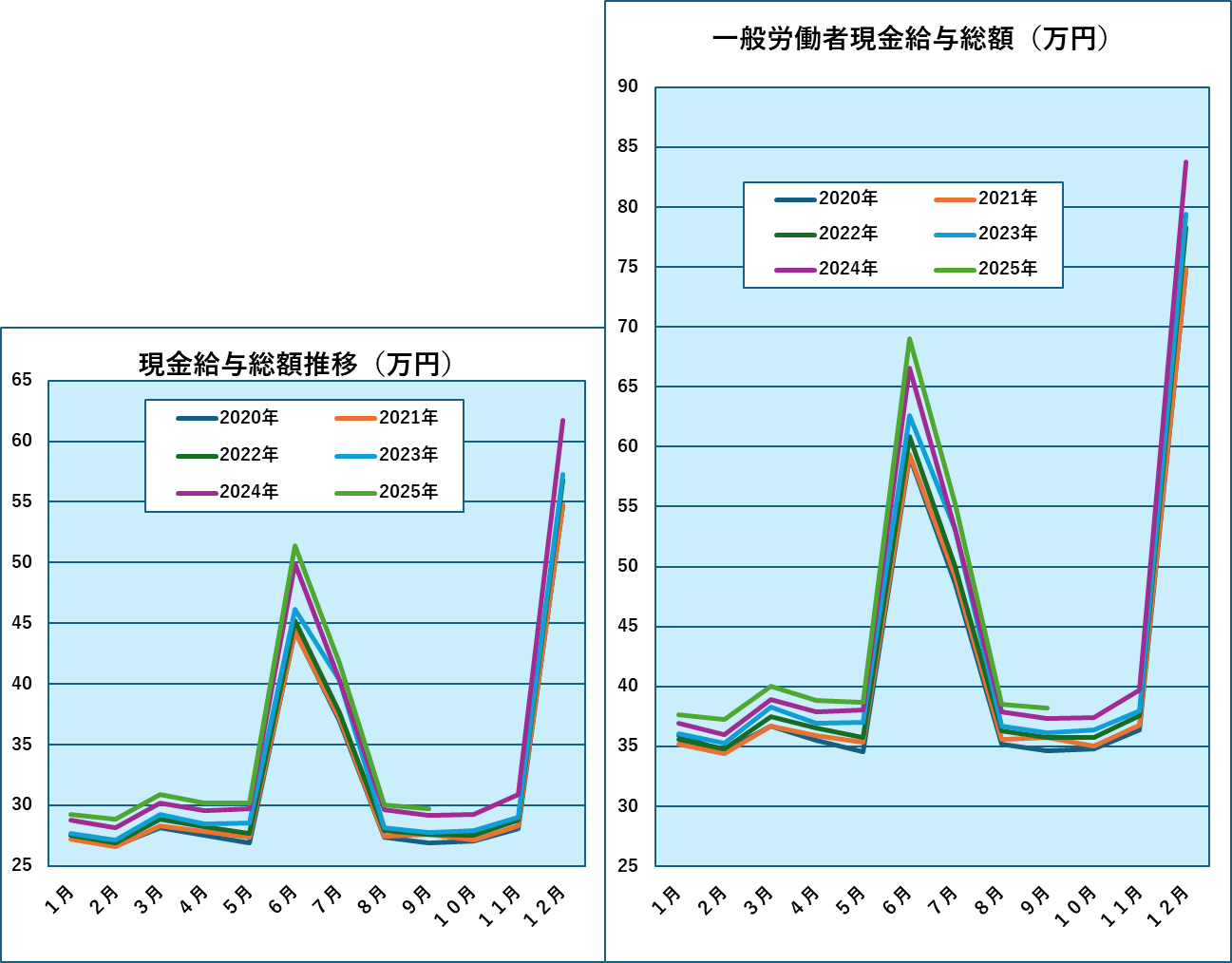

厚労省の「毎月勤労統計調査」では、毎月の給与額として「現金給与総額」という数値があり、パートタイマーを含んだ労働者の5人以上の事業所に働く労働者の給与額として提示されています。ただしこれは、夏季と年末の賞与を含んだ額ですので、その推移は上左図のような形になり、一年に2回、6・7月と12月の大きなピークがあります。これで見る限り、「現金給与総額」は連続して上昇を続けているように見えます。

事実、賞与等を除いた「決まって支給する給与額」の推移(上右図)を見てもほぼ連続的に「決まって支給する給与額」は上昇し続けています。つまり給与額では消費動向を説明できないということになります。

ここでちょっと横道にそれますが、年間の給与額というのは月ごとに細かい凸凹があるのがわかり、この6年間の推移を重ね書きをしてみました。

左が「現金給与総額」、右がパートタイマーの方を除いた「一般労働者現金給与総額」です。よく見ていただくと毎年確実に小刻みに上昇をつづけていることがわかりますし、2023年と2024年の間隔が、他の間隔よりも大きい、すなわち賃上げが大きかったことがわかります。

さらに注意してみると、賞与支給月である6,7,12月を除いてみると、2月、5月、9月、10月が低い数値であり、1月、3月、11月が比較的低くなっています。理由はよくわかりませんが、出勤日数もひとつの要因のようにも思えます。

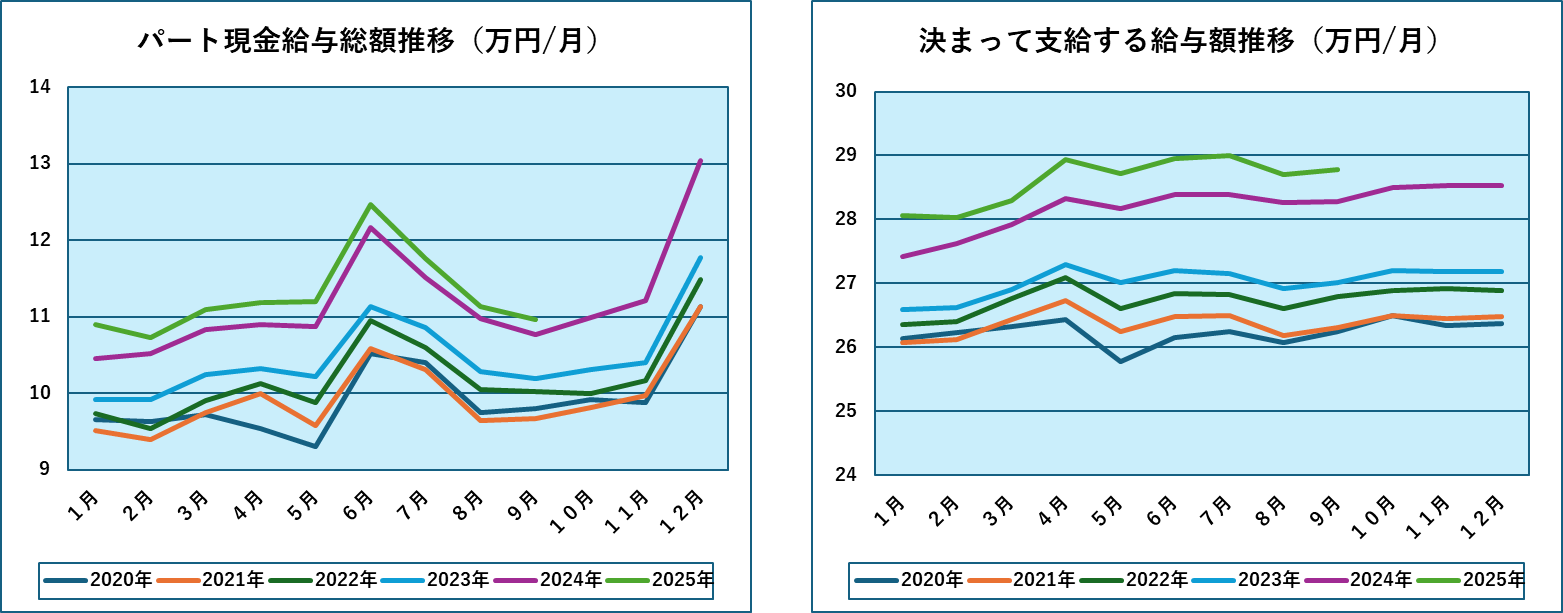

続けてパートの方の「現金給与総額」と全体の「決まって支給する給与総額」のグラフを示します。

この二つの図でば、賞与の割合が「小さい」か「ない」ので縦軸を細かくとることができ、年間の各月の額の多寡がよりはっきりと分かります。パートの場合には額は大きくはないながら賞与的なものが支払われてること、2020年と2021年では交絡した月があり、コロナ禍による混乱の影響と想像されます。

この2020年と2021年の一部交絡は右図の「決まって支給する給与額」でも認められます。また両者とも2023年と2024年の間隔が他よりも広く、2023年に大幅賃上げが行われたことが確認できます。

さんざん横道にそれてしまいましたが、最後に元にもどって申し上げれば、消費動向調査に大きな影響を与える給与の要因としては、支給額ではないということです。

それで消費動向に影響を及ぼす給与面の要因はというと下図をご覧ください。この図は先週ご紹介した「給与額、消費者物価指数、実質賃金の前年比の推移」と消費動向調査のDI値を並べたものです。上図の赤線である実質賃金の前年比と下図の赤線である消費動向調査のDI値の上下の動きが、おおよそ一致しているのではないかと思います。

これが事実とすれば、消費者は、給与の上昇から物価上昇分を差し引いた実質賃金が前年から増えたかどうかで景気を判断しているということになります。論理的には矛盾がないと思われます。