かんとこうブログ

2025.10.22

アレキサンドライトの秘密

アレキサンドライトという宝石があるということを一青窈の歌を聞くまで知りませんでした。昼と夜とで色を変えると聞くと俄然興味が沸き調べてみました。今日はアレキサンドライトについて調べたことをご紹介します。

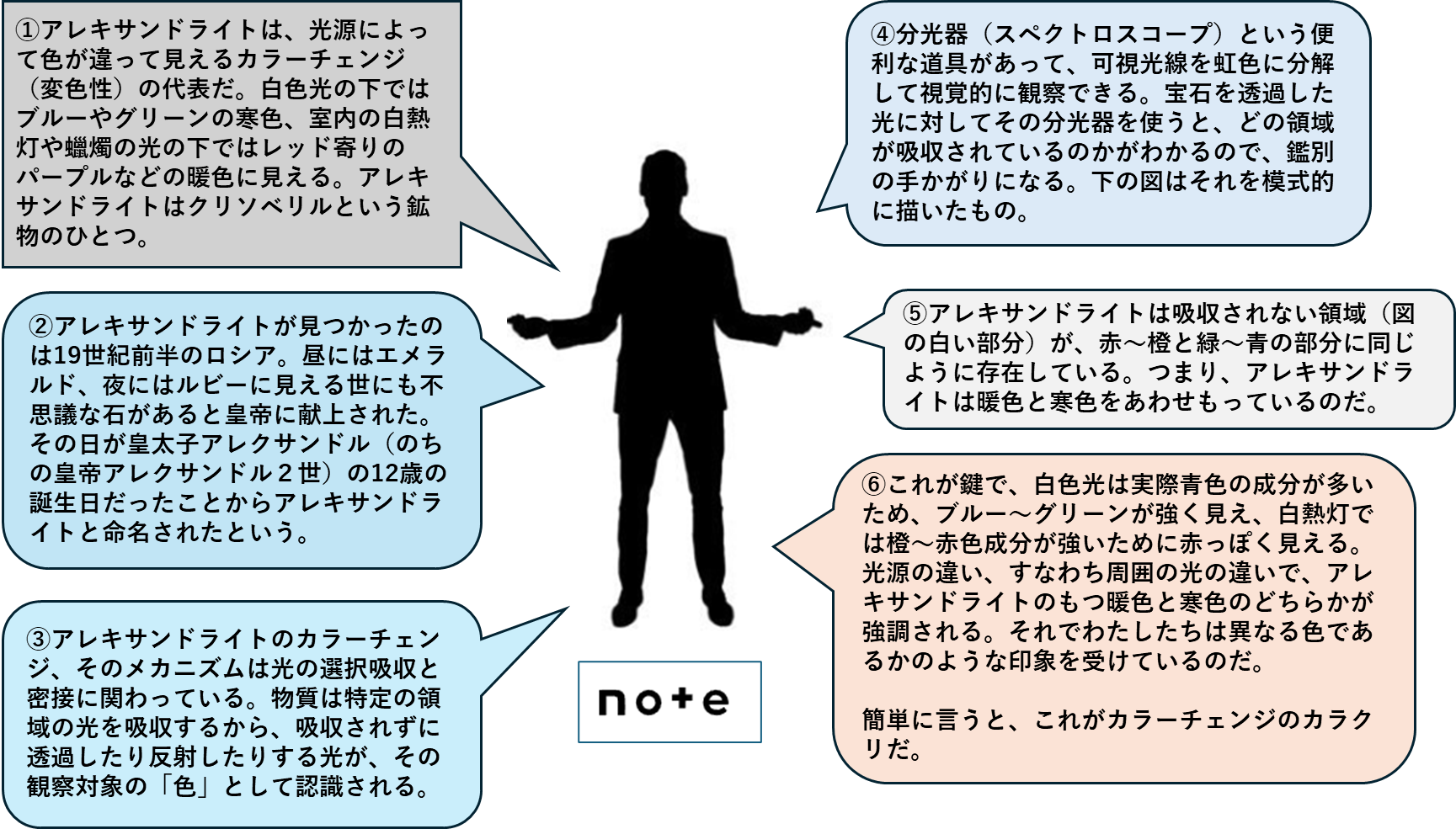

アレキサンドライト 同じ石だが光によって色が変わます(写真ウイキペディア)

アレキサンドライトは宝石ですので、ネットには数多くの記事が載っていましたが、ほとんどその事実を紹介するだけで、光の波長と吸収・反射の観点から説明したものは二つしか見当たりませんでした。そのうちのひとつである日本旗章学協会会長桂田祐介さんのサイト(下記URL)から、色が変化する現象の仕組みを引用させていただきます。

https://note.com/yusukeart/n/n95d0ae6d1518

順番に見ていきます。①ではアレキサンドライトはクリソベリルという鉱物のひとつです。この化学的な組成は後でまた詳しく説明します。②昼にはエメラルド、夜にはルビーに見えるというこの宝石、19世紀にロシアで発見され、皇帝に献上されたところ、たまたまその日が誕生日であった皇太子の名前が付けられたというのが名前の由来です。

③昼と夜とで色が変わるのは、光源が変わり光を構成する各波長の光の割合が異なるからです。そしてそもそも塗料関係者であればよく理解しているように、物体の色とは光が物体にあたると表面で吸収、反射、透過がおき、反射された光がその物体の色として認識されます。

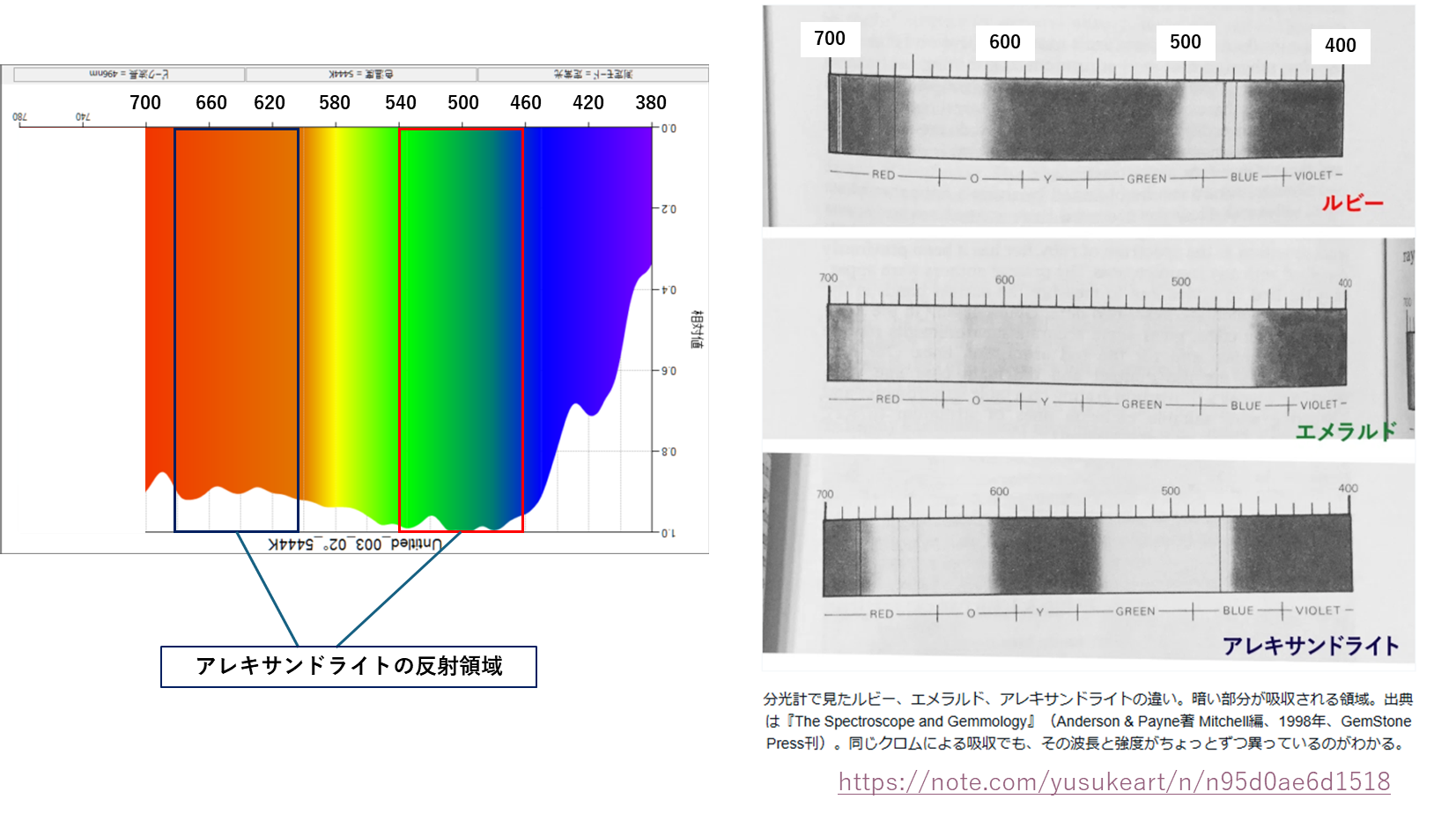

④宝石の鑑定にもこうした光の吸収特性が使用されており、分光器によってどの波長が吸収されているのかを測定することができます。分光器で測定した実際の宝石の吸収チャートを下図に示します。

⑤チャートの白い部分は吸収されていないことを示しており、アレキサンドライトは二つの強い吸収されない領域があります。波長の短い方の領域は460nm~540nnm、長い方の領域は600nm~680nmであり、それぞれ青から緑、橙から赤色に相当しています。一方、540nm~600は強い吸収帯であり、色としては黄色を中心とした光が強く吸収されています。

⑥この二つの吸収されない領域の光が色として認識されるため、この二つの領域の光の強度によって色の見え方が変わってきます。太陽の光はこの二つの領域の光のうち青や緑の成分が多く含まれていますが、電球色などでは逆に橙や赤の成分が多く含まれているために太陽光で見るのとは違う色に見えるというわけです。

これがアレキサンドライトが昼はブルーやグリーン、夜は橙から赤に見える理由です。

実は別なサイト(下記URL)でもこの現象を説明してくれていましたのでそちらもご紹介したいと思います。

https://www.istone.org/alexandrite.html

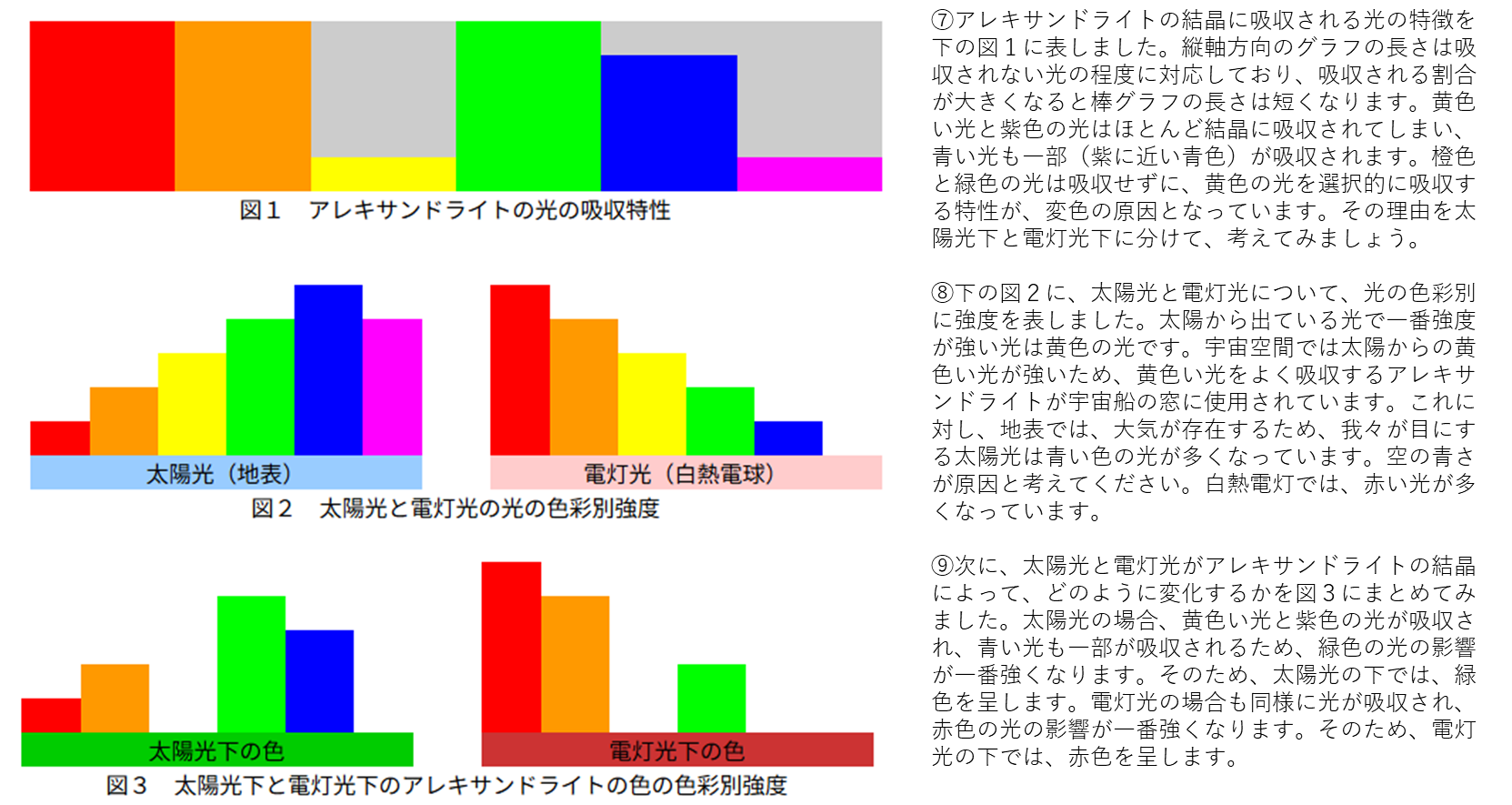

ここでは太陽光の可視光の波長領域を6つの色に代用して説明しています。6色は波長の短い方から、紫、青、緑、黄、橙、赤です。

⑦可視光のうち、紫と黄色はアレキサンドライトにほとんど吸収されてしまいます。また青はわずかに吸収されますが、緑、橙、赤は吸収されません。(図1)昼と夜とで変色するのはこの黄色の特異的な吸収によります。

⑧太陽光と白熱光の各色成分の割合を示しています。太陽光は地表では青い成分が多く、白熱灯では赤い成分が多くなっています。(図2)

⑨太陽光と白熱灯のそれぞれの色成分からアレキサンドライトに吸収される黄色と紫を除き、さらに青を少しだけ減らすとそれぞれ昼と夜のアレキサンドライトの色(図3)になります。すなわち昼は青~緑、夜は橙~赤に見えるというわけです。

どうでしょうか?波長の話をださなくても十分理解できそうです。

ところで先ほど「昼と夜とで変色するのはこの黄色の特異的な吸収によります。」と書きました。分光器による吸収チャートのエメラルドとアレキサンドライトを比べてもらうと、アレキサンドライトにある540nm~600nmの吸収帯がエメラルドにはありません。この理由は次のように説明されています。

アレキサンドライトの主な組成はベリリウムとアルミニウムの酸化鉱物、Al2BeO4 または BeAl2O4です。しかし実際には、結晶構造中のアルミニウムが鉄やクロムに小規模に置き換わっています。アルミニウムがクロムに置換されていることによって、可視光スペクトルの黄色領域の狭い波長領域(520 - 620 nm)に強い吸光を示すようになります。(ウイキペディア:一部改変)

すなわちアレキサンドライトの変色は部分的に置き換わったクロムによるバンドギャップの変化であるということです。なおエメラルドの組成は、ベリリウムとアルミニウムとケイ素の酸化鉱物でアレキサンドライトに似ていますが、こうした変色は起きません。