かんとこうブログ

2025.10.23

業種別民間給与額で最も高かった業種は?

10月19日の朝日新聞に、年間の給与(給与+賞与)の合計が1000万円を超えた人の割合が増加したという記事がありました。その原因はこのところの賃上げによるものとのことでしたが、業種別の平均給与も一緒に掲載されていました。データの出典は国税庁の民間給与実態統計調査令和6年度結果(下記URL)です。対象は民間の給与所得者です。

https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan/top.htm

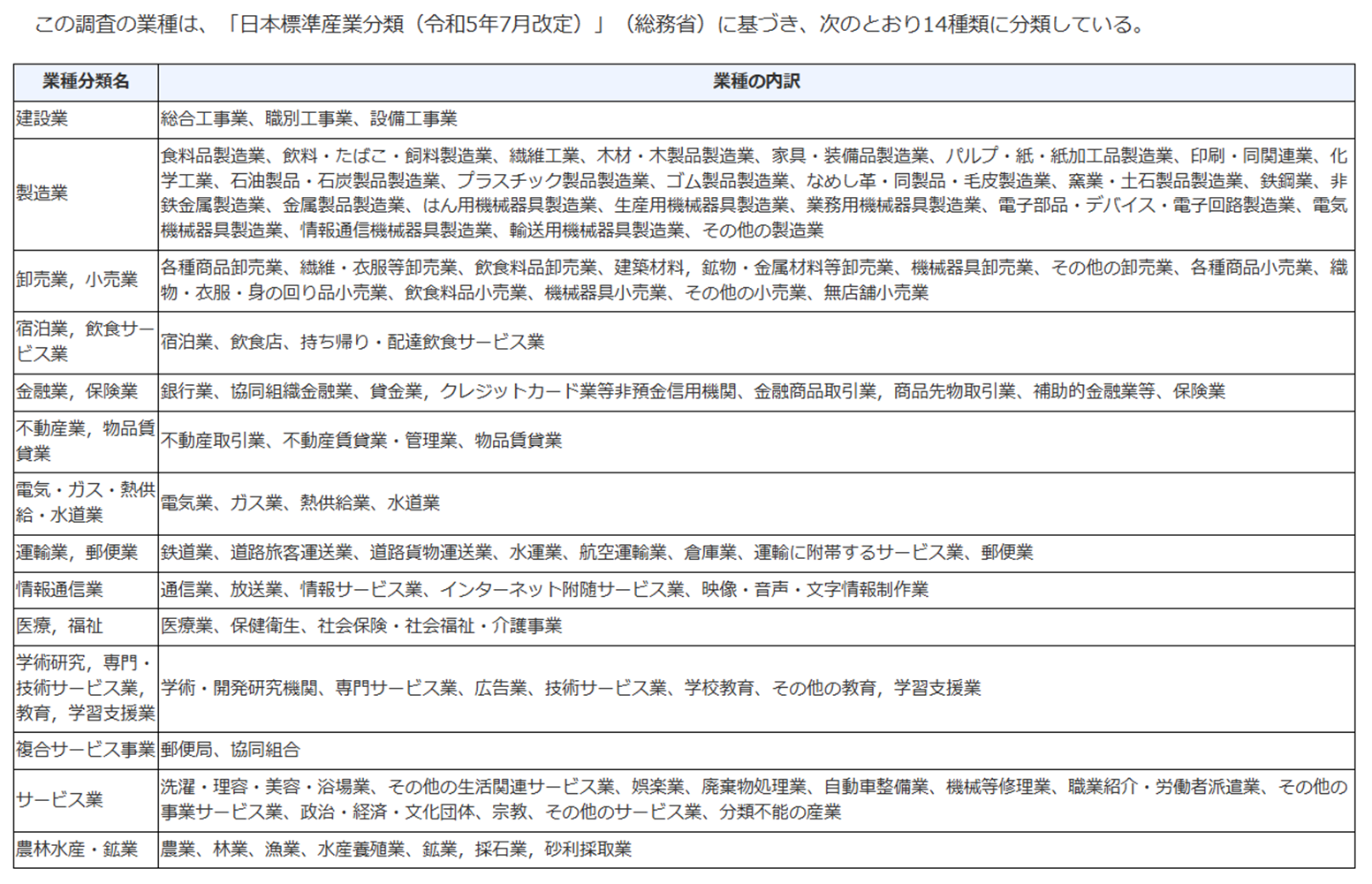

とここまでは特に驚くこともなかったのですが。そこには業種別の平均給与が載っており、予想外の業種が最高額だったため、ご紹介しようと思い立ちました。まずは、業種別従業員数と平均給与のグラフからご覧ください。

左図は従業員数、右図が平均給与(給与+賞与)です。左図の業種別の平均給与で最も高かったのが「電気・ガス・熱供給・水道業」でした。いわゆる社会インフラ事業なのですが、金融・保険を抑えて堂々のトップでした。新聞では、この業種は大規模企業が多いため平均給与が高いと解説されていました。確かに電気やガスと言えば確かに大企業が多いというイメージもありますが、一方で、左図をみると業種別の従業員数でみると大変少なく全体で約21万人しかいません。なんだか従業員数が少ないようにも思いますが、社会インフラは公共事業で行われているケースもあり、民間企業対象であればそんなものかも思い、各業種の大規模企業の割合を調べてみることにしました。

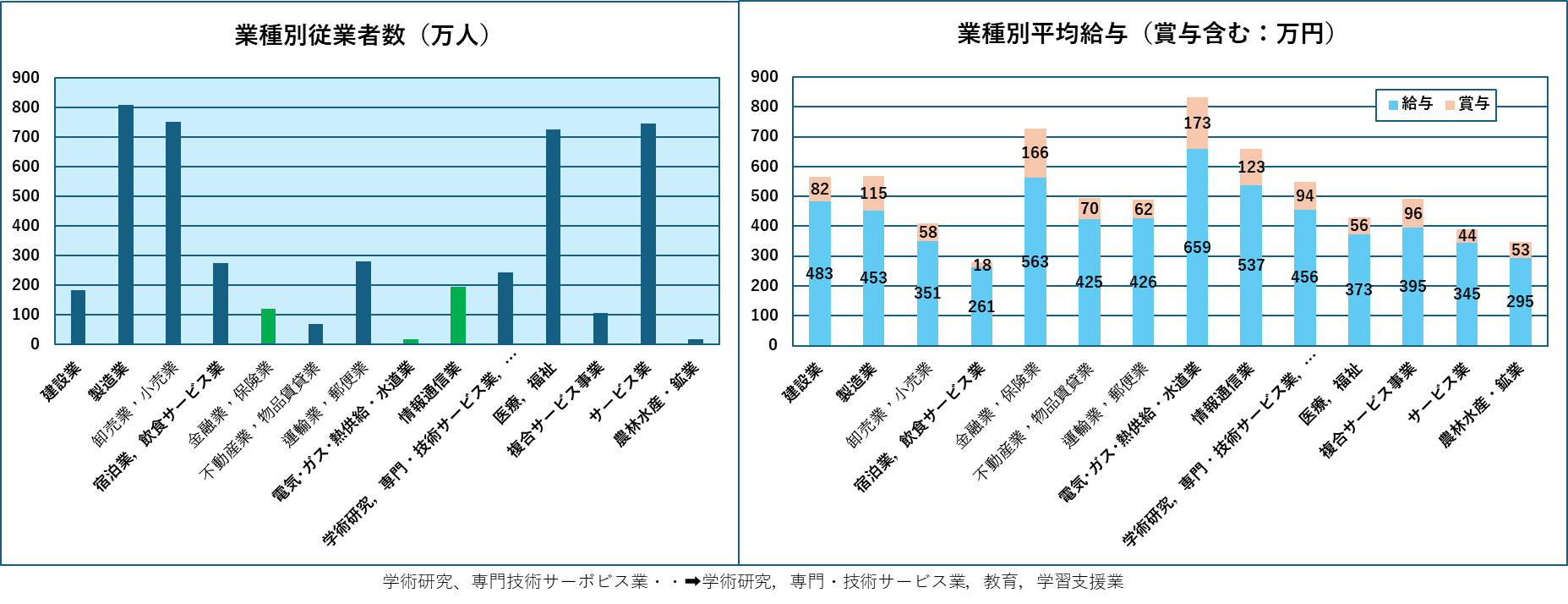

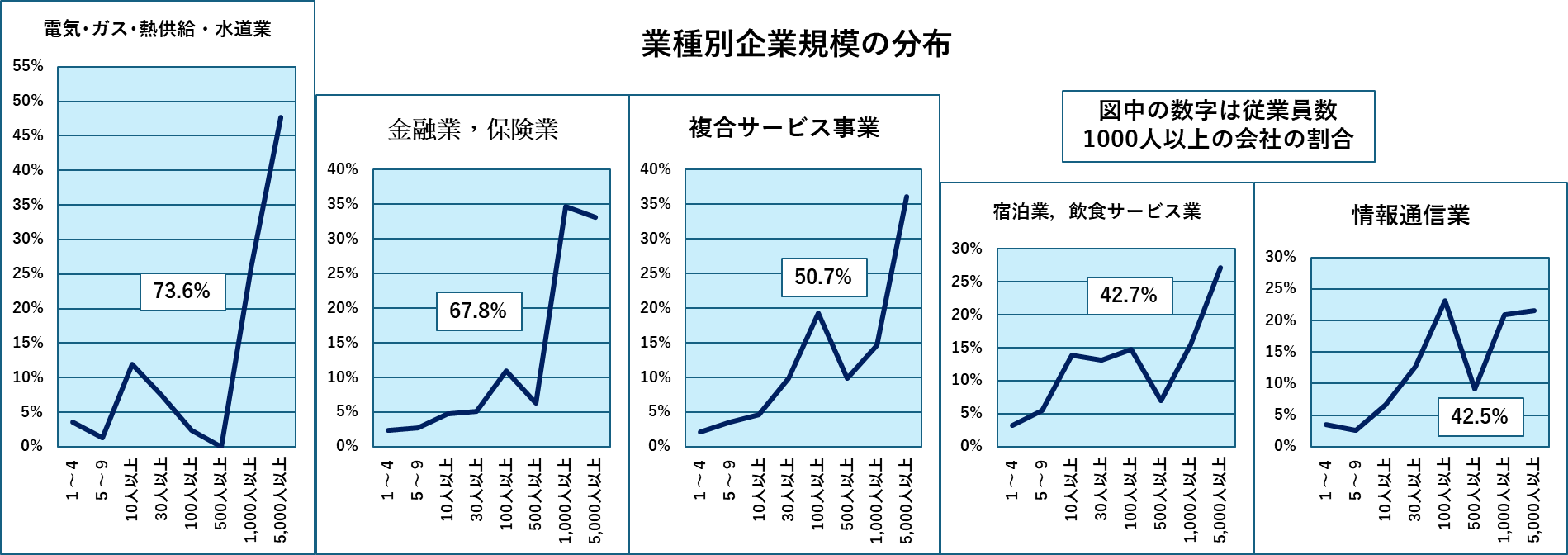

この民間給与実態統計調査は実に細かくいろいろなデータが載っており、企業規模別の従業員数も載っていました。区分された全14業種と全体の企業規模別内訳分布を示します。図中の数字は従業員数1000人以上の企業に勤める人の割合%です。

確かにこの14業種の中で、従業員数1000人以上の企業に勤めている人の割合が最も高かったのは確かに「電気・ガス、熱供給、水道業」で73.6%でした。全体ではこの割合が30.7%でしたので、「電気・ガス、熱供給、水道業」では大企業に勤める人の割合が2倍以上であることになります。

そのほかで、この図を描いてみて気づいたことは、中段の5枚のグラフがオ同じ形をしていることです。小企業から大企業に向かって従業員割合が増加していくのですが、なぜか500人~1000人のところで落ち込みます。これはそれなり理由があってのことだと思っていますが、推論の域をでませんのでここでは書きません。下段へいくと今度は大企業の比率が著しく小さくなります。医療・福祉、不動産・物品賃貸、建設、農林水産には大企業で働く人の割合が極めて低いようです。

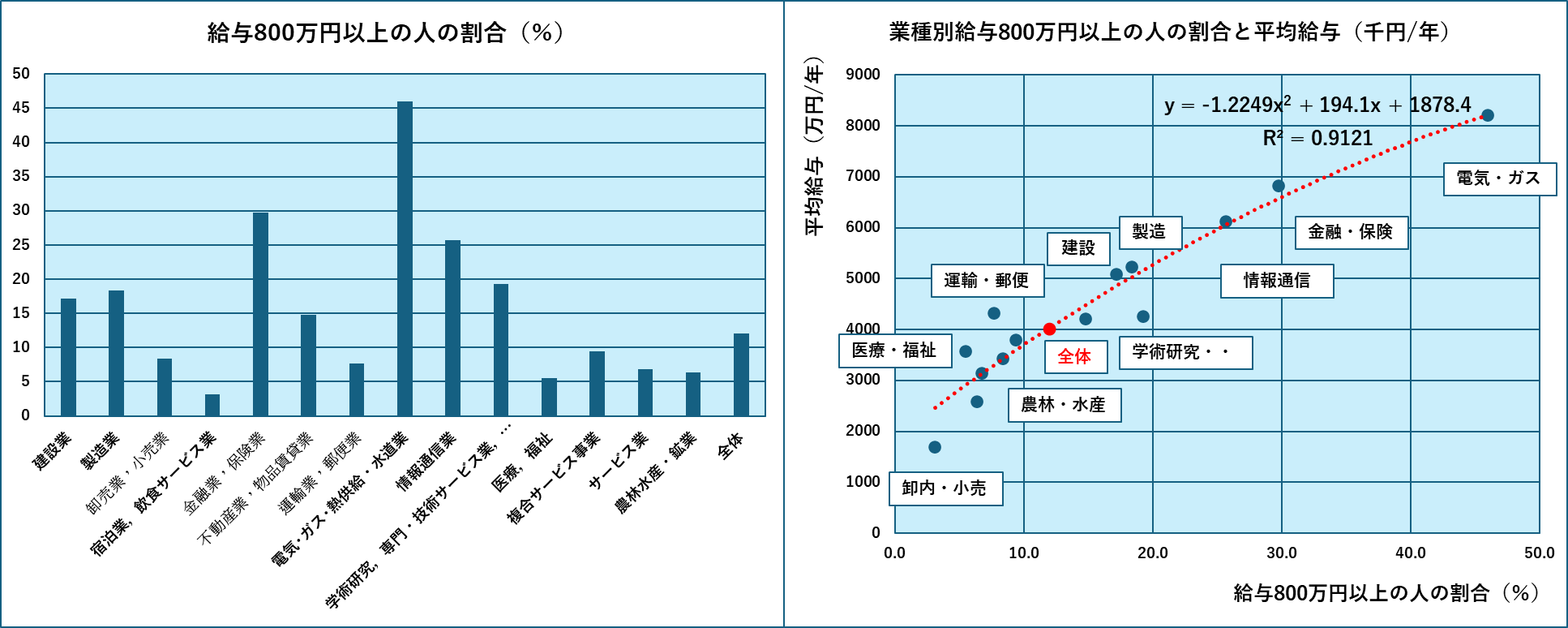

新聞記事においては、「電気・ガス、熱供給、水道業」の給与が高いことについての理由として、給与が1000万円/年以上の人の割合が28%と全業種の中で最も高かったと解析していました。給与が1000万円/年以上の人の割合はそれぞれの内訳から計算しないといけなかったため、データが提示されている800万円以上の人の割合をグラフ化してみました。(下左図)

すると「電気・ガス、熱供給、水道業」業種では800万円以上の人の割合が46%もあることがわかりました。新聞と同じように給与800万円以上の人の割合と平均給与の散布図を描いてみると、良い相関関係にあることが確認できました。当たり前と言えば当たり前ですが、正規分布の片側確率と平均値との関係とみればよいのでしょうか?

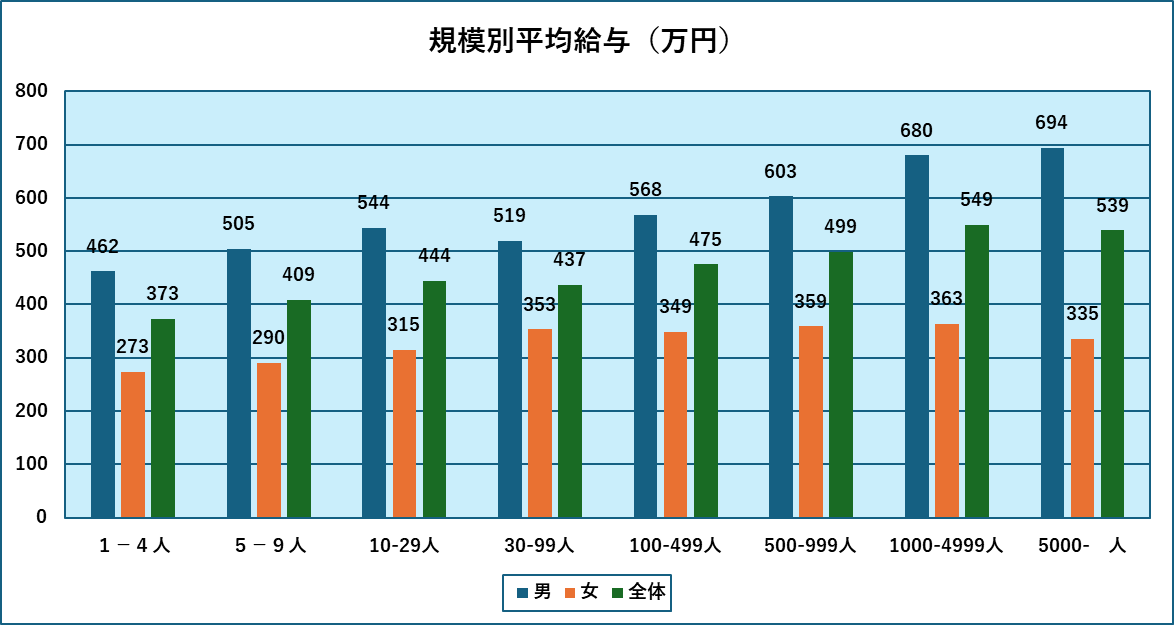

しかし、確かに「電気・ガス、熱供給、水道業」業種では給与水準が高いことは判りましたが、その理由が「大企業従業員の割が多い」というだけでは不十分です。なぜなら、「電気・ガス、熱供給、水道業」業種の平均給与832万円/年は下図の最も大きな企業(5000人以上)区分の平均給与を大きく上回っているからです。

これはあくまで推測ですが、「電気・ガス、熱供給、水道業」のインフラ事業において、管理維持は24時間体制で行われており、かなりの方が交代勤務をされているのではないかと想像されます。過去のデータを調べてみても、平均給与業種別では、「電気・ガス、熱供給、水道業」業種が常にトップでした。その背景には24時間勤務に従事されている方の割合が高いことがあげられるのではないかと思います。そして24時間365日インフラを守っていただいている皆様の給与が高いのはある意味当然であるとも思いました。果たしてこの推測はあたっているでしょうか?

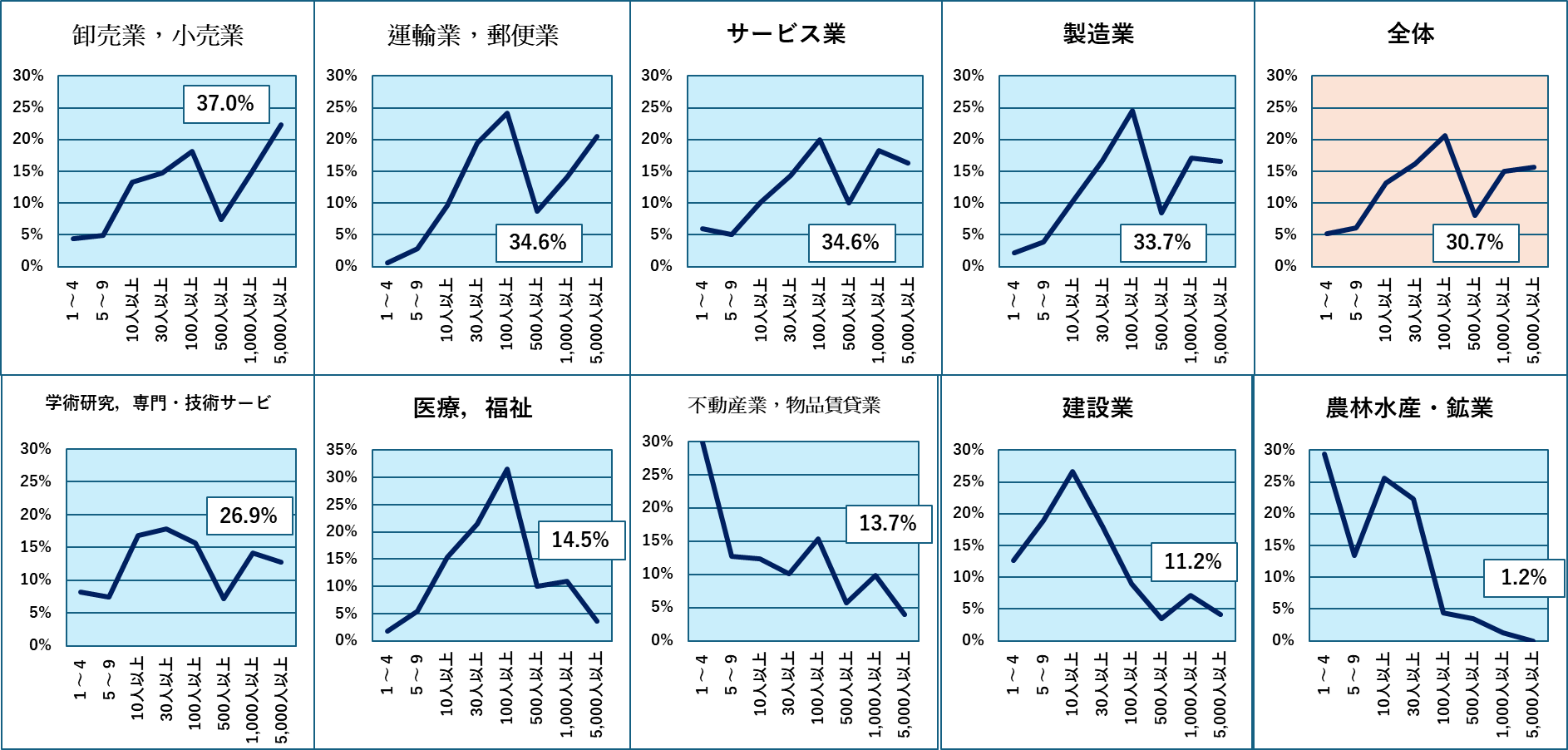

それぞれの業種の内訳は下表をご覧ください。