かんとこうブログ

2024.06.03

月で確認されたカンラン石が示唆するもの

先週、「会津大学などが、月面着陸した無人探査機「SLIM(スリム)」が撮影した岩石の画像を解析し、「カンラン石」の塊を見つけた。」と報じられました。ただし、テレビのニュースではあまり詳しくは説明してくれなかったので、このカンラン石の塊を見つけたことの意義を調べてみました。

最も詳しく報じていた日経新聞のサイトから概要を引用させてもらいます。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOSG270OR0X20C24A5000000/

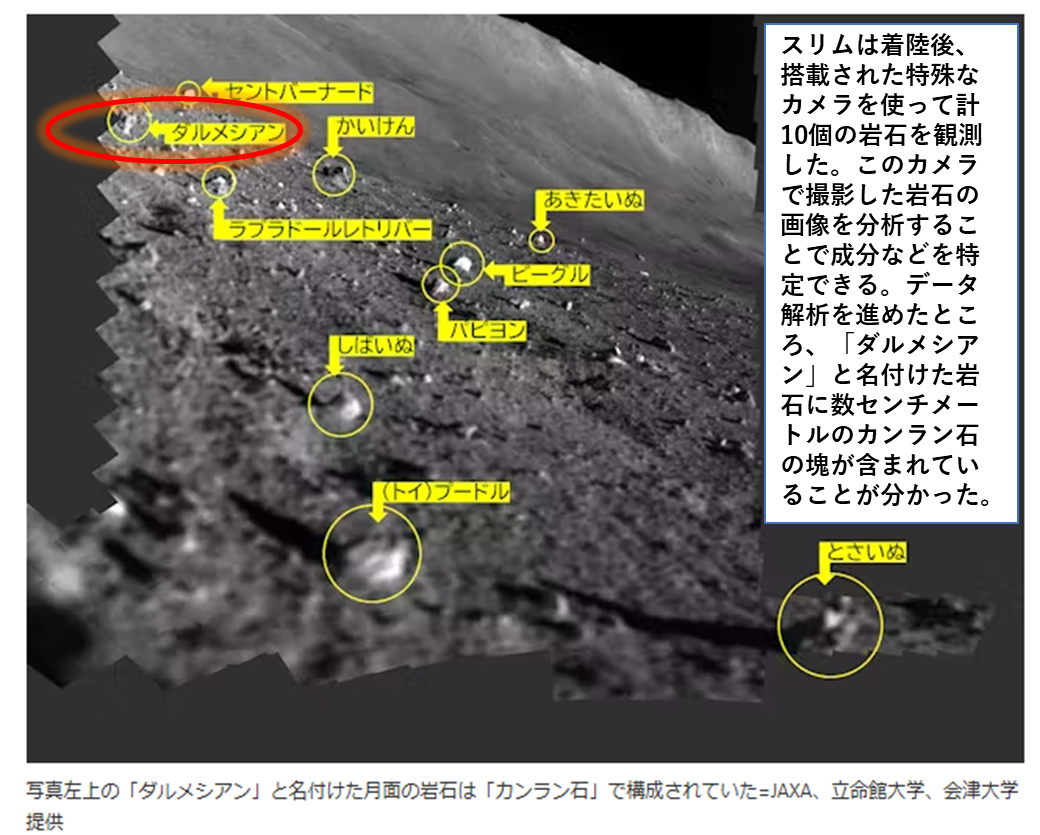

無人探査機「SLIM」はピンポイント着陸したことが画期的であると報じられていましたが、実はそもそもピンポイント着陸目的が、今回のカンラン石の確認にあったようです。上の写真は今回のSLIMが特殊カメラで撮影した10個の岩石の写真ですが、単なる写真ではなく特定波長を使用した成分分析であり、成分分析の結果からカンラン石の存在が確認されたというのが今回の報道内容です。そしてこのカンラン石の存在確認の意義については以下のように説明されています。

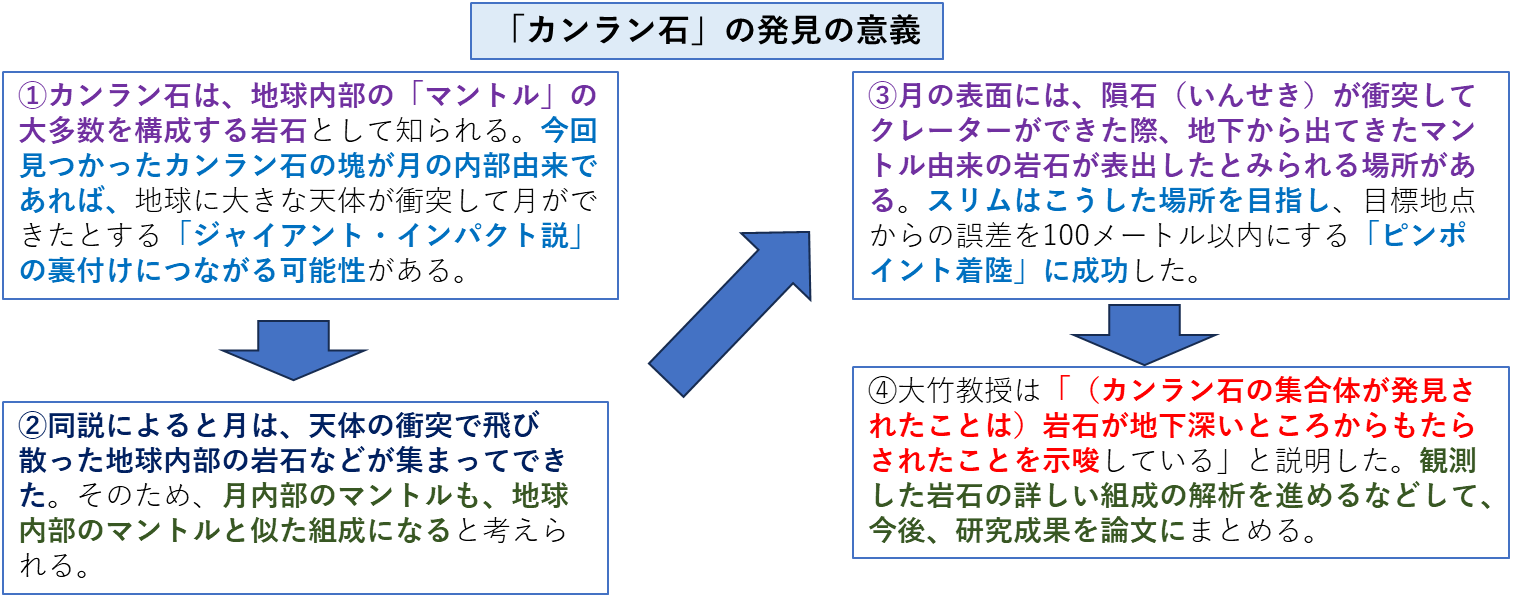

まずカンラン石がどのような石かというと地球内部のマントルの大部分を構成する岩石であり、もし今回のカンラン石が月の内部由来のものであるとすれば、月の誕生に関する有力説であるジャイアント・インパクト説(大きな隕石が地球に衝突し、飛び散った大きな破片が月となったとする説)の裏付けにつながると考えられているのです。

後述するように、月のカンラン石が存在する場所は特定されており、今回のSLIMの着陸場所もそうしたカンラン石の存在する場所を目指してピンポイント着陸を行ったとのことです。カンラン石が月の表面の特定の場所にしか存在していない理由は、月に隕石が衝突した際に月の内部のマントルが吹き出して固まったためではないかと考えられています。

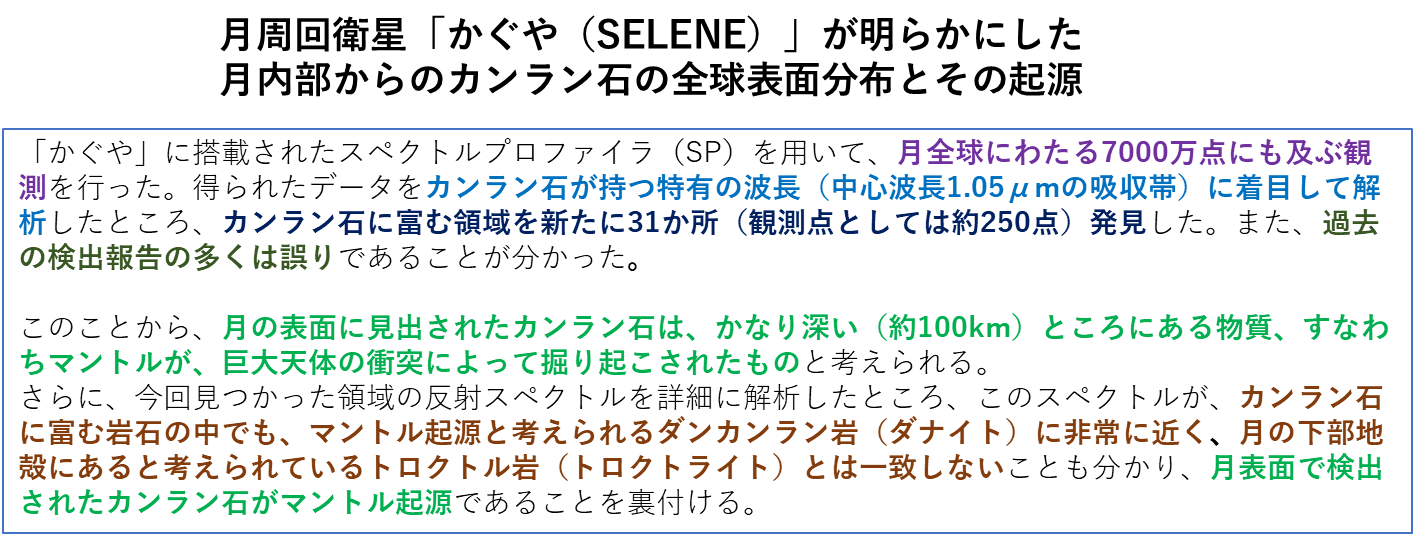

月の誕生に関する壮大なロマンの裏付けとなる発見ということですが、実は月のカンラン石については、2010年にJAXAからかなり詳しい記事が掲載されていました。月の周回衛星「かぐや」から特殊なカメラを用いて月表面のカンラン石の存在地点を発見したという内容です。(下記URL)

要約すると、月の周回人工衛星が特殊カメラを用いて月表面の7000万点を観測し、カンラン石を多く含む領域を31カ所発見したという内容です。ここでは一つ一つの石の成分としてではなく、カンラン石の特定波長の吸収の多い地点の発見という内容ですが、この時からすでにこうした地域でのカンラン石の存在は予測されており、それを今回のSLIMが実証したということになります。

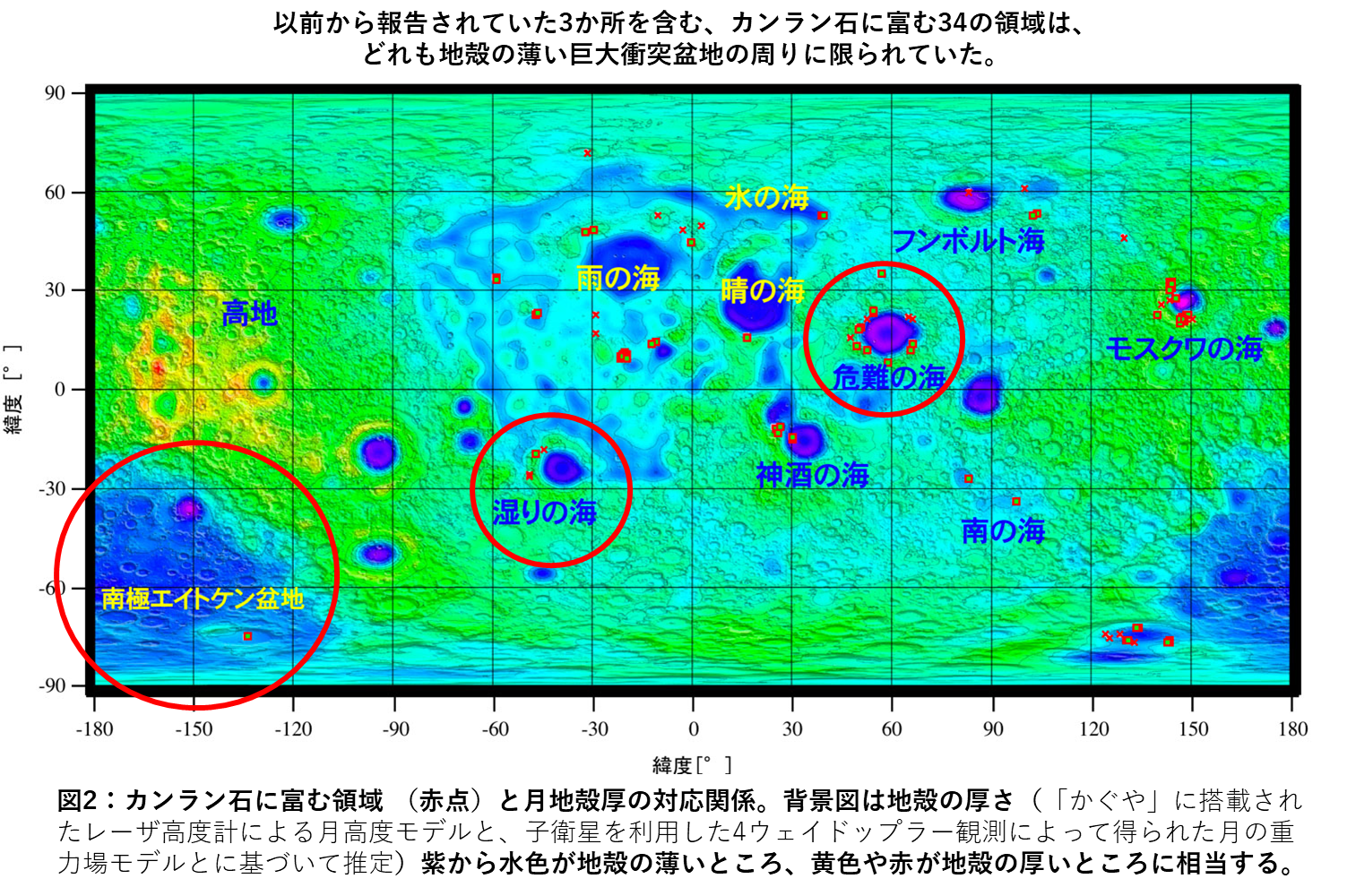

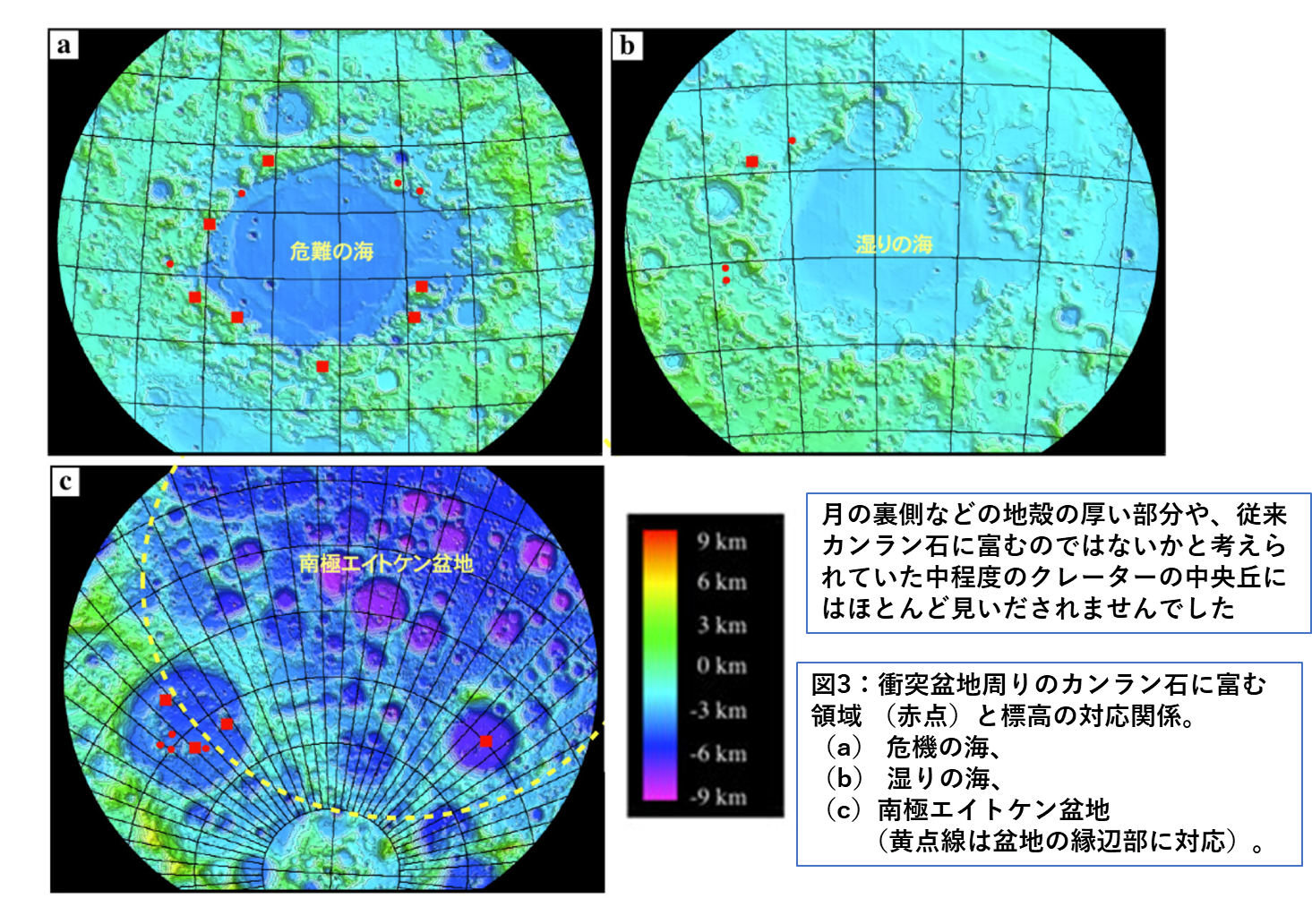

ちなみに月のどのような場所にカンラン石の吸収が見られたかというといずれも地殻の薄い巨大な隕石が衝突してできた盆地の周辺であったということです。(下図参照)

さらに図中赤丸で示した「危難の海」「湿りの海」「南極エイトゲン盆地」の拡大図を下に示します。

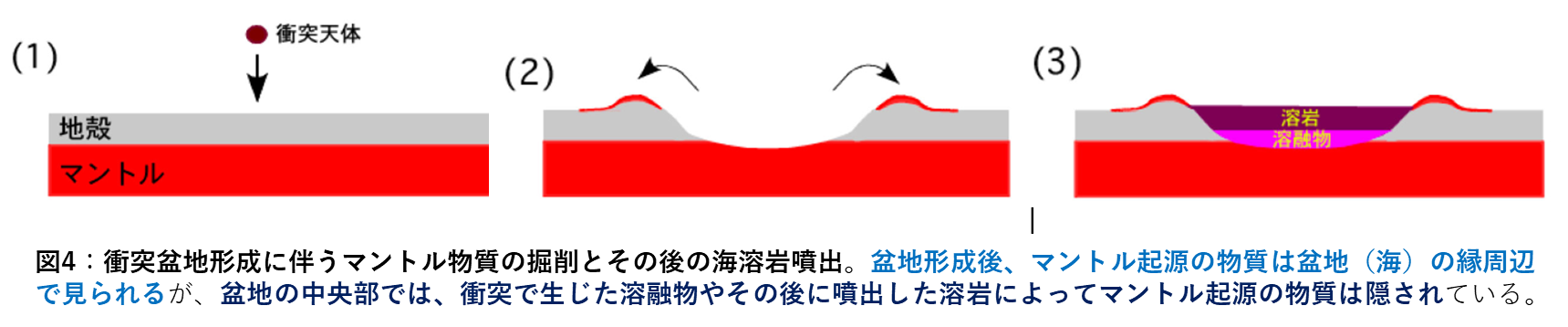

いずれも大きな隕石の衝突でできた盆地の周縁部にカンラン石の吸収が見られます。隕石の衝突により内部のマントルが放出されたと考えられますが、なぜ盆地の底面(海にあたる部分)にはカンラン石が存在しないのでしょうか?それについては以下のように考えられています。

より深く掘り起こされたであろう巨大衝突盆地の中央部でカンラン石が発見されなかった理由は、衝突による大規模な溶融で再びカンラン石が深部に沈んだことや、海の形成に伴い表面が玄武岩質の溶岩で埋め尽くされたことによると考えられているとのことでした。

以上が月の表面に存在するカンラン石に関する記述ですが、2010年のこうした発見をもとに、実際の石レベルの大きさのカンラン石の存在を確認するため、ピンポイント着陸を行い、見事に存在を確認したのですから、もう少し大きく報道されてもよかったのではないかと思わずにはいられませんでした。

(この原稿は6月1日に書きましたが、6月2日のサンデーモーニングでこのカンラン石のことが詳しく紹介されていました。)