かんとこうブログ

2024.06.20

海水魚と淡水魚を同じ水槽で飼育できる「好適環境水」の組成とは?

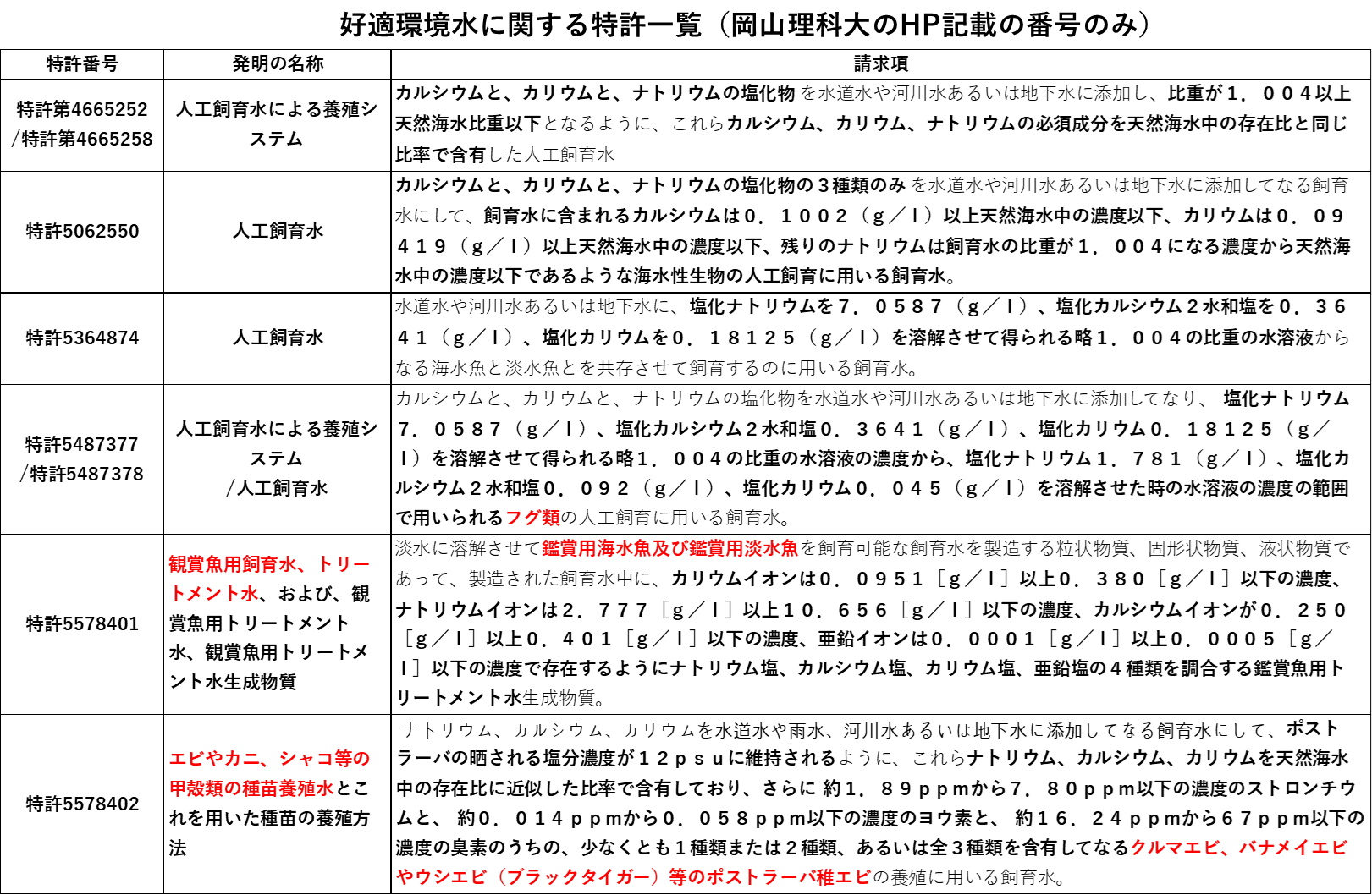

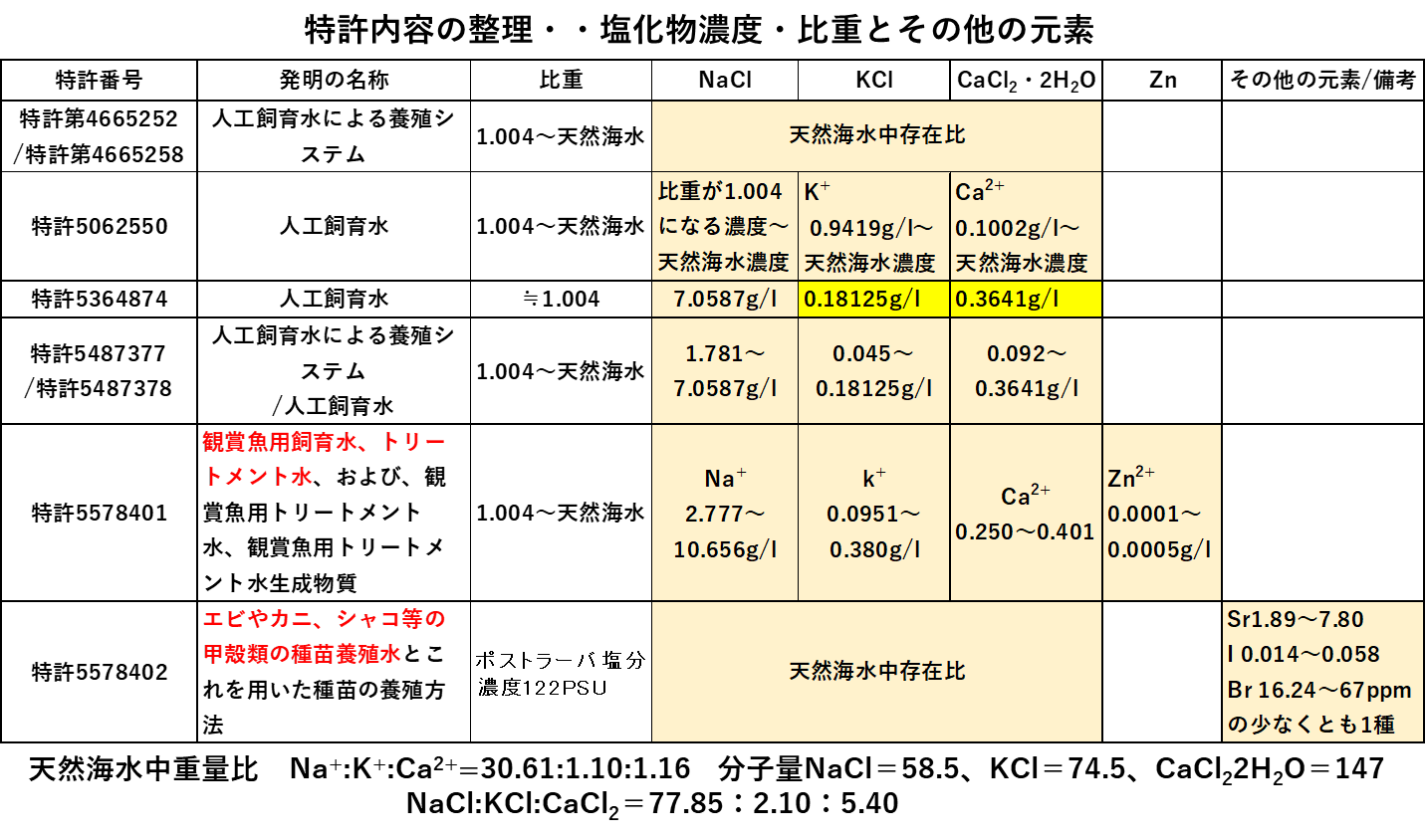

追記:2024年11月11日 一番下の表の好適環境水の組成表に2カ所誤りがあるとのご指摘をいただき、確かにその通りでしたので、訂正いたしました。訂正箇所は表の上から3段目の特許5364874号のKClとCaCl2の数値が逆になっていたことと、塩化カルシウムは2水塩としての数値であることでした。お詫びして訂正します。またご指摘いただきました鈴木様に感謝申し上げます。

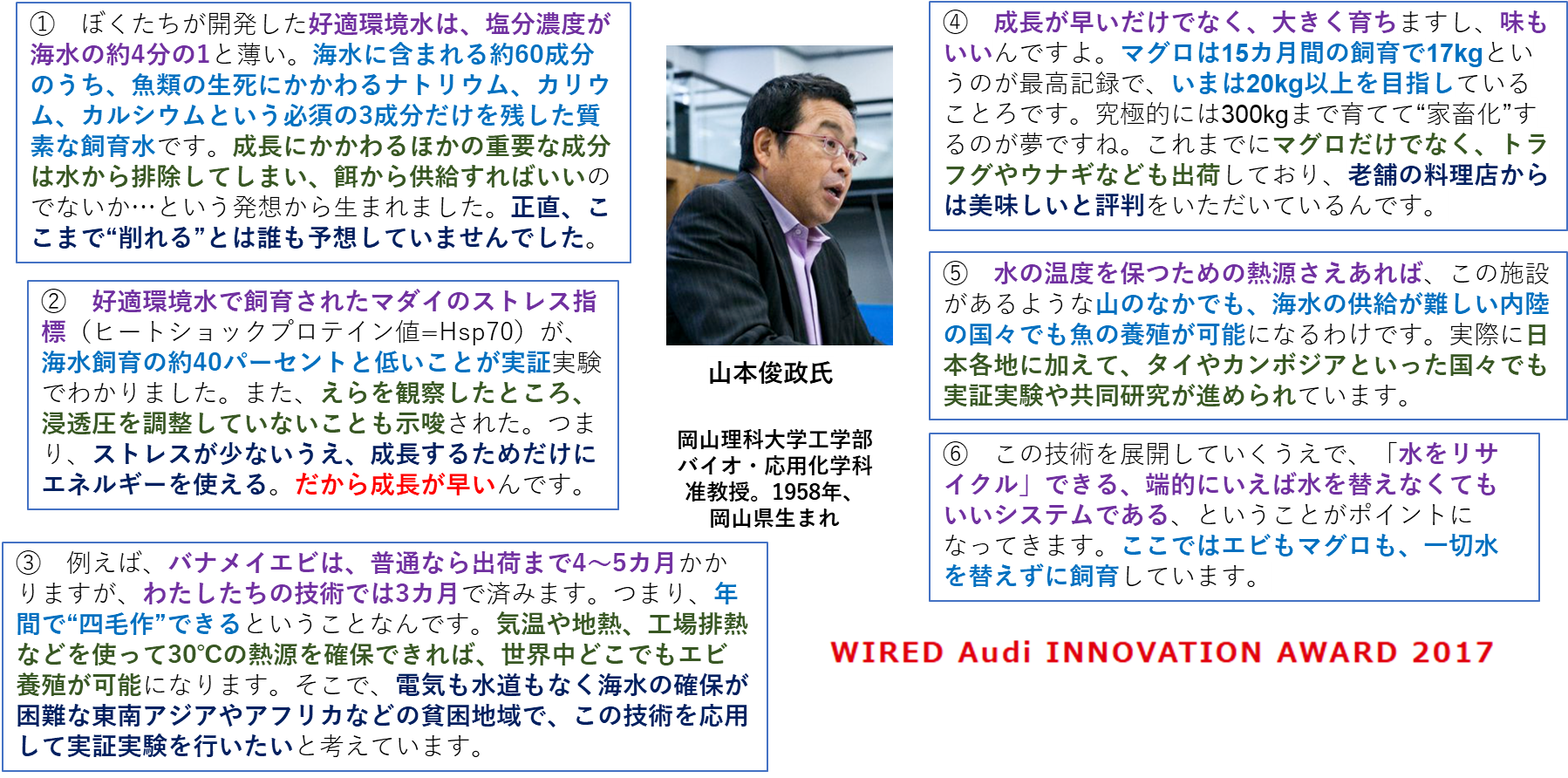

テレビの情報番組で「海水魚と淡水魚を一緒に飼える水槽」というのが紹介されていました。岡山理科大学(加計学園グループ)の山本俊政准教授が開発した「好適環境水」というのがいわゆる「魔法の水」であり、この好適環境水を使えば山の中でも海水魚の養殖ができ、しかも成長も海水中で養殖するよりも早いとのことでした。

そもそもなぜこのような好適環境水が生まれたか?ですが、これについては学生の一人がプランクトンを淡水で育てたいと試したところなぜかできてしまったことが発端だそうです。その後繰り返してみたところうまくいかず原因を探したところ、最初の成功例は洗浄が不十分で海水が混入していたことによるものであることが判り、これをもとに実験を繰り返し、好適な海水濃度を探しあてたそうです。その後は今度は魚を対象に養殖条件を確立していったとのことですが、その陰には非常に多くの実験が行われたことは想像に難くありません。

この好適環境水について以下のサイト(下記URL)に詳しく載っていましたので引用させていただきました。

https://wired.jp/waia/2017/27_toshimasa-yamamoto/

以下要約します。①海水には60種類以上の成分が含まれていますが、魚の生育に本当に必要なものはナトリウム、カリウム、カルシウムだけであり、成長に必要な他の成分は餌から摂取できることがわかりました。海水に比べると塩分濃度が約1/4なのです。②この必要成分だけの薄い海水で養殖すると魚のストレスが少なく成長が早いのです。③例としてバナエイエビは通常の4~5か月よりずっと早く3か月で出荷できます。この好適環境水を使うと30℃の熱源を確保するだけで世界中どこでも養殖が可能です。④成長が早いだけでなく大きくも育ちます。また味もよいと評判もいただいています。⑤どこでも養殖ができるので国内だけでなく東南アジアでも実証実験等が進められています、⑥さらに水も節約できます。この岡山理大の養殖場では水を一切代えずに養殖をしています。

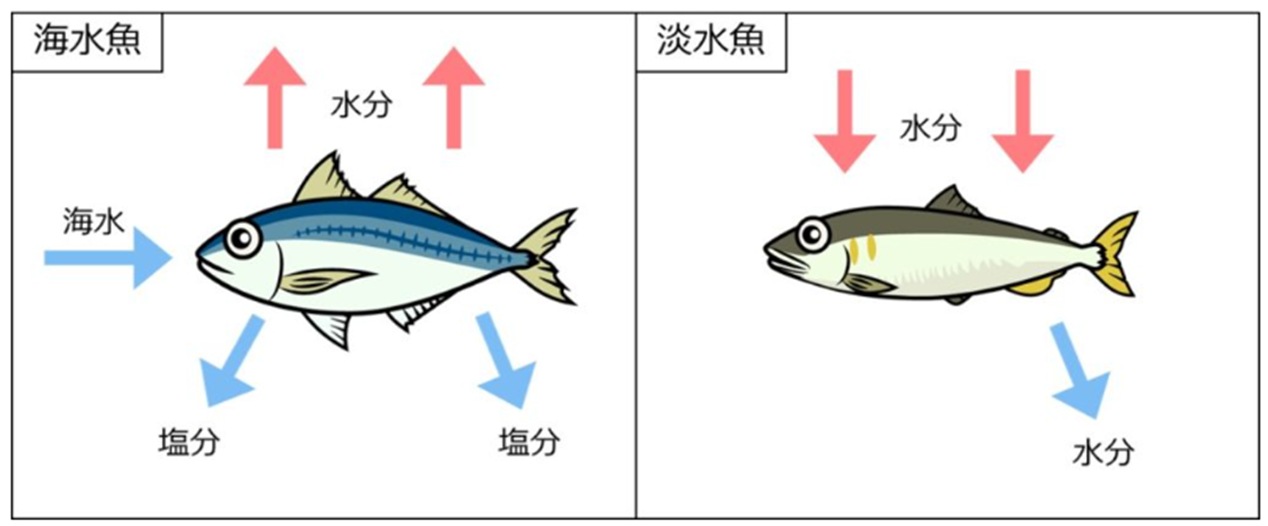

ここで少しだけ海水魚と淡水魚の差異について説明をしたいと思います。これがわかるとなぜこの好適環境水で養殖をすると魚がストレスを感じず成長が早いのかが理解できると思われます。下記接続先から引用させていただきました。

【浸透圧調整】なぜ海水魚は川で、淡水魚は海で生きられないのか (totocle.com)

説明は以下です。わかりやすいのでそのまま引用させてもらいました。「海水魚はエラを使って塩分のみを対外に排出し、水分のみを取り込む機能を備えています。加えて、エラで排出しきれなかった塩分を少量の尿として体外に排出する機能もあり、この二つを使って塩分過多にならないようにしています。

コメント

• カルシウムとカリウムの量が逆です。

• カルシウムは2水和物で原子量は147.01です。

- 2024.11.10 06:15

- 鈴木