かんとこうブログ

2025.04.10

中小企業の労働事情その2・・コストアップに対する販売価格への転嫁状況

今週は急遽トランプ関税についての記事を掲載してきましたが、本日は先週金曜日に続き、中小企業団体中央会の令和6年度の調査結果です。調査の概要については先週金曜日のブログをご参照ください。

今日はこのコストアップの中、中小企業がアップしたコストを販売価格へ転嫁したのかをご紹介したいと思います。

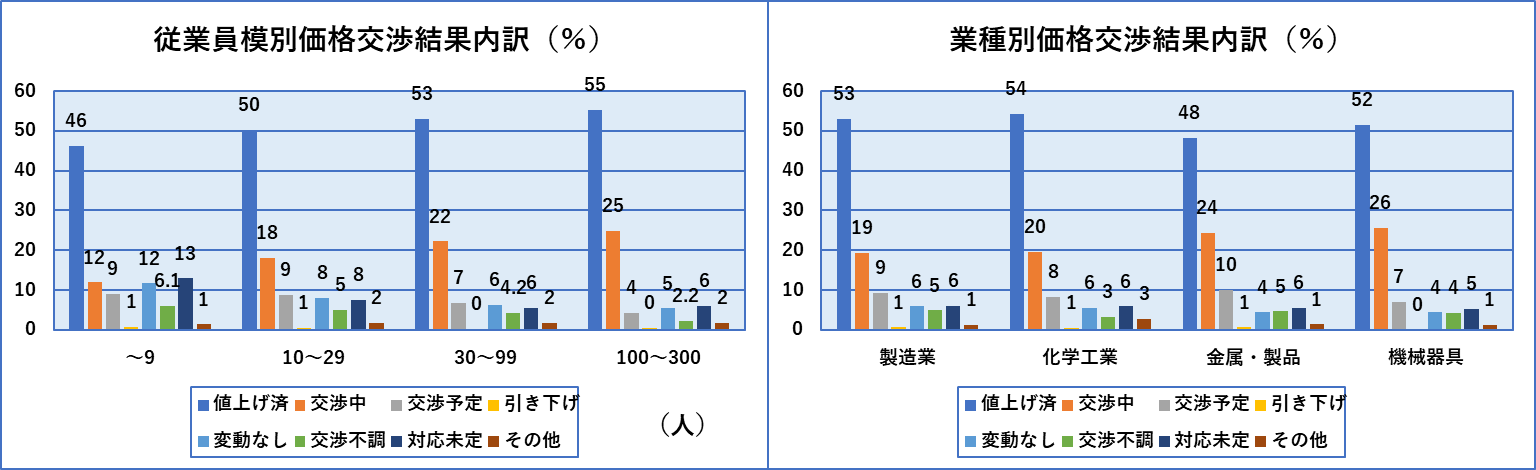

最初はそもそも価格交渉を行ったのか?そして価格転嫁させてもらったのか?ということです。全体では価格転嫁を実現した49.9%、値上げ交渉中17.4%、これから交渉を行うが8.1%でここまでで75.3%と約3/4が価格転嫁をすでに行った、または交渉を行う予定です。そのほか、未定が8.8%、交渉不成立5.0%、コストの影響なし(交渉なし)8.7%、などとなっています。すなわち半数がすでに値上げを行っており、25%が値上げ交渉中または予定そして5%が交渉不成立ということでした。これらを従業員数規模別と業種別にみてみたいと思います。

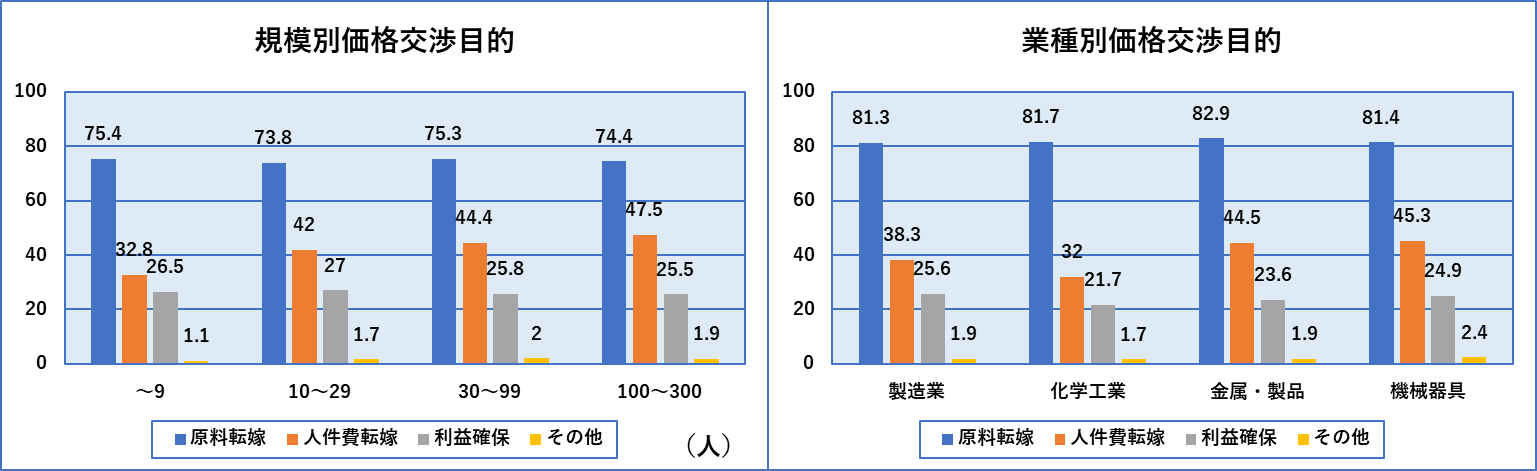

上の左右両図からあまり大きな差は認められません。従業員規模別ではやはり規模が大きいほど値上げを行った、あるいは交渉中の割合が高くなっていることはいますが、さほど大きな差とも思えません。業種別はさらに差が認めにくい状況でした。値上げ交渉に関しては、従業員規模別、業種別の差は大きくないようで、次のどのコストアップ要因に対して値上げをしたのかという設問に対しても似たような回答状況です。

面白いのは規模別と業種別の平均レベルが異なっており、業種別の方が全体に原料転嫁の回答が高く、人件費転嫁の割合が低い傾向にあります。これは、例えば非製造業に比べると原価における原材料費の割合が高く、人件費の割合が低いことによると思われます。また、いずれも傾向としては、規模が大きいほど値上げした割合が高くなっています。

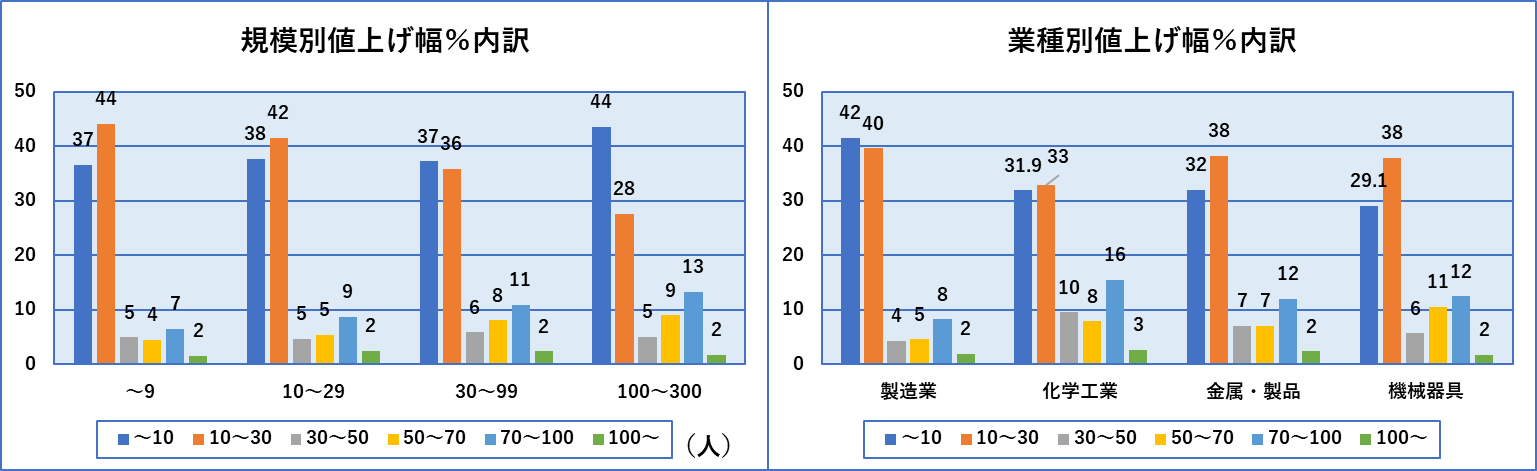

次に、コストアップに対しどの程度値上げしたのか?という点についての回答です。コストアップ分の何%を値上げしたのかいうことですが、いずれも控えめで30%未満が過半数を占めています。

中にはコストアップ分に同額以上の値上げを行った会社も存在しています。

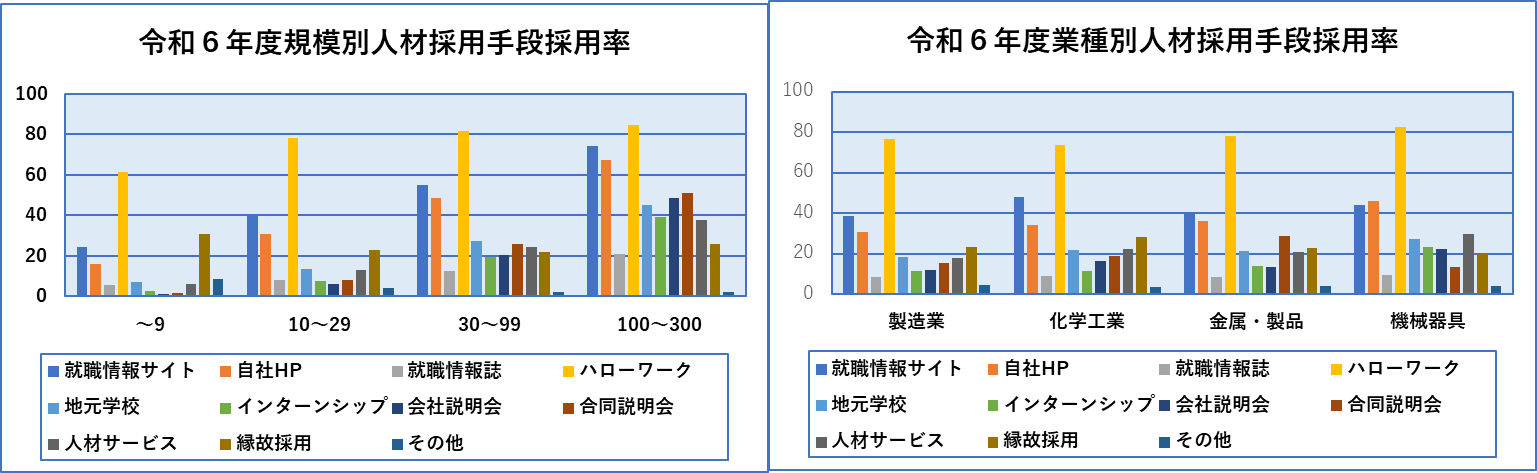

次はがらりと対象がかわり、人材を採用するためにどんな方法をしようしているか?です。

右の業種別の方はあまり差はありませんが、従業員規模別では規模が大きくなるほど多種多様な採用手法が採用されていることがわかります。そして規模や業種を問わず、最も使用されているのがハローワークであり、ダントツのトップの地位にあります。

従業員を引き止めるためにどんなことを行っているのか?というグラフです。これも業種別で大きな差はありませんが、規模別ではやはり規模が大きい方が多様な施策を行っているようです。全体としてはワークライフバランス、給与引き上げ、資格取得援助、などが広く用いられるようです。

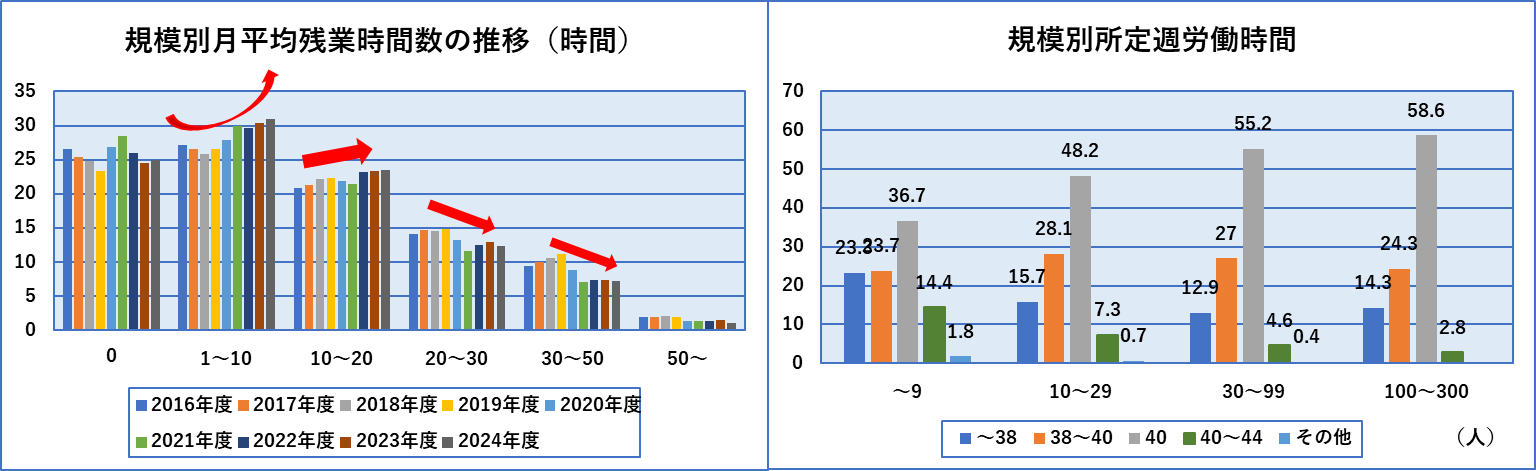

さて今回ご紹介するグラフの最後は残業時間数、週の所定労働時間です。

左図は残業時間数ごとの人数の割合で、なかなか興味深いグラフになっています。残業時間数ゼロの割合はあまり変化がありませんんが、残業時間数が20時間未満では増加傾向、20時間以上では減少傾向にあります。全体とすれば残業時間は減少傾向にあることになります。

右図の規模別の週の所定労働時間では、規模が大きくなるにつれて週40時間の割合が高くなります。そして規模が小さくなるほど、38時間未満や40~44時間の割合いが高くなります。勤務時間がやや不統一になる傾向にあります。

ご紹介した以外にもデータが多く掲載されていましたので、組合員様には月末に書面でお送りをいたします。経営の参考にしていただければと思います。