かんとこうブログ

2025.04.14

3度目のうたコン・・この1年での変化

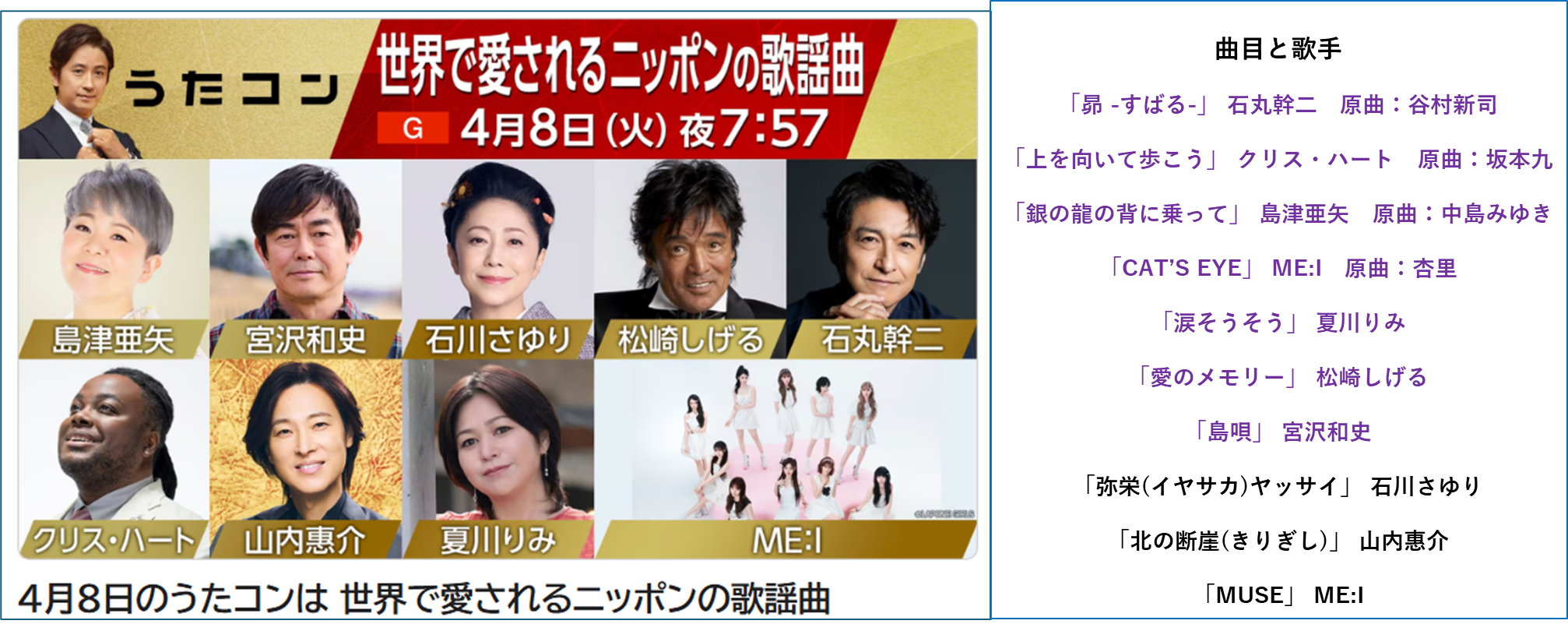

ここ1年ほど申し込み続けても当選しなかったのですが、4月8日火曜日の申し込みが当選となり、1年3ケ月ぶりにNHKホールへ行ってきました。当日の出演者と曲名は以下の通りです。(下記接続先から引用)

4月8日のうたコンは 世界で愛されるニッポンの歌謡曲 - うたコン - NHK

テーマは「世界で愛されるニッポンの歌謡曲」でした。左の曲目と歌手の表で紫字で書いたものが海外でも人気があるニッポンの歌謡曲として紹介されました。会場で聞く歌声は素晴らしくあっというまに終わってしまいました。

今回は15か月ぶりのうたコンでしたが、これまでと変わっていた点が三つありました。一つ目は座席の指定です。前回は当選を知らせるはがきに、すでに座席番号が指定されていましたが、今回は入場口ではがきと引き換えにその場で発行される座席券が渡されました。わざわざ手間のかかる方法をとっているのには理由があるとは思いますが、入場には以前よりも時間がかかるように思いました。(推測するに、転売もしくは譲渡の防止目的ではないかと思われます)

二つ目の違いは、観客数です。以前はコロナ禍明けとはいえ、観客数は座席数の半分、すなわち両わきが空席の状態でした。今回はそうした意図的な空席は存在せずほぼ満席でした。冬などはコートを預けないととても窮屈になりそうです。(クロークはありますが預ける人は少いようです)

三つ目の違う点は司会の女性アナウンサーの交代ですこれまでの赤木野々花アナウンサーから石橋亜紗アナウンサーにこの4月から交代になり、4月8日が2回目の登板でしたが、はた目には落ち着いているように見えました。ここをステップとして大きく羽ばたいてくれるでしょうか?

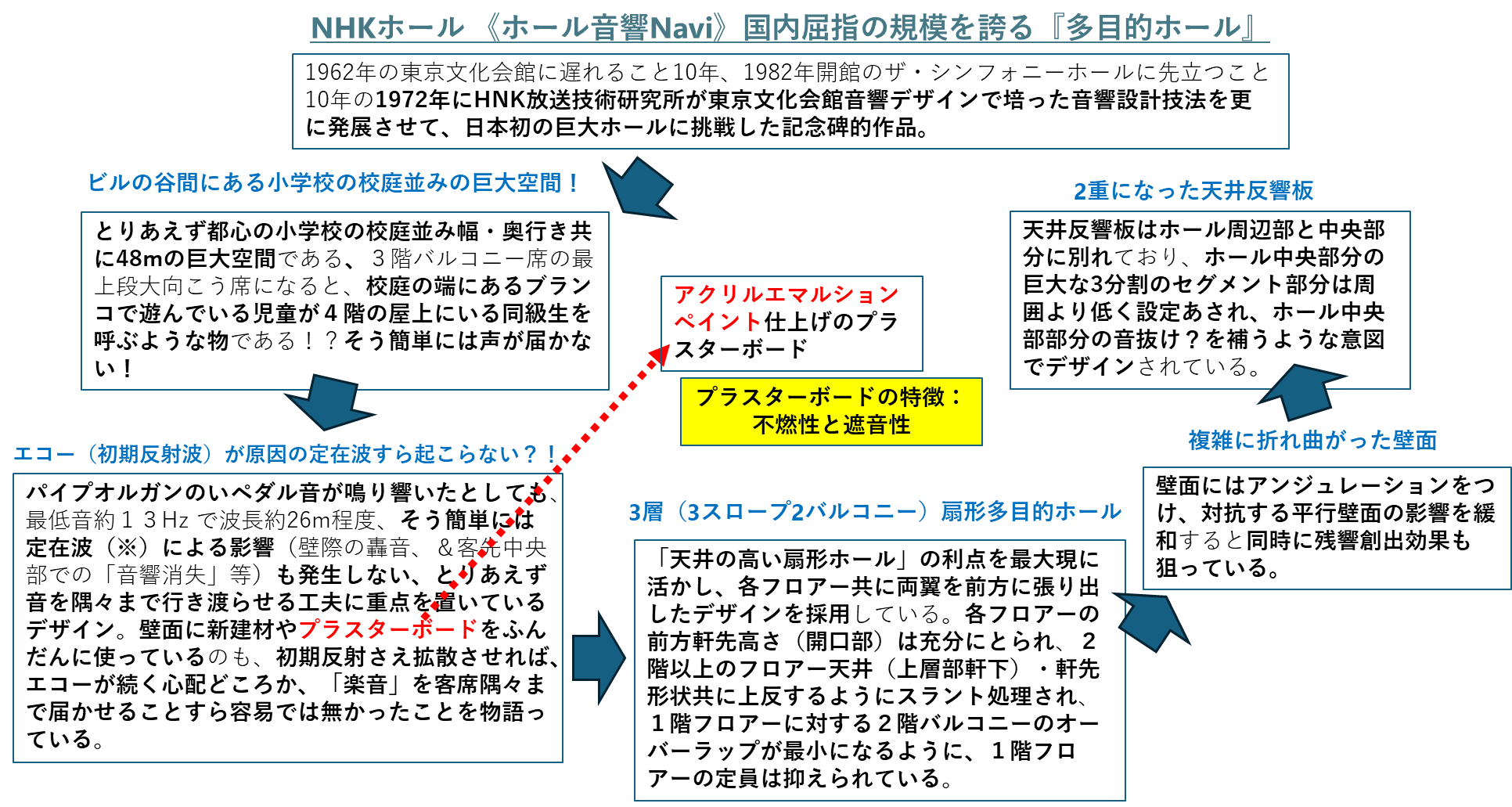

さてこれだけ終わると組合のブログとしては、私物化が過ぎると非難されそうですので、このNHKホールの音響設計について、その特徴を紹介させてもらいます。狸穴ジャーナルというサイト(下記接続先)からの引用ですざっとこんな内容の記述が見つかりました。NHKホールは1972年(昭和47年)に落成していますが、その特徴は何と言っても巨大な空間にあり、容易なことでは音がホールの隅々にまで届きません。そこで下図に示す様々な工夫が施されています。

NHKホール 《ホール音響Navi》国内屈指の規模を誇る『多目的ホール』|狸穴ジャーナル・別冊『旅するタヌキ

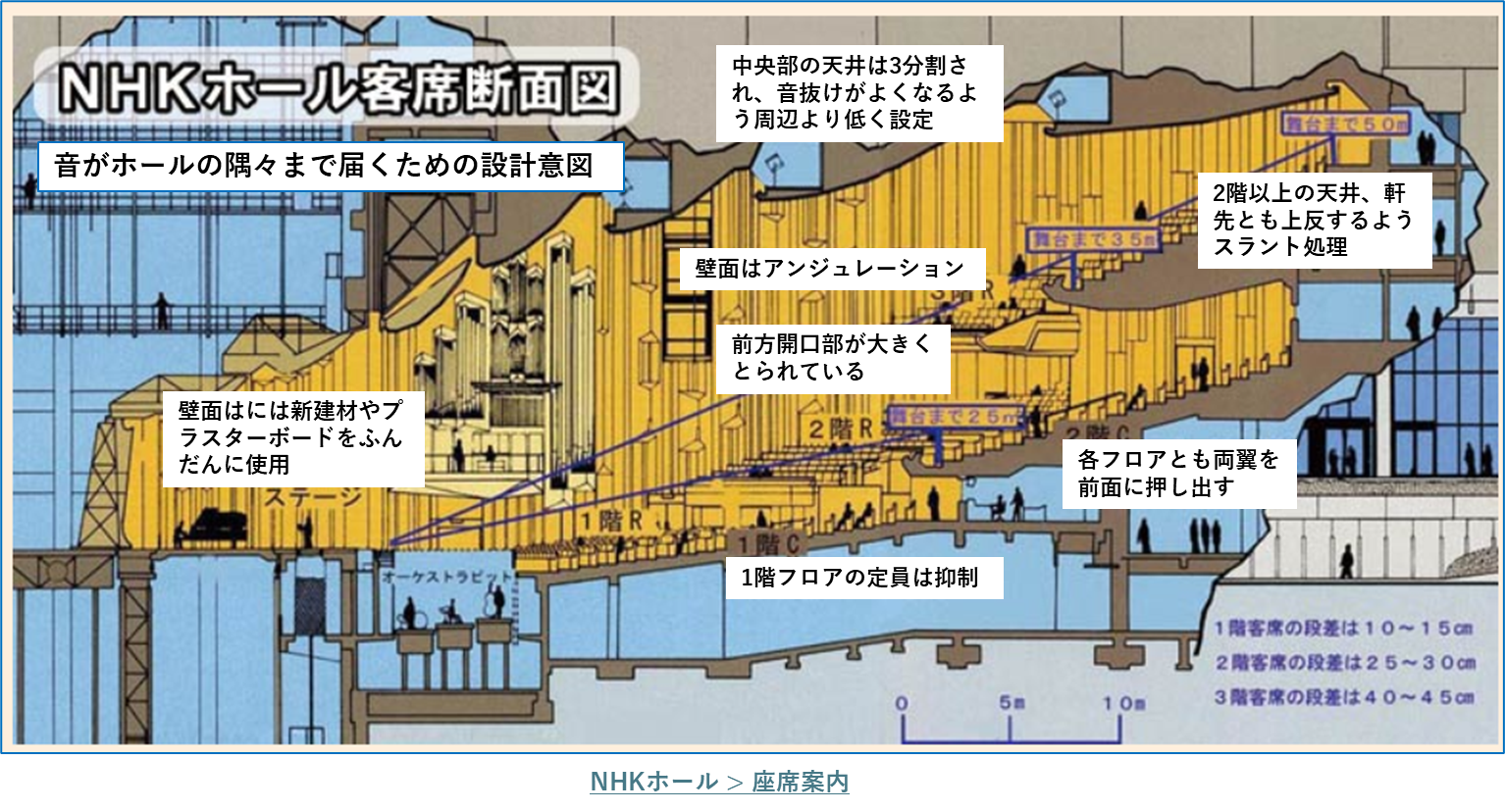

ちょっと読みにくいかもしれませのでNHKホールの断面図にポイントを書き入れてみました。

この巨大空間の喩えは、校庭の隅のブランコに座っている子供が、4階建て校舎の屋上にいる子どもと話しをするようなものだそうです。まず壁面の新建材やプラスターボードをふんだんに使いました。そして1階の奥へは音が届きにくいので、1階の座席数を抑制し、2階3階の両翼は大きく前面に張り出して開口部をひろげました。2階3階の天井や軒先は上方向にそり上がっており音が中に侵入しやすくなっています。側壁面にはアンジュレーションが設けられ平行壁面の影響を減じ、天井も二重構造として音を抜けやすくしています。一言でいえば音の反射を抑制し、かつ発せられた音が隅々まで届きやすい構造にしていることになります。改めて断面図を見るとそうした設計意図が確認できます。

さて今回、ホールの構造を詳しく説明したのは途中でプラスターボードの注釈としてアクリルエマルション塗装のプラスターボードとわざわざ書いてあったからです。音響効果に塗装が何か貢献しているのかとさらに調べてみたのでが、この建材として要求される性能は、不燃と遮音であり、これらについてアクリルエマルションは特異的な貢献ができません。よってアクリルエマルションが指定されている理由がわかりませんでしたが、このホールができた1972年という年代を考えると、まだ酢ビエマルション塗料が使用されていたころであり、それよりも上位グレートのものを使用したという意味合いでアクリルエマルション塗料が塗装されたことが記録されていたのかもしれません。

なお日本ではすでに市場から消えた酢ビエマルション塗料ですが、海外では今でも健在でボリュームゾーンの商品として(つまり汎用品、安価品として)販売されています。内装用にはまだまだ商品価値があると思いますが、日本は内装需要が極端に少ないため生き残れなかったのかもしれません。

話がどんどんそれてしまいましたが、やはり生で聞く音楽は感動的で、番組のビデオを見るといつもがっかりします。我が家のテレビのスピーカーの問題かもしれませんが・・・

うたコンに来るたびに、この番組は紅白歌合戦のリハーサルをやっているのだと感じます。それだけ時間の管理が厳密で流れるように進行していきます。おおそらく秒単位の精密さで管理されているのでしょう。ここで積み重ねた経験があの大舞台で活かされているのだと思うとますますこの場で見てみたいという思いが強くなりました。