かんとこうブログ

2025.07.25

「目から鱗」の事実・・正直驚きました

先週YouTubeで一つの動画を発見しました。【参院選の争点】日本人が知るべき「本当の経済常識」/「減税か給付か」/財源は必要?/財務省の答弁に矛盾/社会保障システムの誤解(クレディ・アグリコル証券チーフエコノミスト 会田卓司)(下記URL)という動画ですが、本当に目から鱗が落ちるくらいに新鮮で衝撃的でした。今日はその動画の内容とそれについて調べたことをご紹介します。

https://www.youtube.com/watch?v=wFkvt1nOp1k&t=1569s

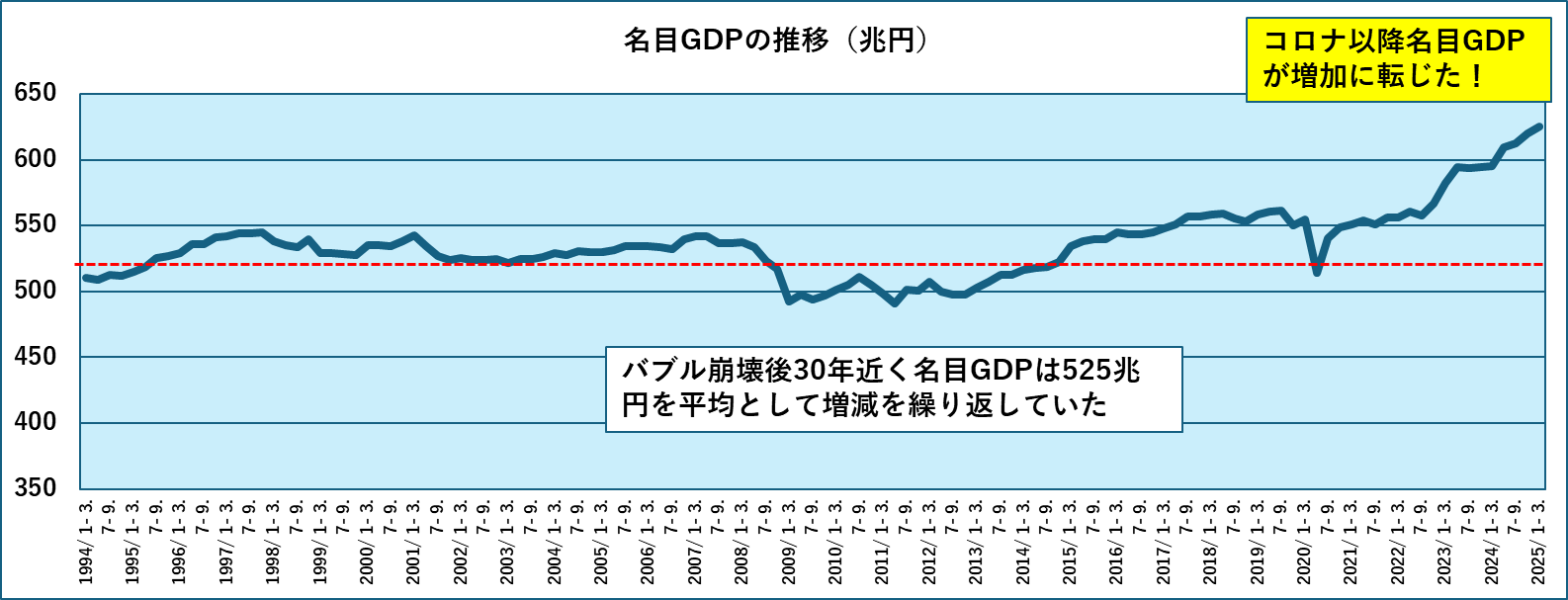

最初の「目から鱗」は、名目GDPの推移です。名目GDPの推移を下図に示しますが、氏はこの推移について、「バブル以降30年近く、日本のGDPは525兆円を前後してきたが、コロナ禍以降急激に拡大し今年は630兆円に達しようとしている。これは輸入物価の高騰が原因ではない。輸入物価の高騰はむしろGDPを押し下げるマイナス要因であり、GDPを押し上げたものは、コロナ対策として行った財政拡大であり、その結果GDPが増加し、税収が史上最高となった。」と解説しています。

これが最初の「目から鱗」です。名目GDPの増加は認識していましたが、これは輸入物価の上昇によるものと漠然と思っていました。輸入物価の増加が要因としても、GDPが上昇するためにはそれが消費につながらなければならず、実態として高騰した物価が人々に購入され、GDPが拡大されていたということです。政府の支出したお金が経済の規模を大きくしたというわけです。

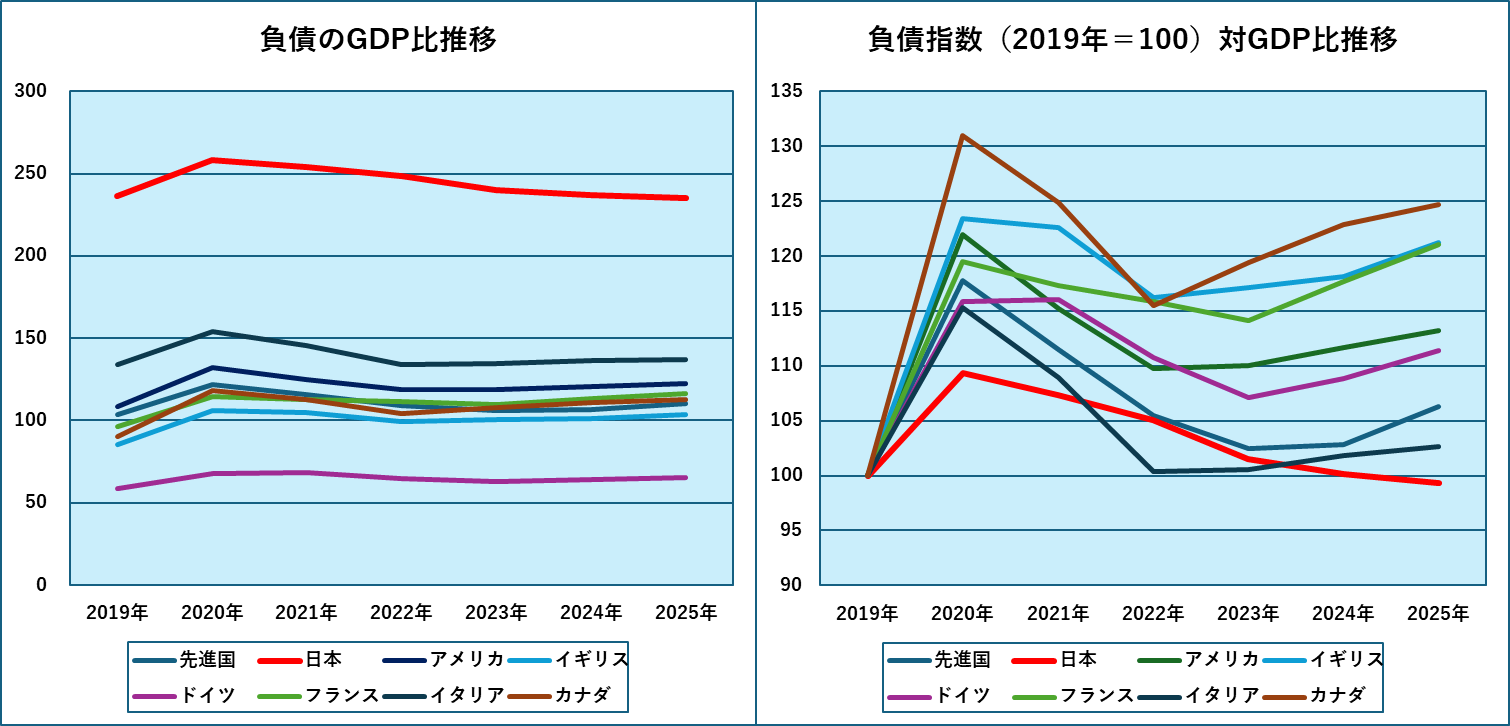

二番目の「目から鱗」はG7各国の政府債務に関して2019年から2025年までの推移表です。日本の政府債務が対GDP比で200%を超えることについては、繰り返し聞かされており、他国に比べ突出しているという認識があります。(下左図)ある意味よく見慣れた図です。

これに対し氏は、政府債務について2019年を100とした指数でその推移を示しました。(上右図)するとコロナ禍を挟んだこの期間において、日本だけがその債務指数を減らしていました。他国はこの間日本を上回る経済対策を実施し、債務を拡大していたのです。ただし、この指数に関しては、基準とした2019年における債務の日本のレベルが段違いに多かったためだという指摘があるかもしれません。

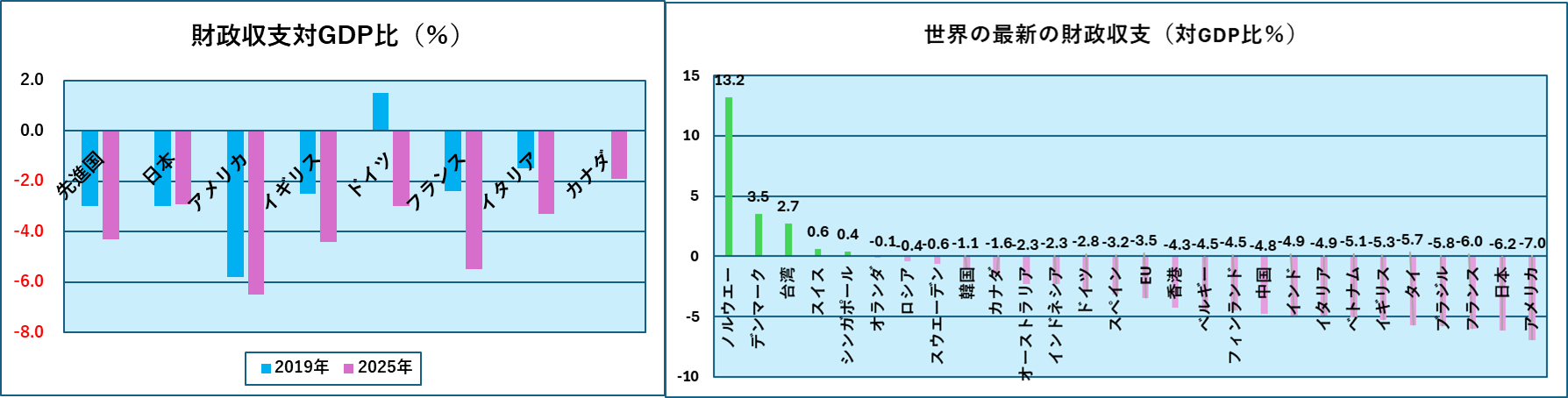

しかし、そうした指摘が吹き飛んでしまうほど、さらに衝撃的な事実がその表には書かれていました。それは2019年と2025年における各国の財政収支です。下左図に示します。(数値は動画の表から引用してグラフ化しました)

2019年でも2025年でもほとんどの国の財政収支はマイナスだったのです。気になったので最新の世界の主要国における財政収支を調べた(下記URLより数値を引用してグラフ化)ところ、上右図のようになりました。ほとんどの国の財政収支がマイナスでした。これまで毎年財政収支がマイナスの国は日本くらいしかないと思っていましたが、程度の差こそあれ財政収支のマイナスはごく普通のことであるらしいということです。想像もしていませんでした。これが本当の二つ目の「目から鱗」です。

https://www.ceicdata.com/ja/indicator/japan/consolidated-fiscal-balance--of-nominal-gdp

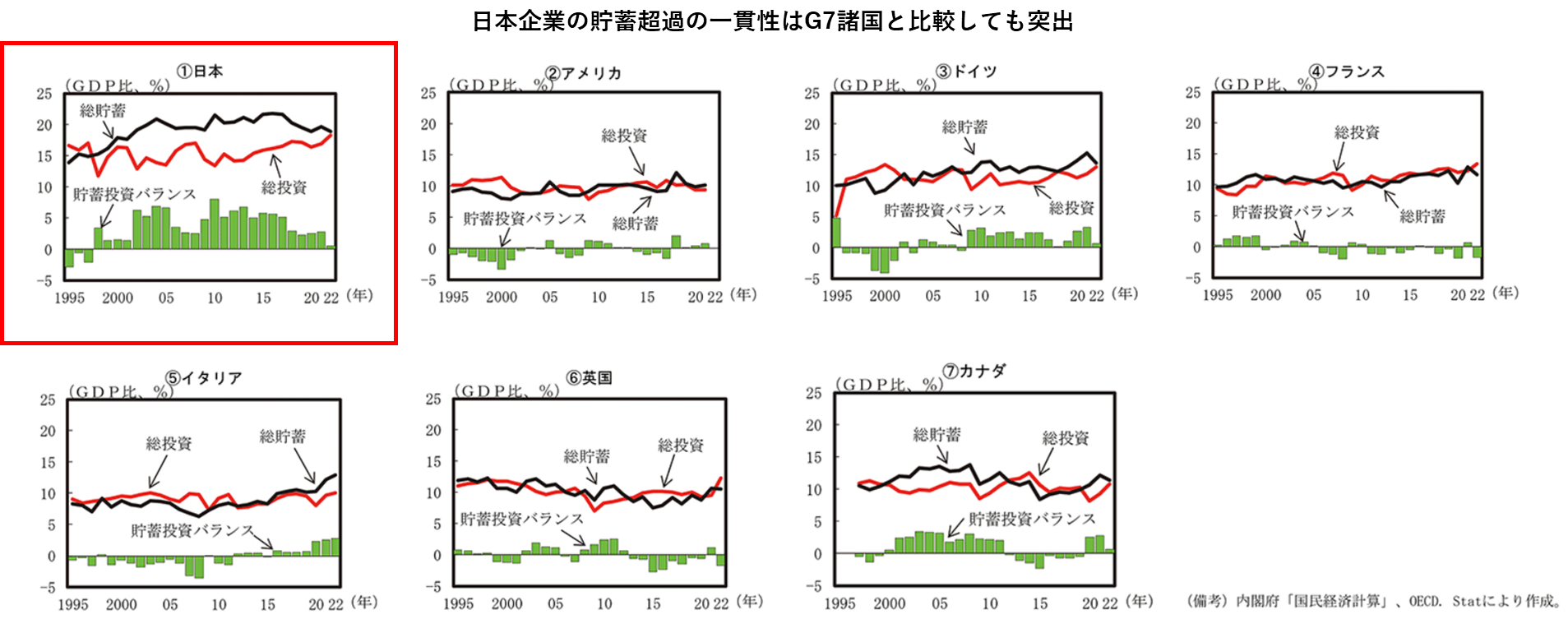

このように多くの国で財政収支がマイナスとなっている理由について、氏は「2000年代以降、民間の資金需要が不足しがち(貯蓄傾向が強い)であり、経済を成長させるためには、政府が不足分を補うことが必要である。」ことを挙げています。こうした民間の資金需要が2000年以降世界的に不足している状況は内閣府の資料(下記接続先)でも紹介されています。

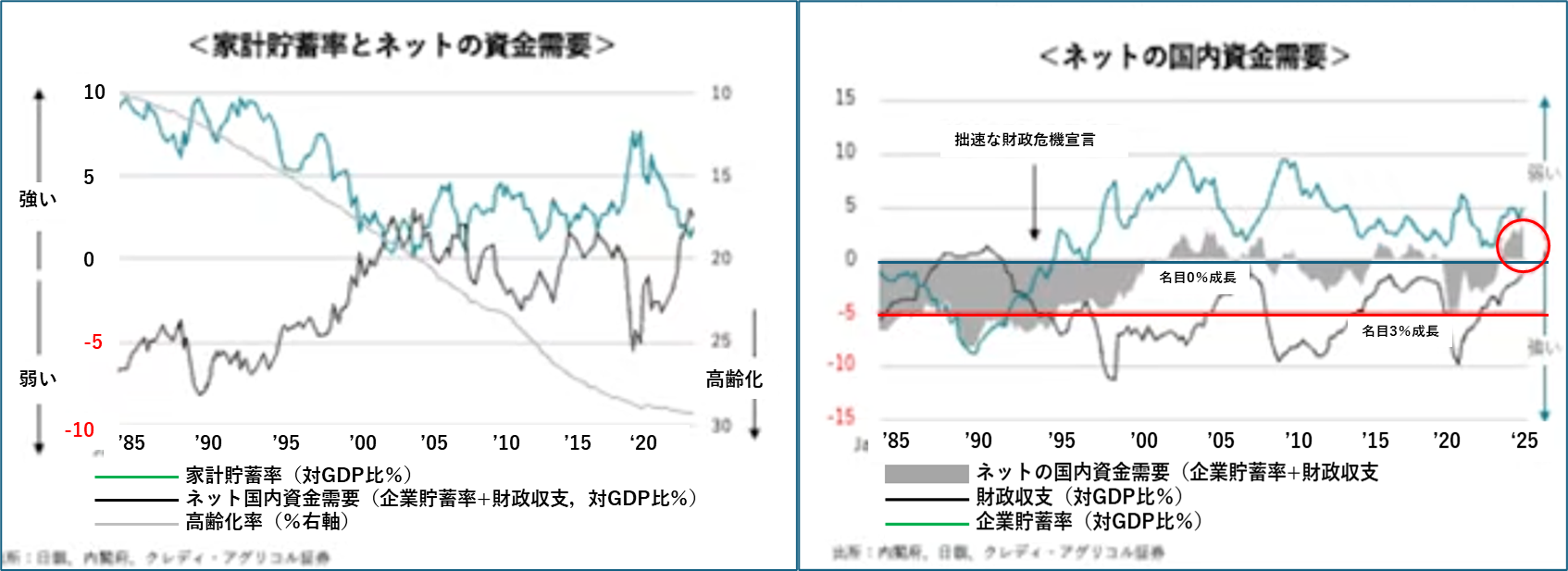

上図ではG7各国とも2000年以降投資よりも貯蓄過剰傾向となっており、とりわけその中でも日本企業に貯蓄過剰傾向が強いことが明らかとなっています。日本の政府債務の多さは、元を辿ればこの民間企業の貯蓄過剰に起因すると氏は解説しています。これが3番目の「目から鱗」です。氏はさらに、家計貯蓄率とネット資金需要(企業貯蓄率+財政収支)の関係、ネット国内資金需要の内訳推移を指摘しています。(下左図および下右図:いずれも冒頭に紹介した動画のスクリーンショット)

上左図は家計貯蓄率とネット国内資金需要の関係を示していますが、明らかにこの両者はトレードオフの関係にあります。すなわち国内資金需要がマイナス(お金がたくさん提供されている)の場合には、家計貯蓄率が高まります。しかし、2000年以降、先述したように企業の貯蓄志向が高まった結果、国内資金需要がゼロ近辺に貼り付いておりその結果、家計貯蓄率もゼロ近辺から抜け出せない状況が続いています。

一方上右図では、国内資金需要の内訳である企業貯蓄率と財政収支の推移を示しています。2000年以降は、企業貯蓄率プラス側に移動して下がらず、それを消去するような形で財政収支の赤字が記録されています。結果として両者の合計である国内資金需要が、ほぼ貼りつくような形で0%近辺を推移しています。

2000年以降、民間が貯蓄過剰となり、それによる資金不足を補うべき政府支出も経済成長させるには不十分なままに推移した・・・これこそが失われた30年の原因であると氏は解説しています。これが本当の「目から鱗」でした。