かんとこうブログ

2025.07.29

日本はデフレを脱却したのか?という問題

先週金曜日に「目から鱗」と題して、2000年代以降企業が投資をせずに貯蓄を増加させてきたことが日本の経済が停滞した主たる要因であるとの説を紹介しました。この情報をもとにもう一度日本のGDPの推移を見直してみたら、GDPデフレーターの数値からは、完全にデフレから脱却していることに気が付きました。今日はこの「デフレ脱却」の議論についてご紹介します。

その前に「GDPデフレーター」ですが、以下の式で求められ、経済全体の物価変動を表す指標でインフレーション、デフレーションの状況把握のために使用されるとされています。

GDPデフレーター=名目GDP/実質GDP

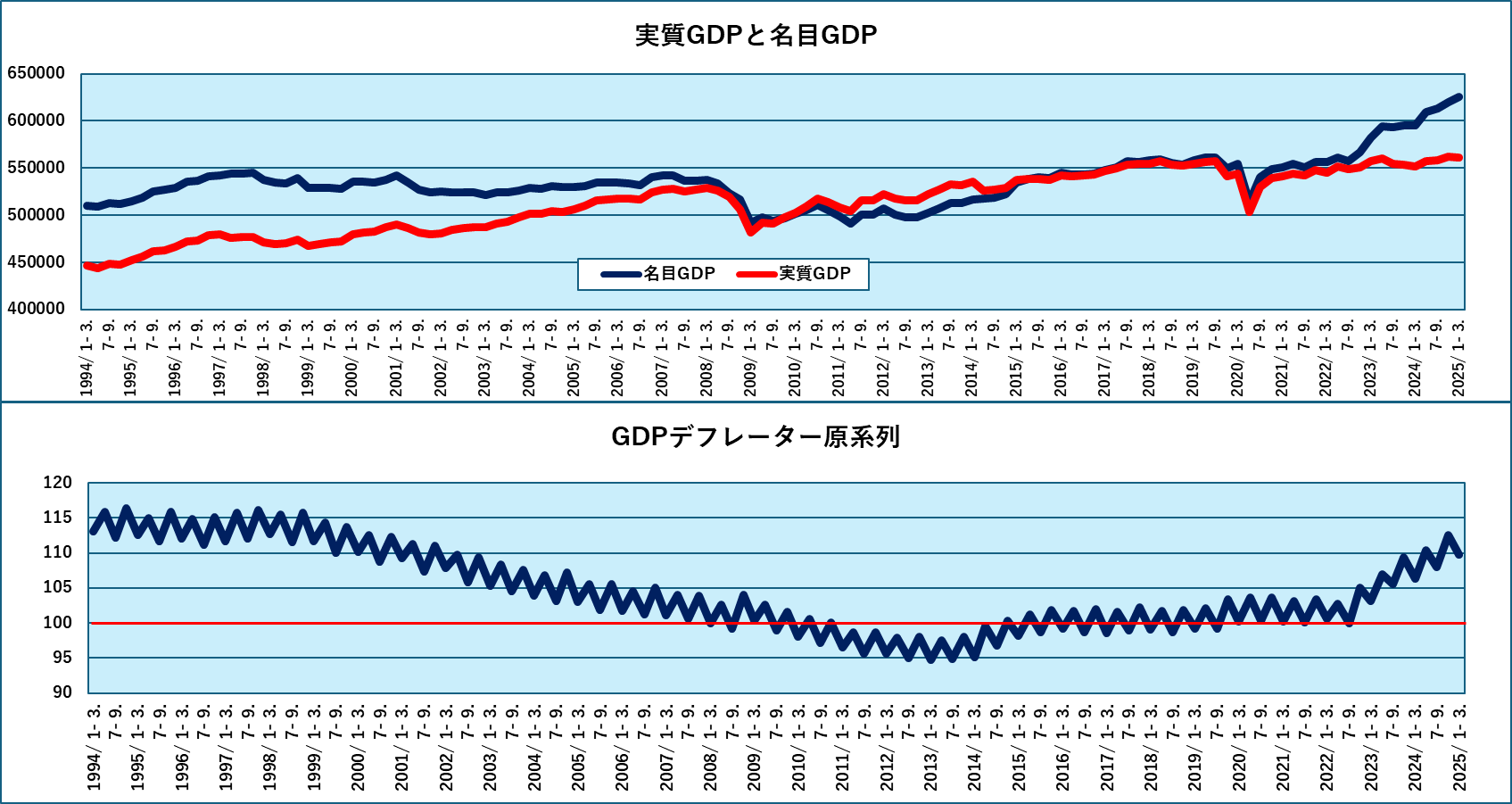

1994年から2025年までの日本の実質GDPおよび名目GDP、GDPデフレーター(いずれも四半期値の年換算)を下図に示します。

この間の実質GDPおよび名目GDPの位置関係を大まかに言えば、1990年代から2009年まで当初乖離していた二つのGDPが徐々に接近し、2009年から2015年までは実質GDPが名目GDPを上回るようになり、その後2015年から2019年までは、実質=名目となり、2020年以降は再び名目が上回るようになりました。

これをGDPデフレーターの推移でみると、1990年代から2009年まではデフレーターの数値が次第に低下していき、2009年から2015年までは100を下回るようになり、その後2015年から2019年までは100付近に留まり、2020年以降は次第に上昇していったということになります。

2023年以降はGDPデフレーターが大きく100を超えて上昇していますので、これはもうデフレではありません。しかるに政府から正式に「デフレ脱却宣言」がされないままになっており、メディアからその点についての記事が見られます。

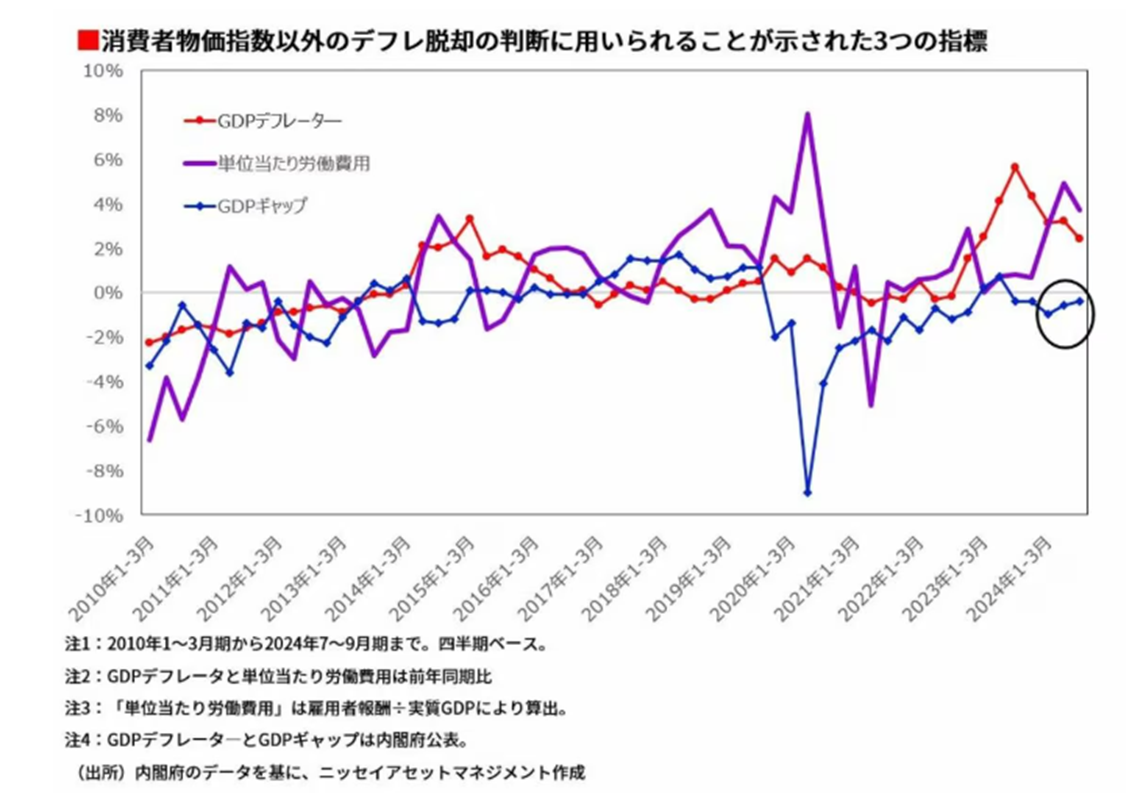

そうした記事のひとつ、東洋経済2025年1月22日の「物価上昇きついのに「デフレ脱却宣言」出ない理由」(下記URL)では、その理由を「政府が定義するデフレ脱却は「デフレでないこと」だけでなく「再びデフレに戻る見込みがないこと」も必要であるから」と説明しています。そして「再びデフレに戻る見込みがないこと」の判断材料として、①消費者物価(生鮮食品を除く総合)だけでなく、②GDPデフレーター、③ 単位当たり労働費用と④ GDPギャップの指標をあげており、これら指標の改善状況も判断材料になるとしているそうです。

https://toyokeizai.net/articles/-/853421?page=3

上図も東洋経済の記事からお借りしたものですが、上述した4つの指標のうちの②~④までをグラフ化したもので、デフレ脱却宣言が出ない理由についてGDPギャップの改善がまだ不十分と判断しているのではないかと推測しています。

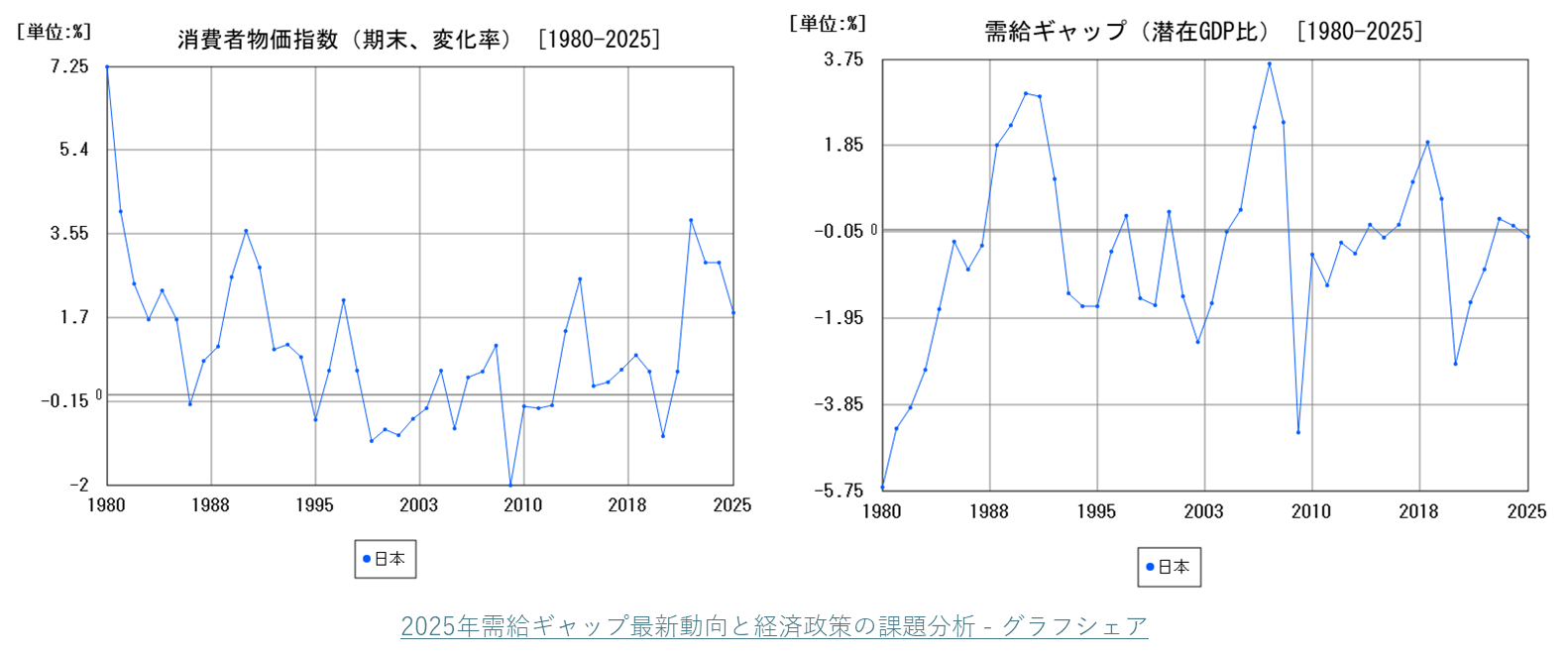

このGDPギャップですが、経済の需給状況示す指標で、経済がフル稼働した時のGDPの水準に対する実質GDPの比率で表されます。GDPギャップがマイナスとは、需要が供給能力を超えていないとも言えます。またこのGDPギャップについては、政府と民間の推定値に差があるとの指摘もあり、民間の推定値ではもうほぼゼロまで回復してきているとの指摘もありました。下図にIMFの消費者物価指数と需給ギャップの推移を示します。

このIMFの数値では、需給ギャップもほぼゼロ付近まできています。いずれにしても、消費者物価やGDPデフレーターの数値からは、すでにデフレから脱却しているように見えますが、なんだか少しも明るい気分になれません。なぜならば、今さらデフレが終わったと言われても、すでにインフレによる物価高には十分痛めつかられているからで、実質賃金がマイナスになるようなインフレではありがたくないからです。物価上昇を上回る賃上げが実現できるかどうかは非常に重要です。