かんとこうブログ

2025.08.04

カムチャッカ沖地震の津波について・・各地の最高波はいつ押し寄せたのか?

先週水曜日の朝起きたカムチャッカ沖地震は、津波警報が広い地域に出されただけでなく長時間解除されなかったため、各地の交通が大混乱に陥りました。長時間解除されなかった理由についてはカムチャッカ沖の地形の特異性などにより、津波が複雑な反射と集合を繰り返すため、長時間にわたり予測不能な押し寄せ方をするのだと説明されていました。事実通常であれば、最も強いはずの第1波よりもその後の波の方が波の高さが高い場合が多く、極めて特異的な津波の押し寄せ方であることが明らかになりました。

今日は、日本各地において、地震発生後どのくらいで最大波が押し寄せ、そしてその高さがどのくらいだったのかをご紹介したいと思います。

データは、NHKのサイト(下記URL)から引用させていただきました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250730/k10014878981000.html

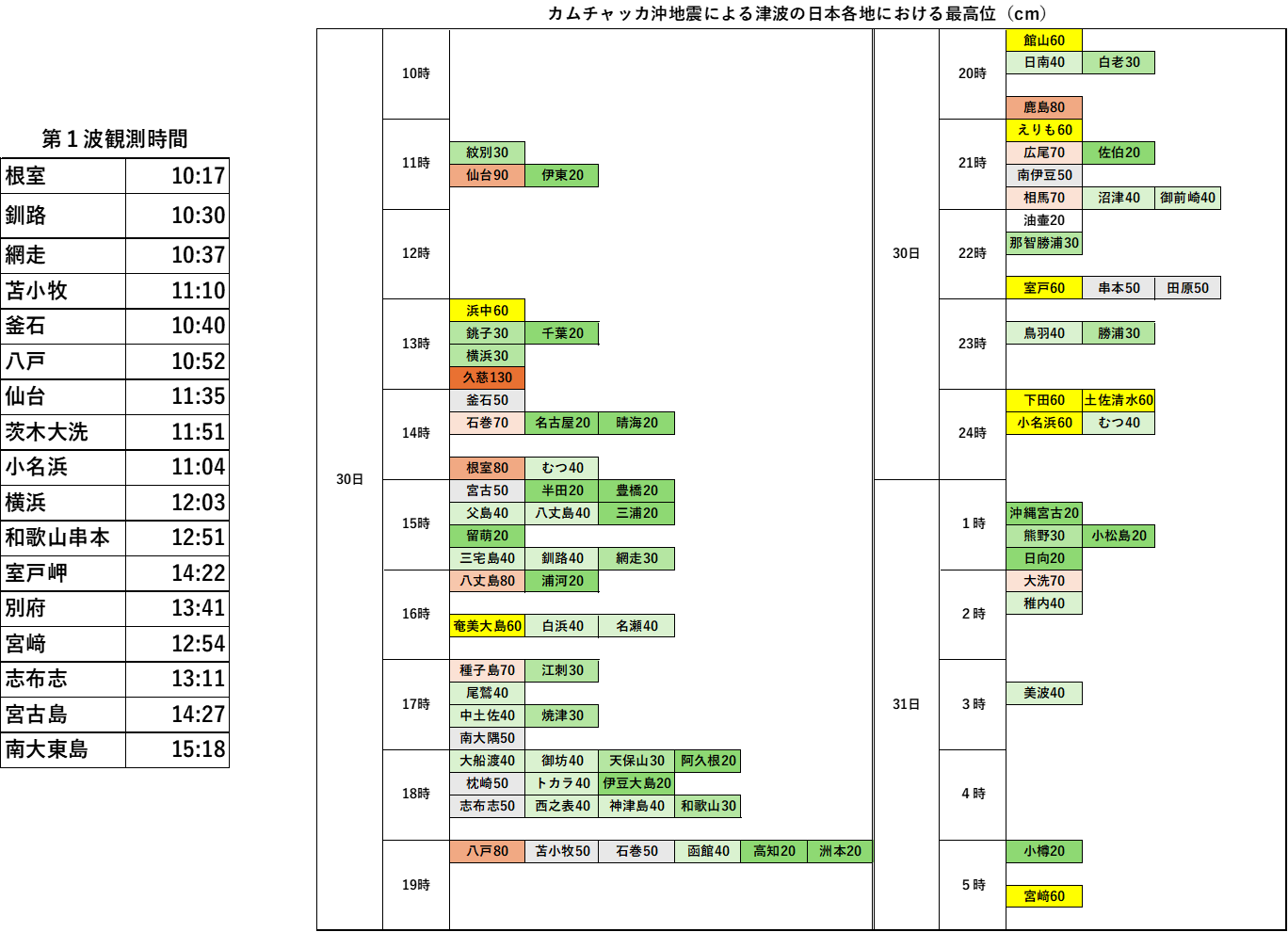

下図、下表に各地の第1波到達時間と最大波記録時間とその高さ(cm)を示します。

まず左の第1波到達時間ですが、最も早いと思われる根室で午前10時17分で、地震発生から1時間52分後で根室に到達しています。これらに中で最も南の南大東島では3時17分に第1波を観測していますので、約2時間かけて日本各地に第1波が押し寄せたことになります。ただ各地で第1波が観測されてはいるのですが、一方で第1波を観測せずという地点が極めて多く、右表に載っている79地点のうち約半数が第1波を観測していません。これこそ今回の地震が極めて特異的なところです。

その後報道されているように、回を追うごとに津波の高さが大きくなる現象が各地で観測されました。上表の79地点では、第1波が最大波となったところはほとんどありません。そのほとんどは、午後1時から翌日未明まで長時間のうちに最大波が記録されています。津波警報が長い時間解除されなかったのはこうした事態を予測していたためであると思われます。

テレビ番組の解説によれば、今回の地震によって震源から南東方向に強い津波が引き起こされましたが、これが進行方向に存在する海底山脈で反射し、第2、第3の波となって、震源から南西方向にある日本に向かってきたということでした。

話を各地における最大波に戻しますと、記録された中での最大高さは久慈の1M30センチでした。1Mを超えたのはここだけで、やはり三陸海岸特有のリアス式海岸地形が影響しているものと思われます。次は仙台の90センチ、根室、八丈島、八戸、鹿島の80センチと続きますが、50センチを超えたのは29地点でした。

津波の注意報、警報は予測される最大高さで発出する種類が異なります。、今回は地震発生直後はつなみ注意報でしたが、しばらくして警報に代わりました。最大高さが1メートル以下という見立てが最大波が3Mまで大きくなるであろうと変わったのです。警報になると沿岸部や川沿いの人には安全な場所へ避難することが必要とされており、実際に多くの人たちが避難しました。

東日本大震災時の記憶として、自衛隊機が押し寄せる巨大津波を撮影した映像が鮮明に残っています。とてつもない被害がでるであろう予感に胸が震えました。今回これだけ長時間にわたり警報が解除されませんでした。実際各地の最大波記録時間をみれば、解除せずにおいたことは正しかったとは思いますが、ここまで長時間警報のままでなければならなかったのか、航空機による津波の観測に基づく正確な最大高さの予測はできなかったのかとその道の素人は思っています。